¡Salvemos las librerías!

Las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros resultan tremendamente descorazonadoras, especialmente en lo que se refiere al sector del libro

1. Desastre

Entre los sectores productivos más profundamente afectados por la pandemia y el confinamiento destacan el turismo y la cultura. Del primero, no puedo hablar demasiado, pero si todo va (“razonablemente”, se apostilla ahora) bien, se irá recuperando poco a poco, tras las necesarias reconversiones y readaptaciones: sol, playa, precios baratos, riqueza arquitectónica e histórica, diversidad paisajística y cultural seguirán ahí, esperando a que el miedo se disuelva y la gente vuelva a moverse.

El sector de la cultura lo tiene más crudo. Es muy probable que los ciudadanos no perciban cabalmente su importancia para el funcionamiento de una sociedad democrática, quizás porque se dé por sobreentendida. Y, sin embargo, buena parte de la resistencia moral a la enfermedad y de la solidaridad entre los ciudadanos —incluso enclaustrados— durante las pasadas semanas ha tenido lugar bajo el auspicio de la cultura. Los confinados no solo hemos recurrido a ella —música, arte, literatura, espectáculos, cine— para distraernos, fortalecernos, comunicarnos y combatir la ansiedad y la alienación del encierro, sino para mostrar simpatía y comprensión con nuestros conciudadanos.

Por eso resulta sorprendente la endémica insensibilidad de nuestros políticos —de todo signo— hacia las industrias culturales y sus creadores. Las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros resultan tremendamente descorazonadoras, especialmente en lo que se refiere al sector del libro (que, por otra parte, factura cerca de 3.000 millones de euros anuales, muchísimo más que la industria del cine, la más favorecida en el último reparto de la miseria). Los 4 millones de euros destinados a las pequeñas librerías, eslabón final de la cadena del libro, constituyen casi una burla, sobre todo porque no se apoya en un eficaz y contundente plan de compras públicas de libros. Como también lo es, sin el casi, la nula ayuda al otro eslabón que inicia y da sentido a la cadena: los creadores (en su sentido más amplio: escritores, traductores, ilustradores, etcétera).

De modo que la pandemia se ha cebado —y seguirá haciéndolo— con ferocidad sobre los dos segmentos más frágiles del ecosistema del libro. “Cuando las librerías paran”, afirma en Livres Hebdo Françoise Nyssen, antigua ministra de Cultura de Francia y hoy directora de Actes Sud, “todo se para en este sector”. Lo hemos comprobado: sin librerías o, ahora, con visitas concertadas y sin capacidad de hojear con calma los libros; sin esa bendita posibilidad de escoger otro en el que no pensábamos, pero que nos interpela desde su materialidad; sin el privilegio de hablar con un prescriptor que no sea un algoritmo, la pérdida cultural se nos antoja tremenda. Salvar las librerías, impedir el cierre de las más fragilizadas —que este año, para colmo, no disponen de los eventos o conmemoraciones que tradicionalmente aliviaban su cuenta de resultados —, evitar o, al menos, mitigar el desastre que amenaza con desarbolar al sector es, más que una consigna, un deber de todos. Empezando por las Administraciones, que para eso están. Y que dependen de nuestros votos.

2. Lenguajes

Reconozco que me lo paso bastante bien familiarizándome con el ya riquísimo léxico de la neolengua (newspeak) alumbrada, difundida y viralizada por la pandemia. No solo apunto en un cuaderno de color negro (“como no podía ser de otra manera”, diría un diputado) los neologismos más o menos evidentes, derivados del nombre del “enemigo” (covidivorcio, covidiota, coronababy) o del lenguaje de los técnicos (cronograma de fases, nueva normalidad, escalada y, lo que es peor, desescalada), sino que me entretengo lo mío estudiando la dicción de los políticos.

Una de mis fuentes más sorprendentes — al menos en el terreno de la metáfora— es el discurso de la aguerrida ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, célebre por su reiterada manía de apocopar los participios de pasado de todos los verbos del castellano; su “ao” final (acabao, Estao, elaborao, consensuao) me recuerda una canción que cantaban los pieles rojas en una versión de Peter Pan que escuchaba de niño por la radio y que decía: “Por qué decimos ¡ao! [para saludar]: es más fácil decir ¡ao! que decir cómo has estao”. La misma ministra —una de mis favoritas, sin duda— emplea estupendas metáforas, algunas procedentes de juegos de mesa (“pasar casilla”, como en el parchís o la oca), del automovilismo (“tengamos capacidad de luces largas”) o de los más diversos campos de actividad.

En todo caso, uno de los términos más profusamente empleados por ella y sus colegas es el de “humildad” y sus derivados: el “conjunto de la ciudadanía” se habrá dado cuenta de que todos los políticos la utilizan y la “ponen en valor”. Me encanta, porque casi todo lo que hacen y dicen lo llevan a cabo con humildad, que es una forma alternativa de expresar que, en todo esto, casi nadie sabe nada, que todo es probar y repetir, y que crucemos los dedos para que todo vaya bien y que no vuelva pronto.

3. Deposiciones

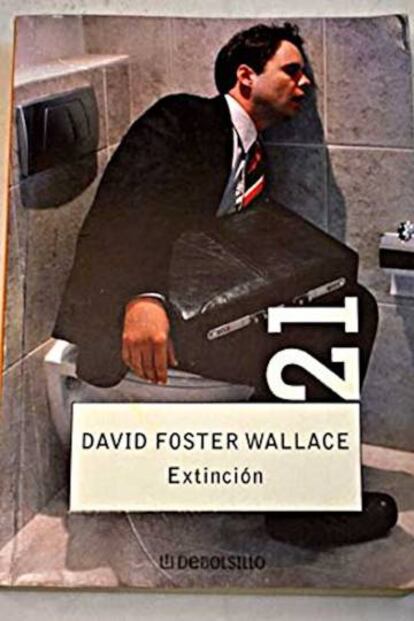

Una de las cosas que más me fascinan de Kim Jong-un (o de su presumible doble) —además de su caballo tan blanco como el de mi héroe infantil Hopalong Cassidy— es su impecable biblioteca, contra la que suele fotografiarse: tan ordenadita, dispuesta por tamaños y colores del lomo de los libros. La mía no se parece nada. Pero en ella he encontrado las joyas que he releído en mi confinamiento: ayer, por ejemplo, volví a devorarme la novela corta ‘El canal del sufrimiento’ (incluida en Extinción: 2004, Debolsillo), de David Foster Wallace, en la que el periodista Atwater intenta convencer a su redactor jefe para que publique su artículo acerca de un artista cuyas defecaciones o cagarrutas imitan espontáneamente objetos y personajes. Una paradójica reflexión narrativa, a la vez divertida y pesimista, sobre el proceso creativo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.