Un viaje para comprender la historia de España a través de 14 monumentos

Eduardo Manzano Moreno, tras ‘España diversa’, vuelve a mostrar la variedad de culturas y civilizaciones que se han desarrollado a lo largo del tiempo en la geografía española: una selección de los sitios reconocidos como Patrimonio Mundial lo evidencia

Volver a contar la historia de España, pero con la particularidad de hacerlo, en tiempos de masificación turística, a través de sus restos patrimoniales. Es una manera de desafiar los ritmos que imponen las visitas fugaces a edificios y lugares y ruinas del pasado y aceptar el reto de servirse de esa inmensa riqueza para acercarse con una conciencia crítica a cuanto ha ocurrido en este país desde las fechas más remotas. La Unesco ha reconocido en España 50 sitios como Patrimonio Mundial, de los que 43 son históricos, cuatro son naturales y otros tres, mixtos. Eduardo Manzano Moreno (Madrid, 1960), profesor de investigación en el Instituto de Historia del CSIC y uno de los grandes conocedores de al-Andalus y del mundo medieval, acaba de publicar España monumental. Una historia a través del patrimonio (Crítica), un libro con abundantes fotografías y en el que a través de esos 46 lugares reconocidos por la Unesco explora el pasado y sortea así la tentación de volver atrás con el fardo de una mirada identitaria. Ya en España diversa, su anterior libro, mostró la variedad cultural, religiosa, étnica o lingüística de las gentes que a lo largo del tiempo vivieron en España. Esta vez lo hace a través de las huellas que esa diversidad ha dejado en su patrimonio. El historiador comenta aquí 14 de esos lugares llenos de historia.

1. Cueva de Ekain Mensajes en las cuevas

“La cueva de Ekain, como Altamira, y otras cuevas de la franja cantábrica fueron frecuentadas por gentes durante miles de años. Se han conservado pinturas rupestres realizadas hace unos 15.000 años o incluso antes, que permiten pensar que existió un modo de comunicación entre grupos diversos en este área. La interpretación de estas pinturas apunta a rituales de magia simpática con la que se pretendía atraer a animales para cazarlos después de haberlos representado en las paredes. Pero últimamente va ganando terreno la idea de que constituyen formas de comunicación entre grupos de cazadores-recolectores a lo largo de generaciones. Eso las hace aun interesantes, especialmente si se las pone en relación con petroglifos realizado al aire libre como los localizados en Siega Verde (Salamanca), también declarados patrimonio mundial”.

Cueva de Altamira y Arte Rupestre Paleolítico del Norte de España (1985, 2008)

2. ‘Talayots’ y ‘taulas’ Piedras con misterio

“La cultura talayótica surge cuando las Baleares se están convirtiendo en lugares obligados de paso en los contactos a lo largo del Mediterráneo, en torno al año 1000-900 a C. En Menorca se han identificado centenares de yacimientos arqueológicos asociados a esta cultura, que evolucionó mucho a lo largo de ese primer milenio antes de Cristo. Los talayots o atalayas son torres realizadas con bloques de piedra sin ningún tipo de mortero. Su función (defensiva, ritual o simbólica) no está clara. Desde el 700 a.C. comienzan a aparecer en los poblados menorquines las célebres taulas, grandes mesas en forma de T con un monolito de piedra vertical y otro horizontal que descansa sobre él. Es posible que se trate de espacios de sacrificios o de algún tipo de ritual”.

Menorca talayótica (2023)

3. Las Médulas La transformación de un paisaje

“Este lugar es importante por dos razones. Primero, porque es una mina de oro a cielo abierto que muestra el interés de los romanos en explotar los recursos naturales de Hispania. Para conseguirlo, realizaron una gran obra de ingeniería, consistente en traer grandes cantidades de agua a través de una red de canales, con el objetivo de provocar la llamada “ruina montium”, el desmoronamiento de ingentes cantidades de tierras para obtener de ellas oro mediante el lavado de los sedimentos. Las Médulas fue declarada por la Unesco Patrimonio Mundial en 1997, una fecha importante porque era la primera vez que obtenía ese reconocimiento un paisaje cultural identificado gracias el trabajo de investigación llevado a cabo por un equipo del CSIC ”.

Las Médulas (1997)

4. Anfiteatro romano de Mérida Del anfiteatro a la alcazaba

“Mérida es la expresión urbana de la romanización. Fundada en época del emperador Augusto, en el siglo I d. C., en Mérida se construyeron un teatro, un circo y un anfitatro. Pero Mérida nos cuenta también cómo esa ciudad antigua se transforma durante el Bajo Imperio, cambiando su fisonomía con la cristianización y la implantación de un obispado que en época del reino visigodo será una de los principales de Spania. Mérida fue una de las primeras ciudades conquistadas por los árabes en el año 711, lo que ha dejado reflejo en las murallas excavadas en el barrio de Morerías. Bajo el emirato omeya, las continuas rebeliones de la ciudad provocaron la construcción de una espléndida alcazaba en el año 835, tal y como reza una inscripción árabe que se ha conservado en sus muros”.

Conjunto arqueológico de Mérida (1993)

5. Santa María del Naranco Un núcleo de resistencia

“Lo que llama la atención del reino de Asturias es que una zona hasta entonces marginal, donde ni romanos, ni visigodos habían conseguido implantar un dominio efectivo, se convierta a lo largo del siglo VIII en uno de los núcleos de resistencia más activos contra los emires omeyas de al-Andalus. Al mismo tiempo, el territorio se cristianiza, e incluso los monarcas astures intentan convertir a Oviedo en una nueva Toledo dotada de palacios e iglesias en pleno siglo IX. Ese impulso explica la construcción de lugares como San Julián de Prados, Santa María del Naranco en Oviedo, o San Salvador de Valdediós. La forma en que estos lugares han llegado hasta nuestros días y el uso que el regimen franquista hizo del concepto de Reconquista, invitan a reflexionar sobre las concepciones históricas que albergamos ”.

Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias (1995-1998)

6. Catedral de Santiago El culto a un apóstol

“Todo empieza en torno al 830. Es entonces cuando se da noticia del hallazgo milagroso de la tumba del apóstol Santiago. Los monarcas astures parecen haber sido muy conscientes del golpe de efecto que suponía el descubrimiento de la tumba de uno de los discípulos de Jesucristo en sus dominios. Pronto el culto al apóstol comenzó a extenderse atrayendo a gran número de peregrinos, algo ya documentado en el siglo X. Con los peregrinos aumentaron también ingresos y privilegios, que permitieron la construcción de una de las más de las imponentes catedrales que van a levantarse entre los siglos XII y XIIII. Conocida la peregrinación incluso por los musulmanes, que comparan la tumba de Santiago con la Kaaba musulmana en La Meca, el Camino de Santiago se convertirá en en un nexo de unión de la península con el resto de Europa medieval”.

Ciudad Vieja Santiago de Compostela (1985). Caminos de Santiago de Compostela: Camino Francés y Caminos del Norte de España (1993, 2015)

7. Pintura del ábside de la iglesia de Santa Maria de Taüll La fuerza de una sociedad rural y ganadera

“España conserva unas 8.000 construcciones románicas. Algunas son catedrales (como la de Salamanca, ciudad incluida en la lista de la Unesco) o construcciones civiles (como las del Barrio de las Canonjías en Segovia, también patrimonio mundial). Sin embargo, la mayoría son iglesias rurales construidas entre los siglos XI y XIII por toda la franja septentrional. Las levantadas en el valle del Boi en Lérida impresionan tanto por su excepcional ubicación en el Pirineo leridano, como por la maestría de su construcción y de las pinturas que adornaban sus muros. Su presencia nos habla de una sociedad rural y ganadera, pero lo suficientemente expansiva como para generar los recursos necesarios para permitir construir este excepcional conjunto compuesto por nueve iglesias”.

Iglesias románicas catalanas del Vall de Boi (2000)

8. Sinagoga del Tránsito Hebreo, árabe y cristiano

“Las sociedades del norte cristiano supieron dotarse de una organización para el ejercicio de la guerra. En 1085, estas sociedades consiguen un triunfo resonante conquistando Toledo, la primera ciudad importante que los cristianos arrebatan a al-Andalus. Durante buena parte de la Edad Media, Toledo va a conservar una gran diversidad en términos de culturas, religiones y lenguas. Esta diversidad se refleja en monumentos como la sinagoga del Tránsito, un excepcional edificio del siglo XIV con inscripciones en hebreo, árabe y castellano. Caminar por Toledo es contemplar un mundo de diversidad, en el que religiones y culturas se superponen, se influyen o también se expolian entre sí. Elementos de antiguas mezquitas musulmanas pasan a iglesias cristianas, inscripciones árabes aparecen en lugares tan insospechados como un palacio cristiano del siglo XIV, mientras que cualquiera que sepa mirar históricamente la ciudad podrá comprender que su vitalidad proviene de su historia plural”.

Ciudad Histórica de Toledo (1986)

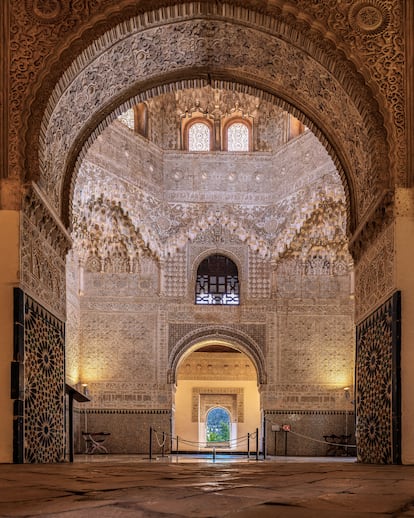

9. La Alhambra Un compendio de saberes

“La Alhambra es compendio y desarrollo de muchos de los saberes que se venían cultivando en al-Andalus desde tiempo atrás: saberes arquitectónicos, urbanísticos, hidráulicos, simbólicos o literarios, que se expresan con rotundidad en sus palacios y dependencias. Por eso el sitio requiere una mirada que busque entender lo que tenemos delante: bien sean las poesías que adornan sus muros, las referencias coránicas que inundan el Salón de Comares o las soluciones arquitectónicas que permiten el aprovechamiento de recursos relativamente pobres. Pero la Alhambra, sobre todo, demuestra que la sociedad nazarí de los siglos XIV y XV es potente, rica y avanzada en términos políticos y culturales. Con su apariencia externa de fortaleza que oculta un conjunto de palacios, la Alhambra demuestra que el sultanato nazarí, lejos de ser ese dominio destinado a ser conquistado por los Reyes Católicos, fue una de las formaciones políticas más importantes de la Edad Media”.

Alhambra, Generalife y Albaicín de Granada (1984, 1994)

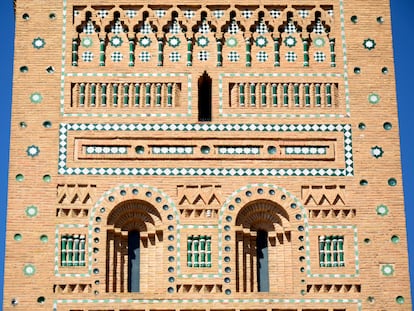

10. Torre mudéjar de San Martín en Teruel Construcciones híbridas

“El mudéjar aragonés es la hibridación. Así de simple. Hibridación de elementos del arte islámico encaramados en edificios encargados por obispos, clérigos o nobles, y en los que trabajan maestros de obras y artesanos musulmanes que viven en los reinos cristianos y cuya labor es extraordinariamente apreciada. Todo esto permite que torres como las de Teruel puedan ser perfectamente minaretes de una mezquita a pesar de que se trata de campanarios de iglesias. El mudéjar aragonés se encuentra extendido por toda la región. Se trata, sin embargo, de la punta del iceberg de la presencia mudéjar en los territorios cristianos que fue mucho más relevante de lo que se le suele adjudicar. Torres, decoraciones, artesonados y gran número de tradiciones artesanales y culturales estuvieron mucho muy presentes en los reinos hispanos hasta el siglo XVII, o lo que es lo mismo hasta la época de la expulsión de los moriscos”.

Arquitectura Mudéjar de Aragón (1986, 2001)

11. Calle de San Cristóbal en La Laguna Ensayo para la colonización de América

“La conquista castellana de las Canarias fue un laboratorio para lo que poco después sería la colonización de América. Aquí, como allí, uno de los hitos del nuevo orden fue la fundación de ciudades, que permitió a arquitectos y urbanistas planificar desde cero emplazamientos, traídas de aguas o aprovechamientos de recursos. Sin embargo, en última instancia, el objetivo era reproducir en la colonia las condiciones políticas y sociales de la metrópoli con sus edificios administrativos, iglesias y residencias de postín para la élite. La Laguna se construye en 1496, poco después del sometimiento de la isla de Tenerife, en un lugar que era ya bien conocido por la población indígena. Su modelo urbano se exportará poco después a América en otras ciudades coloniales, que son también patrimonio de la Unesco: La Habana, Lima, Cuzco, etcétera”.

San Cristóbal de La Laguna (1999)

12. El monasterio de San Lorenzo de El Escorial Un lugar de meditación

“El Escorial no puede entenderse sin el aporte que supusieron las riquezas llegadas de América. Su tono frío y austero no deben hacer olvidar que aquí se invirtieron grandes sumas que permitieron, además, concluir la inmensa obra en apenas dos décadas. No se trató, sin embargo, de un imponente palacio para el hombre más poderoso del mundo, Felipe II; se trató de un monasterio, un lugar de retiro y meditación, donde rodeado de colaboradores cercanos y monjes jerónimos, y en contacto con Dios, el rey buscaba inspirarse para saber administrar el mayor imperio de la época. El Escorial refleja el carácter del imperio español en su apogeo, pero también su decadencia. Tras la muerte de Felipe II, el sitio no gustó mucho a sus sucesores. Quedó como lugar de enterramiento de los monarcas, aunque no siempre, y atravesó épocas difíciles, por ejemplo con la desamortización del siglo XIX, cuando casi quedó deshabitado y su biblioteca sufrió varios expolios”.

Monasterio y Sitio de El Escorial en Madrid (1984)

13. Museo del Prado Cultivar la ciencia

“El conde duque de Olivares pensó que Felipe IV se merecía un lugar más acorde con sus deseos y no tenía demasiados alicientes para instalarse en El Escorial. Así que construyó el Palacio del Buen Retiro que, sin ser gran cosa desde el punto de vista arquitectónico, se convirtió en lugar de fiestas y recepciones que apenas lograron contener la profunda crisis del imperio de los Habsburgo. En 1700 se produjo el cambio de dinastía tras una cruenta guerra y los Borbones apenas se interesaron en este palacio y sus dependencias corrieron suertes diversas. Carlos III buscó convertir parte del recinto en avenida destinada al cultivo de la ciencia. El edificio proyectado como Real Gabinete de Historia Natural, enfrente del Jardín Botánico, se convirtió con el tiempo en el Museo del Prado. Fue María Isabel de Braganza quien consiguió convencer a su marido, Fernando VII, para que la colección de pintura que había reunido la Corona española pudiera ser exhibida al público”.

Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias (2021)

14. Hospital de Sant Pau en Barcelona Sentimiento comunitario

“El crecimiento económico de Cataluña en el siglo XIX favoreció la aparición de una burguesía con un extraordinario poder económico, pero también con un fuerte sentimiento comunitario arraigado en el auge del catalanismo político y cultural. Lluís Domènech i Montaner no sólo fue un arquitecto excepcional, sino que también participó en política en defensa de sus ideales nacionalistas. La herencia dejada por un acaudalado hombre de negocios, Pau Gil i Serra, para construir un hospital público, permitió a Domènech i Montaner diseñar el Hospital de Sant Pau, en el que incorporó elementos muy avanzados para la época. Esta dimensión comunitaria también resuena en el Palau de la Música, otro edificio excepcional, levantado mediante suscripción pública y también expresión de una tradición de música coral muy unida a la reivindicación catalanista”.

Palau de la Música Catalana y Hospital de Sant Pau en Barcelona (1997)

España monumental. Una historia a través del patrimonio

Crítica, 2025

389 páginas, 25,55 euros