El futuro decimonónico

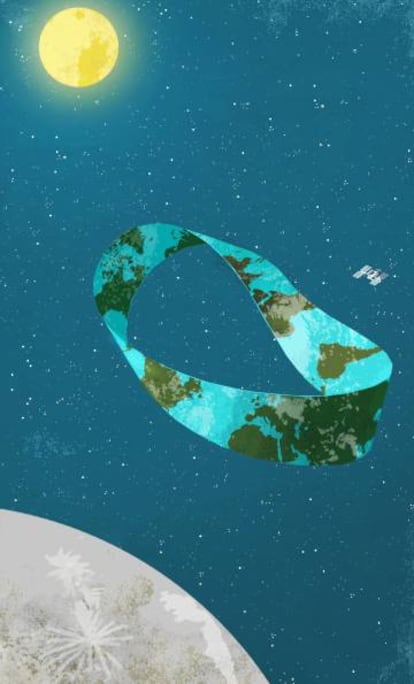

La información tiene una rapidez de vértigo, pero seguimos tardando doce horas en ir de Madrid a México, no tenemos coches que vuelan, ni conversamos con androides, ni tenemos naves que nos lleven a otros planetas

El futuro no es como nos lo habían contado. La literatura y el cine nos pintaron hace décadas un panorama del siglo XXI que no se parece al tiempo en que vivimos. En 1982 Ridley Scott propuso en su película Blade Runner, basada en una novela de Philip K. Dick, una ciudad de Los Ángeles que en el 2019, es decir dentro de tres años, tendría automóviles voladores y una población de androides que convivirían con los humanos.

Antes, en 1968, Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick habían calculado, en 2001 Space Odyssey, que al principio de este siglo los viajes por el espacio serían una cosa habitual. Pero la verdad es que lejos de haber vuelos interplanetarios en naves colectivas de grandes dimensiones, lo que tenemos en el siglo XXI es el mismo cansino avión del siglo XX, casi el mismo aparato en el que volaban los Beatles, y unos automóviles, tóxicos e imprácticos, que siguen polucionando la atmósfera, igual que lo han venido haciendo durante el último siglo. Aunque los aviones de hoy son menos elegantes y mucho más incómodos que los del siglo pasado, se trata esencialmente del mismo artefacto, y su impedimento evolutivo somos claramente nosotros, que vivimos pegados a un cuerpo tan primitivo, o tan sofisticado, como el de nuestros antepasados.

Otros artículos del autor

George Langelaan propuso, en 1957, que nuestro cuerpo que se resiste a volar podría ser teletransportado, podría encerrarse en una cabina en Berlín y aterrizar, diez segundos más tarde, en una cabina en Nueva York. Esto nos lo explicó al detalle en La mosca, su famoso cuento que Kurt Neumann (1958) y David Cronenberg (1986) llevaron al cine.

El futuro no se parece a lo que estos creadores, fundamentados en la velocidad con la que avanzaba entonces la tecnología, creían que sería. Ya estamos en pleno siglo XXI y ni siquiera tenemos esa cocina automatizada, que producía café, tostadas y un huevo frito con solo darle a un botón, que proponía Jacques Tati en su película Mon oncle (1958). Es más, si quitamos los teléfonos móviles, los cascos del mp3, los coches y alguna prenda de vestir estentórea, y hacemos una foto en una calle antigua de París o de Barcelona, no encontraremos diferencias sustanciales con una que se haya hecho en ese mismo sitio en el siglo XIX, por ejemplo.

El mundo en general no ha cambiado tanto, ha evolucionado por zonas específicas

El mundo en general no ha cambiado tanto, ha evolucionado por zonas específicas y con énfasis en la micro tecnología, avanzamos a gran velocidad hacia lo pequeño, recibimos y emitimos información con una rapidez que produce vértigo, pero seguimos tardando doce horas en transportarnos de Madrid a la Ciudad de México, no tenemos coches que vuelan, ni conversamos con androides, ni tenemos naves que nos lleven a otros planetas; en muchos aspectos nuestro siglo se parece más al pasado, que a ese deslumbrante siglo XXI que nos enseñaron Kubrick y Ridley Scott.

Resulta que a muchas parcelas de nuestra cotidianidad no ha llegado todavía el futuro, basta asomarse a los artículos de prensa y a los ensayos que se escribían a mediados del siglo XIX en Estados Unidos, para darnos cuenta de que las inquietudes, las pulsiones y las neurosis que bullían en los albores del mundo industrializado, del capitalismo rampante, de la modernidad compulsiva, siguen estando, ciento cincuenta años más tarde, perfectamente vigentes. Para darnos cuenta de que aquellos que vislumbraban este siglo desde el siglo anterior, tendrían que haber mirado hacia atrás y no hacia adelante para no errar tanto en su pronóstico.

Esa preocupación que nos produce hoy el deterioro del planeta, o la desconexión con la naturaleza y la pérdida de nuestra dimensión espiritual ya existía a mediados del siglo XIX en Estados Unidos; los creyentes gremiales se apuntaban a la iglesia calvinista o al grupo cuáquero de su comunidad, y los que no querían someterse a la espiritualidad oficial, husmeaban en las tradiciones orientales, en el taoísmo o el budismo, o en la cosmogonía milenaria de los indios que todavía habitaban aquellas tierras y que pronto serían acorralados por la expansión industrial y la modernidad. Aquella atmósfera espiritual, que era precisamente la reacción a ese mundo industrializado y lleno de humo que ya era muy patente, puede visitarse en la obra de Emerson, de Thoreau o en los poemas incombustibles de Walt Whitman, escritores que buceaban en las tradiciones orientales que proponen el regreso a la naturaleza, el abandono del yo a favor del todo cósmico, la concentración en el único tiempo que tenemos que es el presente, y una muy completa batería de preceptos que en nuestro siglo predican, exactamente por las mismas razones, los gurús del mindfulness y demás invenciones de la new age, que es tan vieja como Lao-Tse.

Esa preocupación que nos produce hoy el deterioro del planeta, ya existía a mediados del XIX

Estados Unidos, después de la Guerra Civil, trataba de reorganizarse como país, de armonizar las diversas nacionalidades que lo conformaban, incluidos los habitantes originales del territorio; era un proyecto económico y multicultural lanzado hacia el futuro que, paradójicamente, no toleraba a los inmigrantes pobres, esa intolerancia tan propia de nuestra especie que siglo y medio después sigue vigente. Walt Whitman nos cuenta, en uno de sus artículos que escribía en la prensa, de los dos mil europeos pobres que llegaron de golpe al puerto de Nueva York, y de cómo fueron confinados en el barrio más sucio e insalubre, mientras la prensa y la sociedad en general los culpaba de todos los robos y fechorías que perpetraban los nativos. Era la época, nos dice el poeta, en la que reinaba el “espíritu de destruir-y-volver a construirlo todo”; los especuladores inmobiliarios en Manhattan creaban burbuja tras burbuja, los edificios se incendiaban y una vez controlado el fuego ya había un especulador dispuesto a construir sobre las cenizas. El poeta nos cuenta de una mujer de avanzada edad que defendía, con una pistola en cada mano, la tumba de su marido sobre la que un especulador quería construir un edificio. Era la época del capitalismo salvaje, todo valía para hacerse rico y nadie parecía tener escrúpulos de ninguna clase, y esa furia afectaba incluso a los escritores, como Charles Dickens que, harto de los piratas que imprimían sus libros, escribía artículos exigiendo al gobierno la protección de sus derechos de autor, mientras la prensa y la opinión pública lo acusaban de ser un escritor majadero y antidemocrático por tratar de impedir que su obra se reimprimiera libremente, más o menos lo que opinaría hoy, del músico que se queja de que le roben sus canciones, el cibernauta que mira desde su cuerpo decimonónico, el futuro que corre en la pantalla de su teléfono.

Jordi Soler es escritor.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.