La verdad de las mentiras

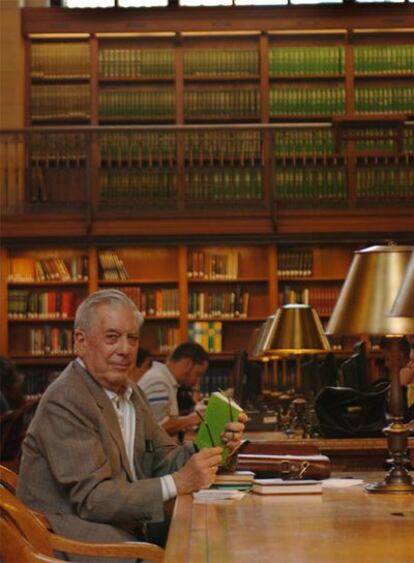

Ahora escribe una novela sobre Roger Casement, el irlandés del siglo XIX que luchó contra el colonialismo en el Congo y en Perú; tiene la mesa llena de libros que luego serán deglutidos para convertirse en materia de ficción o de verdad, no se sabe, la novela será lo que él mismo llama la verdad de las mentiras. Esos libros que Mario Vargas Llosa apila en una mesa limpia, la mesa de una biblioteca pública, constituyen ya una bibliografía completa, pero serán luego una línea; los necesita devorar, siempre fue así, desde cadete, y ahora además que se ha cortado el pelo casi como para la mili, parece un cadete, y un opositor.

Mario Vargas Llosa sigue siendo un alumno que a sus 72 años (que cumplió el 28 de marzo) se prepara como si fuera a clase. Obsesivamente. Ha trabajado en bibliotecas de todas las ciudades donde ha vivido, desde Lima a Madrid, pasando por aquella de la que sido más asiduo, la del Museo Británico, en Londres. Ésta en la que su hija Morgana le ha cazado (y le ha cazado: ahí no se tolera mucho que se hagan fotos) es la New York Public Library, la biblioteca de Nueva York, a la que va todos los días, de lunes a viernes, de once a cinco de la tarde. Juan Carlos Onetti (sobre el que acaba de escribir un libro: de nuevo, en una biblioteca) le dijo un día: "Vos estás casado con la literatura, yo la tengo de amante". Y es así, él está casado con Patricia, pero además con la literatura, es su obligación obsesiva, y se la sigue tomando como cuando escribía en el Jute, el bar en el que hizo en Madrid parte de La ciudad y los perros, mientras estudiaba. Con libros, con cuadernos chiquitos y con su letra ascendente, y con su bolígrafo, que durante años siempre ha sido el mismo. Este que tiene en la mano se le extravió un día, a principios del año 2000; lo dejó en manos de un arquitecto tinerfeño, Carlos A. Schwartz, que le había dedicado un libro suyo de fotos sobre Santa Cruz junto a una escultura de Henry Moore. En el avión hacia París, Vargas Llosa se dispuso a tomar notas y advirtió que ese bolígrafo estaba extraviado. No paró hasta que deshizo el rastro y Schwartz le mandó, por courier, el bolígrafo con el que aparece aquí, con la camisa abierta, pelado casi como un recluta, con sus gafas cortadas, sentado de lado como si le fueran a llamar para tomarle la lección. La gente lo ve como si estuviera escribiendo la enésima novela, pero él la aborda con el mismo espíritu con que se sentó a escribir la primera.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.