El rufián más afortunado del mundo

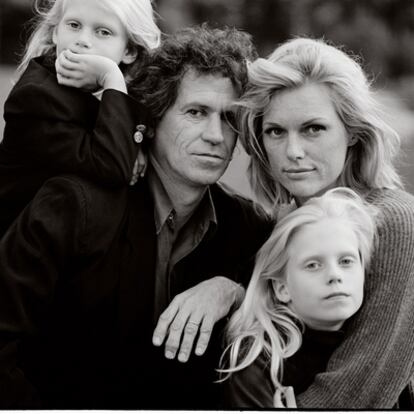

Convertida hoy en materia de best seller, conviene recordar que la leyenda negra de Keith Richards esconde una laboriosa mitificación. Cuando salió a la superficie, era un cachorro de ojos muy abiertos, eclipsado por pavos reales de la categoría de Brian Jones y Mick Jagger. Carecía de elocuencia frente a los micrófonos y brillaba poco como guitarrista. Cierto que los Stones maduraron tarde: por mucho que uno pueda amar Aftermath, sólo salen de la sombra de los Beatles (¡y Dylan!) con Beggars banquet, publicado a finales de 1968, cuando delimitan un sonido y un universo temático inconfundibles. Con la inestimable ayuda de torpes policías de varios países, Keith Richards se recicla en Enemigo Público número 1 de la civilización occidental. Por voluntad propia, asciende a cabecilla de la pandilla de los malos: Mick Jagger elige esconderse en la jet set. Casado y precavido, cede foco mediático a un Keith encantado de difundir urbi et orbi su estilo de vida y su evangelio del rock. A principios de los setenta, los Stones ofrecen acceso total a cineastas y escritores como Robert Greenfield, Stanley Booth, Robert Frank, Terry Southern, Truman Capote. Este último es demasiado estrellona para aprovecharlo, pero el resto acude al rico panal de Keith, un dispensario de drogas y grandes anécdotas abierto 24 horas al día. Así se amplifican las gestas del Vampiro de Dartford, luego reiteradas en diez mil reportajes y quinientos libros. Con esos antecedentes, sonaba disparatada la cifra de 5 millones de euros que la editorial pagó para que Keith "escribiera" su biografía. Primero, ya conocíamos las partes más sabrosas. Segundo, hace más de 40 años que esta criatura dejó de habitar el mundo real: un libro de esas características requiere un grado de empatía con el lector potencial. Tercero, imposible imaginar a alguien tan perjudicado poniéndose a transcribir -¡con esas manos de pesadilla!- sus recuerdos. Pero tantos millones de dólares permiten contratar a un negro de primera, James Fox. No, no el actor de Perfomance (por cierto, otro más entre tantos supuestamente damnificados por el remolino de los Stones). Este James Fox es el autor del libro White mischief, sobre la turbulenta conducta de unos prósperos colonos británicos, luego transformado en película (Pasiones en Kenia, 1987), asunto muy del agrado de Keith, siempre interesado en exponer la hipocresía de la clase dirigente. Además, Fox está casado con Bella Freud, hija de Lucian y bisnieta de Sigmund; Richards es muy sensible a las grandes dinastías. Richards simpatizaba con Fox, a partir de una entrevista para el Sunday Times, donde le sorprendió indagando por su técnica guitarrística. Para la confección de Vida, el plumilla tuvo derecho a un número indeterminado de charlas que, a veces, se desarrollaron en paraísos tropicales pero sujetas a los caprichos de Richards: los días que le apetecía y a horas intempestivas, sin orden cronológico, con música a buen volumen. Una vez vaciadas las cintas, Fox rellenó el esqueleto con el baúl de los recuerdos: cartas, diarios y las evocaciones de compañeros de viajes. Un coro eficaz, que incluye desde Freddie Sessler, ilustre proveedor de cocaína farmacéutica, hasta la modelo Kate Moss; obviamente, todos avivan el sahumerio. Por el contrario, no participan los personajes peor tratados: Jagger, Anita Pallenberg, Mick Taylor, Bill Wyman.

La genialidad de James Fox consiste en proporcionar consistencia a una historia desparramada y preservar la oxidada voz del canalla

Lo más conmovedor corresponde al Richards desconocido. Toda esa inocencia se pierde con su (auto)promoción a símbolo del rock

Hagiografía, claro, pero la genialidad de James Fox consiste en proporcionar consistencia a una historia desparramada y preservar la oxidada voz del canalla. Al final, a lo largo de una semana, le leyó en voz alta el manuscrito; como buen productor, Keith realizó cortes y añadidos. La narración en primera persona logra que hasta los episodios más sobados adquieran intensidad. Y se mantiene un equilibrio digno: se detallan sus grandes hazañas, incluidas las cagadas, pero también se examina el proceso de creación, los misterios del trabajo grupal, su pasión por la música. Sin embargo, no esperen actos de contrición. Por ejemplo, este Drácula alardea de sus biorritmos: "Durante muchos años, he dormido, como media, dos veces por semana, lo que significa que me he mantenido consciente a lo largo de tres vidas". Envidiable, pero ese desarreglo supuso un infierno para la familia, el entorno profesional y los propios seguidores. Si los espectadores tienen que esperar tres horas, que sea: "Nadie había dicho que el concierto fuera a empezar puntual". Son las miserias de mediados de los setenta, cuando Keith se mueve en coche por Europa con su hijo Marlon, responsable de despertar y vestir a su padre: nadie más se atreve ya que el músico se cabrea y saca la pistola. Cuando Richards se entera de que ha muerto su hijo Tara, de dos meses, no suspende la actuación de esa noche ni vuelve para arropar a la madre hundida, a sesenta minutos en avión: "Lo único que me hizo seguir adelante fue Marlon y el trabajo diario que suponía cuidar a un niño de siete años cuando estás de gira". Fantasía pura: es Marlon quien cuida de su progenitor -"papá, que te estás durmiendo"- y le avisa de que debe deshacerse de las sustancias ilegales cuando se acerca otro paso fronterizo. Es un modus vivendi intransferible. Su consejo para aspirantes a explorar el seductor piélago de las drogas duras no tiene precio: "Consume siempre la mejor calidad". Lo dice alguien que -aquí no se confirma- recibía un suministro federal en cada parada de una gira estadounidense, por acuerdo entre el FBI y la empresa patrocinadora.

Imposible renunciar a la valoración moral del sospechoso cuando él mismo dispara a diestro y siniestro. Ahora se cubre con la radiante armadura del caballero medieval, leal con sus amigos y cortés con las damas, pero Keith puede ser expeditivo con los más débiles. Cuando los primeros Stones prescinden, por cuestión de imagen, de Ian Stewart, miente sin pudor: "El contrato con Decca hizo que Stu tuviera que bajarse en marcha: seis tíos son muchos tíos y el que sobra es evidentemente el pianista". Para tranquilidad de su conciencia, Stewart muestra una fidelidad perruna y se vuelve a alistar como road manager. Seis años después, no sufre al expulsar a Brian Jones. El líder inicial del grupo ha degenerado en lastre y además es un enojoso recordatorio de la "traición" que supuso arrebatarle la novia, la salvaje Anita. En 1969, tal despido tiene lógica empresarial, aunque se ensucie unos días después por la extraña muerte de Brian en su piscina. Hoy sabemos que Keith superaría en todo -disfuncionalidad, magnetismo para los problemas, perversidad- al desdichado Jones. Para entonces, Keith ha ascendido a ingrediente esencial de los Stones, gracias a la alianza con Jagger y su creciente perfil público. La organización que les rodea se ha sofisticado: un escuadrón de economistas, médicos y abogados les otorga protección total. De hecho, Vida se abre con un característico patinazo de Keith. Desoyendo los consejos de los nativos, se empeña en viajar en automóvil por territorio hostil (Arkansas) cargado de drogas, alcohol ilegal y algún arma prohibida. Se relata ahora como una comedia de paletos sureños, con sheriff irascible y juez borracho, pero asombra la estupidez del desafío inicial. No siempre fue así. Vida desmenuza los orígenes de Richards, hijo único de una familia proletaria que se rompe cuando la madre, Doris, se marcha a vivir con el tío Bill, un taxista. Un chico despierto que asimila pronto que, para librarse de los matones, mejor buscar un amigo bruto (con el tiempo, se hará inseparable de sus guardaespaldas, comenzando con Tony El Español). Y con mucha potra: justo a tiempo, se beneficia de la eliminación del servicio militar y puede ingresar en una art school, institución pensada para fabricar diseñadores, pero que fue la cantera del pop británico más audaz de los sesenta.

Los momentos más conmovedores de Vida corresponden al Richards desconocido. El periodo de aprendizaje del blues, con divertidos encuentros con la secta de los puristas. El terror de ser zarandeado por una turba de fans histéricas. La primera visita a Estados Unidos, donde mantiene un idilio con la futura Ronnie Spector. El pasmo de encontrarse a su ídolo Muddy Waters pintando las paredes de su discográfica ("imposible", dicen los que trataban entonces al bluesman). La resignación con que asume que su representante neoyorquino, Allen Klein, les ha birlado limpiamente sus grabaciones anteriores a 1971. Toda esa inocencia se pierde con su (auto)promoción a símbolo del rock. Surge entonces el forajido que se identifica con los presidiarios, aunque solo haya pasado un día en la cárcel. El fantasma que planifica visitas a camellos como si fueran atracos a bancos. El defensor de la autenticidad que debe burlarse de las pretensiones de Jagger, sin terminar de reconocer que la longevidad comercial del grupo es obra suya. El egocéntrico que desprecia a los grupos surgidos después de los sesenta, aparte de algunas triviales comparaciones con los Sex Pistols. El cínico que se ríe de las creencias de los rastas jamaicanos pero presume de haber sido aceptado en sus rituales. El espantapájaros maquillado que, no lo olvidemos, facturó los riffs que definen el rock de los sesenta y los setenta.

Vida. Keith Richards con la colaboración de James Fox. Traducción de Helena Álvarez de la Miyar. Global Rhythm Press. Barcelona, 2010. 515 páginas. 24 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.