CUATRO

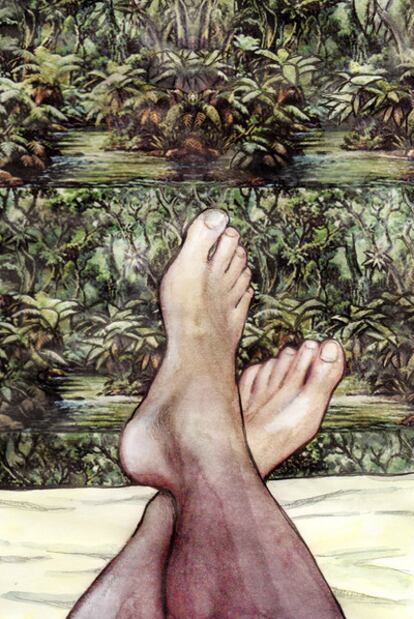

Las paredes del chabolo en el que he venido a caer están forradas con un papel de motivos tropicales que recuerda al que colocan en las paredes del fondo de los terrarios, para crear ambiente. Soy un sapo en cautividad. La cama es un estrecho somier de hierro que durante el día puede plegarse sobre la pared gracias a unas bisagras de hierro oxidadas. Pero las patas, muy finas, no se articulan, así que tienes que andar con ojo para no sacarte un ídem con ellas. Cuando pregunté a la dueña si podía meter una mesa y una silla pequeñas, para el portátil, ella misma me facilitó un tablero minúsculo, montado sobre el pie de una antigua máquina de coser. En vez de silla, tengo una banqueta de cocina en la que me cabe medio culo. Cada cuarto de hora cambio de nalga porque una de las dos acaba durmiéndose. Ando siempre con una nalga anestesiada. La dueña de la ratonera me pregunta si escribo y voy a decir que no, pero me sale un sí porque no chano bien, estoy medio tarado. Yo estuve casada con un escritor fracasado, dice ella. La escritura y el matrimonio son consustanciales al fracaso, me oigo decir. Juro que pronuncio "consustanciales" con naturalidad, pero ella me mira como si fuera un pijo de mierda y se abre.

Al rato estoy en mi camastro, intentando encontrar caretos conocidos en el papel de la pared

Al rato, estoy tumbado en mi camastro, intentando encontrar caretos de gente conocida en el papel de la pared, cuando oigo unos roces procedentes del tubo de ventilación. Ratas trepadoras, pienso acojonado. Me levanto, abro el ventanuco y observo pasar en sentido ascendente, prendida a un anzuelo, la muñeca que el día anterior he visto precipitarse en sentido descendente. Asomo la cabeza, miro hacia arriba, y descubro a una tía que desde el ventanuco del quinto (yo vivo en el cuarto) tira, como el que pesca, de un cordel en cuyo extremo baila la muñeca rota. Solo distingo la cabeza de la mujer, que, al sonreírme, deja ver el agujero negro que tiene detrás de los labios (en todas las bocas debería haber una luz, como la de las neveras, que se encendiera al abrirlas). Luego me lanza un escupitajo, también negro, que esquivo gracias a un movimiento reflejo que casi me hace perder una oreja contra el borde del ventanuco.

Lee el capítulo CINCO.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.