El museo del intercambio

Cuando William S. Rubin, ex director del departamento de pintura y escultura del Museo de Arte Moderno (MOMA) de Nueva York, falleció el pasado 22 de enero, sentí una tristeza inmensa, como si parte de mí también estuviese muriendo. Al fin y al cabo, sus escritos y exposiciones sobre expresionismo abstracto, arte moderno y, en particular, surrealismo, me habían ayudado a adentrarme en los secretos del campo de la historia del arte cuando muchos de mis profesores de Francia eran reacios a abordar esas interesantes temáticas. De hecho, en su seria atención al surrealismo, William Rubin estaba rectificando un abandono que había formado parte de la tradición del MOMA desde Alfred Barr.

Sin embargo, me temo que, como otros historiadores del arte, desde entonces me di cuenta de lo lineal y reduccionista que con frecuencia había sido su pensamiento e incluso lo autoritaria que en realidad era su visión de la modernidad. No obstante, todavía considero que su lucha por tomarse en serio algunas de las producciones artísticas más modernas y complejas fue crucial. Por tanto, su desaparición supone una especie de momento decisivo: el final de un mundo. El final de un mundo de certidumbres, esa clase de mundo en el que un centro único dictó siempre los límites culturales de la civilización, la belleza, la grandeza y el gusto sofisticado. La muerte de Rubin es tan importante simbólicamente como la de la etapa victoriana, que llegó después de la Primera Guerra Mundial.

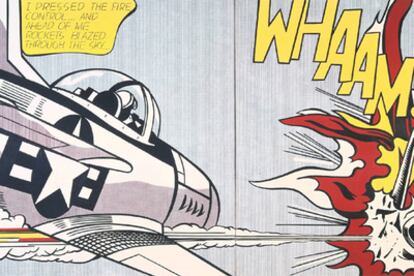

William Rubin representó e impuso enérgicamente la sólida visión de Alfred Barr, el mismo hombre que convenció a todo el mundo occidental de la importancia de proteger y desarrollar una progresión modernista de las artes. Durante años, los museos aceptaron la idea gráfica de Barr de que el buen arte moderno estaba progresando con rapidez, innovando y perfeccionándose de forma constante, y avanzando vigorosamente a través del tiempo con la velocidad de un torpedo. Si su torpedo/programa de 1933 presentaba el desarrollo del movimiento desde Goya, Ingres y Constable hasta la Escuela de París en su apogeo, como le gustaba predecir a Barr, en 1950, gracias a la ayuda de algunos estadounidenses y mexicanos, su proyecto revisado de 1941 cuenta una historia distinta.

En aquel momento, el movimiento, que comienza con Cézanne, se abre paso hacia 1950, mientras sólo Estados Unidos y México parecen los detonadores de una nueva era. Ése fue un concepto bastante profético y programático, pero desde el punto de vista actual se tiene la impresión de que esos torpedos, con su pesada munición frontal y lanzados desde el Museo de Arte Moderno, han topado, tras muchos esfuerzos y dificultades que siguieron a cierto grado de éxito inicial, con el famoso organigrama de Alfred Barr de 1936, que desintegra toda la organización aparentemente coherente e irrefutable. Hoy en día, todos los aspectos del proyecto modernista bien diseñado se encuentran esparcidos por el paisaje cultural, dispersados en numerosas piezas, mientras el mundo occidental no sólo se replantea el modo en que se presentan las colecciones de arte, sino, lo que es más importante, reflexiona sobre la razón de ser de los museos modernos.

No cabe duda de que el

mundo ha cambiado tras el episodio posterior al muro de Berlín, como nos han dicho economistas y políticos. El mundo se ha vuelto abierto y global. Los viejos parámetros y la autoridad de los centros, que habían llevado la batuta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ahora se han visto seriamente cuestionados en esta era "posmoderna". De hecho, la nueva economía global transformó las relaciones internacionales, mientras que, al parecer, los museos modernos se durmieron al volante, ya que no pudieron reaccionar fácilmente a los intereses, que parecían muy ajenos a sus propias estructuras históricas. Muchas voces, antes ignoradas, empezaron a dejarse oír, defendiendo su plena representación en las instituciones culturales y abriendo un terreno tradicionalmente controlado por unos pocos y poderosos centros y grupos simbólicos. En ningún caso se hizo tan patente como en algunas de las reacciones críticas a la exposición más celebrada de William Rubin, creada en 1984 y titulada 'Primitivism' in 20th Century Art. Muchas voces se opusieron a la presentación del arte africano como una mera herramienta para promover el arte modernista occidental.

Una extraña forma de democratización, o más bien de masificación, ha transformado para siempre los museos occidentales. La globalización económica ha abierto nuevos espacios de descubrimiento gracias a la velocidad, el movimiento y el intercambio; su símbolo es el turismo de masas, algo difícil de integrar en la visión tradicional del museo. De hecho, durante muchos años, los museos habían funcionado como espacios íntimos y casi privados para entendidos que deseaban pasar tiempo contemplando objetos que ya conocían. Los museos eran como iglesias, obras de arte que prácticamente eran iconos adorados en silencio. Toda su estructura consistía en la consolidación del discurso canónico establecido por comisarios formalistas entrenados para repetir incesantemente el Evangelio, con sólo algunas excepciones.

La estructura estaba protegida por un sistema complejo y estricto de regulaciones que hacían cumplir vigilantes y comisarios. Los vigilantes impedían que la gente hablara o riera en el sanctórum, y los comisarios regulaban las exposiciones repitiendo los valores que habían recibido a través de su formación conservadora. Para dar una idea del estado de las cosas, recordemos que en Francia, por ejemplo, a los comisarios se les llama conservateurs, que significa justamente eso: son conservadores; o se les conoce también como commissaires (comisarios), lo cual no inspira una especial apertura y experimentación. ¡Cuando uno recuerda que curator (comisario) en la vieja Inglaterra significaba "cuidador de dementes", se tiene la sensación de que, sin duda, la profesión debe soportar una gran carga!

Por tanto, ahora parece apropiado, gracias a este mundo nuevo y abierto, reconsiderar el papel de los museos modernos en la era de la globalización y el turismo. Pero, al afrontar esta nueva situación, creo que los museos han optado por la salida fácil. Siguiendo la tradición televisiva, los museos ahora piensan que el público quiere ver exposiciones fáciles, de personajes famosos (impresionistas, Picasso, Dalí o Toulouse Lautrec). Con excesiva frecuencia, esas exposiciones se organizan sin demasiada reflexión pero con mucha fanfarria, y se envían de un lado a otro como si fueran pulcros paquetes. Vemos cada vez más ese desdén por el público, cuando debería ocurrir lo contrario. El museo debería ser un lugar democrático donde se establezcan debates y verdaderas interacciones con las exposiciones, para proporcionar un mejor conocimiento y entendimiento de nuestra historia. Las colecciones no sólo deberían mostrarse para poner de manifiesto que el museo -gracias a una buena política y al dinero- ha conseguido permitirse (o no) nombres importantes, sino también para explicar por qué esos cuadros eran importantes y en qué contexto se crearon. Hoy en día, las colecciones siguen presentándose como si las pinturas fueran una colección de sellos: todas sujetas a la pared y mirando al público con ojos vidriosos. El público sólo se entusiasma cuando lee carteles en los que se mencionan nombres famosos. Quizá pronto veamos el día en que, como sucede en México con el cuadro de la Virgen de Guadalupe, se haga pasar tanto a turistas como a fieles por una pasarela móvil para evitar una contemplación demasiado prolongada de las obras de arte. Por supuesto, el tomarse en serio el arte supone tomarse en serio a los artistas. Consiste en intentar demostrar lo difícil que resulta presentar argumentos, reaccionar a aspectos importantes sobre la representación o sobre la interpretación personal de las cuestiones históricas en un momento específico. Los artistas y los intelectuales no crean imágenes o textos sin razón alguna o simplemente por diversión. En mi opinión, aislar el arte del cuestionamiento y de la participación en el debate es contrario a lo que dicen quienes sólo quieren contemplar imágenes: denigrar el arte es disminuir su importancia. Así que animemos a los museos a mantener una relación adulta con su público, pidámosles que reflexionen sobre ese nuevo público y esas nuevas necesidades. Lo que han perdido los museos es la que era su diferencia entre el entretenimiento y el compromiso serio con la historia y la memoria. Sí, lo sé, la historia es una creación, y una forma histórica de mirar tal vez no sea cierta; pero, como mínimo, es menos falsa que el entretenimiento, porque fomenta el pensamiento, la reflexión y cierto compromiso, una forma de conciencia de uno mismo. ¿No es hora de olvidar el viejo síndrome de Kunstkammer, en el que se usaban cosas raras como convincentes trofeos? ¿No es hora de crear un espacio en el que el público pueda entablar un diálogo con una interpretación declarada de la historia que cuelga de la pared, dando al espectador material suficiente para comprender qué estaba en juego en el pasado, cómo se llegó a algunas soluciones y cómo se tomaron algunas decisiones? Para evitar ese problema, creo que todavía pueden organizarse exposiciones que ofrezcan espacios de debate con un público amplio, curioso y crítico.

Será crucial insistir en la im-

portancia de los creadores y los lectores socialmente formados para generar una posibilidad de intercambio entre la muestra y el espectador. Ello dejará claro que lo que hemos aprendido en los últimos años es que la inestabilidad de los significados y la multiplicidad de interpretaciones son inevitables, pero también, por la misma razón, que los discursos tienen unos límites tenaces e históricamente definidos. Ésa debería ser la tarea de los museos de arte moderno: un diálogo respetuoso y mordaz con el público acerca del pasado, sin que resulte aburrido. Esperemos que los museos comprendan el cambio cultural que estamos experimentando en la actualidad y establezcan una relación más atractiva con el nuevo fenómeno económico: el turismo.

Traducción de News Clips. Serge Guilbaut es catedrático del Departamento de Historia del Arte, Arte y Teoría Visual de la University of British Columbia en Vancouver, Canadá.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.