Los misterios y los días

Resulta emocionante leer los relatos de Edgar Allan Poe sobre Auguste Dupin, el primer detective de la narrativa literaria

1. Sabueso

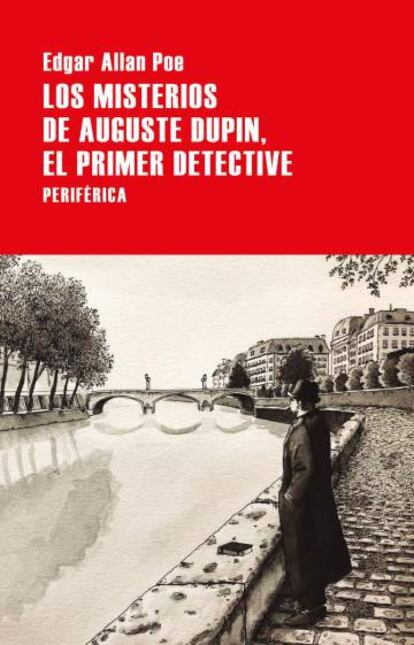

La lectura de Los misterios de Auguste Dupin (Periférica) resulta tan emocionante como asistir al nacimiento y consolidación de uno de esos personajes-mundo que, como Don Juan o Robinson Crusoe —mutatis mutandis—, han sido el origen de una larga y siempre renovada progenie literaria. El tomito, muy bien traducido por Ángeles de los Santos, reúne los tres únicos relatos (Los crímenes de la Rue Morgue, 1841; El misterio de Marie Rogêt, 1842; La carta robada, 1844) de Edgar Allan Poe (1809-1849) protagonizados por el chevalier Auguste Dupin, considerado el primer detective por todos los estudiosos de la narrativa policiaca.

Ya en el primero de esos “cuentos de raciocinación”, como gustaba llamarlos al autor, asistimos al nacimiento del método y de las reglas de juego que emplearán muchos sabuesos posteriores. Y también al carácter, los tics y los motivos y rituales que acompañarán a esa mezcla de genio artístico y mente científica que es Dupin y que pasarán, con muy pocas variantes estructurales, a su más famoso descendiente: Sherlock Holmes. Resulta significativo al respecto recordar aquí la opinión condescendiente y, sin duda, un punto rencorosa que a Holmes le merecía su antecesor, sobre quien en Estudio en escarlata (1887; fue la primera novela que protagonizó el sabueso de Baker Street) le confiesa a Watson: “Ya sé que usted cree halagarme comparándome a Dupin. Pero, en mi opinión, Dupin era un hombre que valía muy poco”, para añadir después que sus “trucos” le resultaban petulantes y superficiales.

Como ocurrirá en los casos del británico, Dupin tiene un narrador (sin nombre) que, como después el doctor Watson, comenta y escribe (para nosotros, los lectores) sus aventuras; fuma en pipa, considera muy superior su inteligencia aristocrática a la majadería burguesa y adocenada de la policía oficial, incapaz de ver lo que tiene ante los ojos y que se halla muy lejos de percibir lo sucedido (primero intuición, luego deducción), al contrario que el singular poeta-matemático (literalmente) que es Dupin.

Poe inventa también, para el lucimiento de su detective, el problema de la habitación-cerrada: cómo es posible, si todo estaba bien cerrado por dentro, que alguien (o algo) mutilara horriblemente a Madame L’Espanaye, la víctima de la calle Morgue. Dupin, un personaje con los atributos morales del romanticismo tardío, se mueve por un París sombrío y sórdido (como el que refleja Eugène Sue), pero puede también resolver el misterio sin salir de sus cuatro paredes (El misterio de Marie Rogêt): le basta con meditar mientras expulsa el humo del tabaco que se quema en su pipa de espuma de mar. El relato, que nunca tuvo críticas unánimes, fue considerado por Baudelaire una de las obras maestras de Poe. Por último, el estupendo cuento La carta robada, además de ser un ejemplo mucho más maduro del estilo de Dupin, sirvió en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado como pretexto para grandes debates teóricos en los que se dirimieron importantes cuestiones acerca de los métodos y principios de la teoría literaria y del psicoanálisis: el estructuralista Lacan le dedicó un seminario (1955) cuyas conclusiones fueron muy criticadas por la lectura deconstructiva de Derrida y por otros teóricos, desde Foucault o Barbara Johnson (para quien la carta robada era para la reina un sustituto del falo) hasta el siempre omnívoro Zizek.

2. Fecha

Sí, aunque resulte difícil creerlo, hay vida en la no-ficción después de El infinito en un junco, el ensayo de Irene Vallejo que llegó a Siruela con un pan debajo del brazo (en la editorial de la calle de Almagro ya habían tenido otra reciente experiencia con Imperiofobia y leyenda negra, de María Elvira Roca Barea, 27 ediciones) y catapultó a su gentil autora —que tuvo el talento de contar de modo diferente, y en el momento nostálgico apropiado, lo que ya se había contado— al olimpo de la fama y de los opinadores más disputados. Los editores españoles siguen apostando por la no-ficción, incluso inventándose series de encargo.

Jordi Canal es el director de la colección La España del siglo XX en Siete Días (ESXX7D), un proyecto apadrinado por Taurus en el que se elige un día, un mes y un año concreto cuya focalización resulte significativa (“no todos los días son iguales”, reza el motto de la serie) para expresar las ansiedades, problemáticas e ilusiones del momento y de quienes lo protagonizaron o encarnaron. Por supuesto, este tipo de ensayos de vocación más o menos transversal ya se conocía anteriormente: hace unos años, la mirada “concentrada” abarcaba algo más dilatado que la semana en la que se centra la ESXX7D; recuerden, por ejemplo, 1913. Un año hace cien años, de Florian Illies (Salamandra), uno más en una fecunda moda editorial en la que se tomaba como objeto un año en que cristalizaba determinado Zeitgeist.

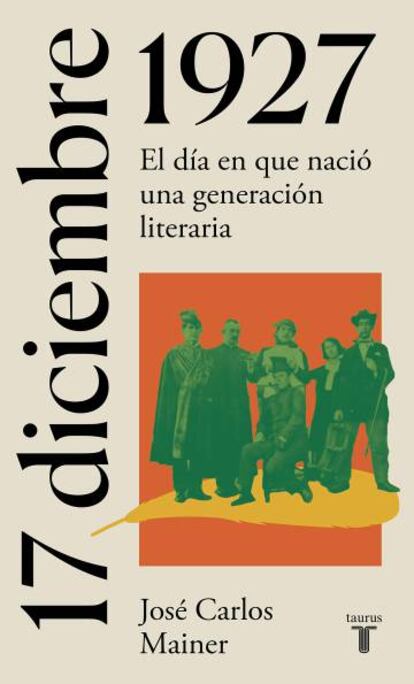

La serie de Taurus se concentra en un siglo XX “largo”(1898-2004) y hasta la fecha solo han aparecido los dos primeros volúmenes: 23 de febrero de 1981: el golpe que acabó con todos los golpes, de Juan Francisco Fuentes, que aún no he podido leer, y el estupendo 17 de diciembre de 1927: el triunfo de la literatura, del maestro José-Carlos Mainer, focalizado en el acto de homenaje a Góngora en el Ateneo sevillano, considerado el acto fundacional de lo que sería la generación del 27.

En las próximas semanas o meses se publicarán los otros cinco, a cargo de historiadores como Tomás Pérez Vejo (3 de julio de 1898), Pilar Mera (18 de julio de 1936), Antonio Rivera (20 de diciembre de 1973; asesinato de Carrero Blanco), Jordi Canal (25 de julio de 1992; Juegos Olímpicos de Barcelona) y Mercedes Cabrera (11 de marzo de 2004; masacre terrorista en Madrid). Una serie, sobre el papel, para tener muy en cuenta.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.