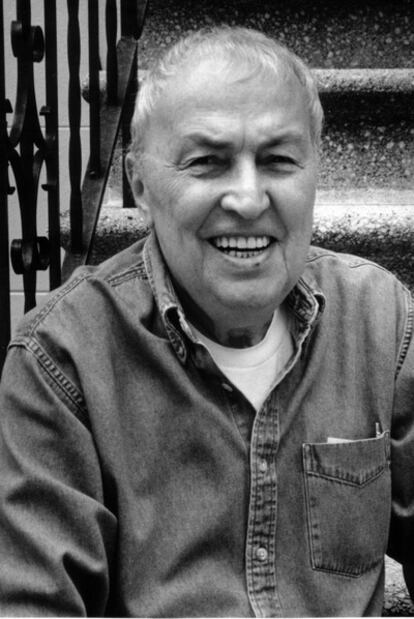

David Markson, narrador de las muertes de los artistas

En sus novelas mezclaba oscuras reflexiones y citas célebres

Tras medio siglo escribiendo, David Markson, novelista experimental, terminó sus días convertido en una de las paradojas tan frecuentes en sus libros. Él mismo bromeaba sobre su condición de "autor que debe su fama a que es desconocido" y la crítica le había catalogado como "el escritor más infravalorado" de una generación que incluía a John Updike y Philip Roth. Fascinado por las muertes de artistas famosos, falleció el 4 de junio, a los 82 años, en Greenwich Village, el rincón bohemio de Nueva York en el que vivió interminables borracheras de la mano de Dylan Thomas y Jack Kerouac.

Su escritura a modo de collage, laberíntica y erudita, no estaba destinada a ser popular, pero le cosechó una cohorte de fieles que le hizo hueco en la escena literaria. Su gusto por los aforismos invadió su obra hasta tal punto que muchos de sus libros parecen más un compendio de citas célebres que una novela. Tanto la trama como los personajes son algo secundario, el protagonismo lo asume la forma: breves párrafos que mecanografían el monólogo interior de un ser atormentado por la muerte y por su incapacidad creativa. Estas reflexiones se alternan con detalles biográficos sobre grandes artistas, con un especial interés por las maneras en las que murieron o, mejor aún, se suicidaron.

Fue el autor más infravalorado de la generación de Philip Roth y John Updike

Nacido en 1927 en Albany (Nueva York) y formado en la Universidad de Columbia, empezó como corrector en una editorial de novela negra. Después de revisar centenares de manuscritos sobre gánsteres, probó con el género para demostrar que podía "escribir un libro, uno cualquiera, lo que fuese". Sus dos primeros trabajos cuentan las andanzas del detective Harry Fannin, especializado en solucionar los trapos sucios de los literatos de Greenwich Village. Para Markson no eran más que novelas alimenticias de las que vivir mientras se sumía en una de sus grandes pasiones: Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. Al leerlo experimentó algo que rozaba la locura: creía haberlo escrito él mismo. Se hizo íntimo de Low-ry, se doctoró con una tesis sobre ese libro y en 1958 se mudó a México para imitar al ex cónsul alcohólico que lo protagonizaba.

Cuando regresó a Nueva York, tardó una semana en terminar un antiwestern, La balada de Dingus Magee. El objetivo era conseguir dinero para pagar el alquiler. Markson quedó desconcertado con el tremendo éxito de aquellas páginas. Tras cobrar el cheque por los derechos de la adaptación al cine (Duelo de pillos, con Frank Sinatra) dijo que la película era "horrible, quizás la peor que se haya hecho nunca". A partir de entonces se dedicó exclusivamente a su escritura angustiosa y fragmentada, a experimentar con una mezcla febril de anécdotas que terminaban cimentando una historia. Su novela cumbre, La amante de Wittgenstein (1989), fue rechazada por 54 editores antes de ser publicada. Escrita con párrafos de una sola frase, recoge los entrecortados pensamientos del único superviviente tras el apocalipsis: una pintora que lucha con el lenguaje para intentar conseguir que refleje lo que está pensando.

Vivía en un apartamento ocupado por libros apilados del suelo al techo, pero esto no bastaba para encontrar las citas que necesitaba. Era habitual verle por las librerías de Manhattan, en la sección de biografías, hojeando las últimas páginas de cada volumen para apuntar en pequeñas tarjetas cómo habían muerto filósofos, pintores, compositores... Andaba en busca de "la estructura poética que surge tras recopilar todas esas tarjetas". Su estilo hizo que algunos críticos le considerasen un escritor de la era de Internet. Sus citas actúan como enlaces, hipervínculos inagotables, y pese al aparente caos, en sus novelas todo está interconectado. Sin embargo, jamás tuvo ordenador y nunca navegó por la Red.

A lo largo de su vida consiguió, no sin aprietos, vivir de sus libros. Comprometido con su arte ("escribes como escribes porque tienes que hacerlo, porque así es como eres"), hastiado por su insaciable hambre de citas ("cuando encuentro alguna me paso días enteros haciendo todo lo posible por no recordarla"), para Markson la literatura era intentar descifrar pensamientos. No los suyos, sino los de las extrañas voces que decía escuchar cuando se sentaba frente a la máquina de escribir.

En este ritual, le resultaba totalmente necesario insertar inquietantes microinformaciones, como la altura exacta de Napoleón o el hecho comprobado de que "Lenin jugaba al tenis". Entre la inmensidad de citas que llegó a acumular, esta de Jules Renard era de sus favoritas: "Escribir es la única profesión en la que nadie te considera ridículo si no ganas dinero".

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.