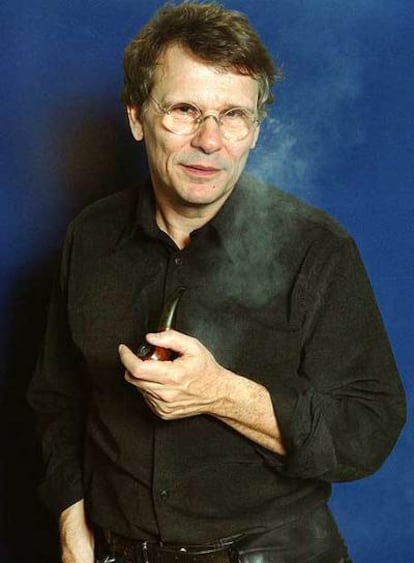

El 'torpe' Pennac

La cita es en pleno Vercors, en las afueras del pueblecito, en su casa de veraneo. Y casa de escritura. Daniel Pennac (Casablanca, 1944) se refugia ahí para descansar o para poner en solfa un nuevo libro. Y para pasear en bicicleta o a pie por ese valle y esas montañas que, a finales de septiembre, ya pueden recibir las primeras nieves. Hoy, a almorzar, nos espera acompañado de otro escritor, Tonino Benacquista, novelista y guionista de quien Pennac dice: "Así como la mayor parte de la gente escribe por haber escrito, Tonino escribe por escribir". O lo que es lo mismo, quiere hacer películas, no ser director de cine.

Pennac es otra cosa. A él la literatura le salvó la vida. A Tonino puede que se la haya cambiado, pero no fue el salvavidas al que agarrarse cuando todo parecía perdido. Bueno, los salvavidas fueron la literatura y el amor. La primera en forma de profesor con una intuición genial, el amor en forma de chica que cree en él, en el último de la clase, en el más torpe del pelotón de los torpes, el cancre, como dicen los franceses. Ahora Mondadori publica en España Mal de escuela (Chagrin d'école), el relato y las reflexiones que le inspiran ese rescate, un libro en cuya contraportada incluye un boletín escolar de Pennac por el que aprendemos que el profesor de francés le consideraba "un alumno alegre pero un triste alumno", el de matemáticas lamentaba que careciera de bases, mientras que para el de inglés "habla mucho pero ni una palabra en inglés". El de dibujo dice algo parecido: "Dibuja por todas partes excepto en clase".

"La escuela no tiene nada que vender. Imparte saber, algo que es necesario pero que raramente se desea"

"La imaginación es una memoria al revés. Es la ficción la que permite recordar. Es un psicoanálisis salvaje"

"No hay nada más emocionante que ver cómo un chaval descubre que la memoria no es cuestión de acumulación"

"La escuela es el lugar de todas las violencias. Enseñar es violento, es violentar al otro. ¡Todo acto iniciático es violento!"

Mal de escuela podría ser un libro sobre la enseñanza, los problemas de la enseñanza, un ensayo, pero no es eso porque "estadísticamente todo se explica, personalmente todo se complica". Y Pennac habla de él, del cancre Pennac y de los cancres que ha conocido cuando, luego, él pasó a ser profesor. "Que la palabra cancre no exista en castellano me recuerda ese viejo proyecto de hacer un diccionario universal de palabras que no existen en otros idiomas, un diccionario de palabras que no existen pero son imprescindibles. La realidad existe en todas las latitudes pero no siempre tiene la palabra adecuada. La saudade de brasileños y portugueses también nos alcanza a los franceses pero carecemos del término exacto. Ustedes, en España, pueden adjetivar la vergüenza y calificarla de ajena cuando provoca un efecto de empatía, pero eso en Francia no lo hacemos".

Hoy se ríe de su pasado de alumno catastrófico pero sólo es divertido porque puede contarlo. "Sabe, un cancre no es un gandul, aunque puede serlo a consecuencia de su nulidad, de su incapacidad para comprender. Es alguien que no puede jactarse de lo que es -un gamberro sí puede creerse autorizado a hacerlo- porque sufre o ha sufrido de ello. Como un asmático que nunca se vanagloriará de sus problemas respiratorios, el cancre tampoco lo hará de sus problemas de respiración intelectual". La situación se prolongó durante los primeros quince o dieciséis años de su vida. ¿Por qué? Un misterio. El padre, profesor de élite; la madre, en casa ocupándose de los hijos; los hermanos, alumnos brillantes. Menos Pennac. Daniel Pennacchioni para el registro civil o cuando pasaban lista en clase. "Esos años fueron terribles. Todo nace de una primera incomprensión, de un problema de inhibición, provocado por la timidez, el azar o cualquier otra causa. Y se acumula y se interioriza. Te dices a ti mismo que eres idiota, un cretino, que no hay nada que hacer contigo. Si te consideras idiota entonces quedas liberado de cualquier esfuerzo. Lo tuyo es irreparable. Luego, a partir de 1969, cuando empecé a trabajar como profesor de alumnos de bachillerato, nunca me topé con ningún muchacho idiota. Los padres pueden, podemos ser idiotas, la televisión, los libros, los grupos, pero los chavales no lo son. Los hay más vivos, más atrevidos, más rápidos, pero ningún cancre es idiota".

Francia o, mejor dicho, la República Francesa ha confiado en la escuela durante cien años. El hecho de ser pública, gratuita y obligatoria, de ofrecer un nivel de calidad y exigencia uniforme para toda la población le confería legitimidad y la convertía al mismo tiempo en elemento básico del llamado ascensor social. Era el símbolo de la igualdad de oportunidades en marcha. Pennac cree haber visto morir esa escuela. "Alrededor de 1975. Mayo del 68 era un movimiento anticonsumista, pero cuando sus efectos fueron desvaneciéndose y la sociedad francesa adoptó formas más liberales, entonces irrumpió el consumo de masas también en la escuela. Los niños y los padres pasaron a ser clientes y consumidores. Y la escuela no tiene nada que vender. Imparte saber, transmite conocimiento, algo que es necesario pero que raramente se desea. Hoy muchos chavales parecen un escaparate al servicio de diversas marcas. Los que tienen libertad de espíritu respecto a esa clientelización de la enseñanza son los que saben resistir mejor los espejismos del consumo".

El primer profesor que supo qué hacer con el cancre Pennacchioni era el responsable de lengua francesa. Vio que ese alumno desastroso, incapaz de comprender las normas más elementales de la gramática y la ortografía, era un lector compulsivo. "Me liberó de preguntas y exámenes pero me exigió que escribiera una novela. Era una responsabilidad nueva y extraordinaria. De pronto tenía un estatuto propio dentro del universo escolar. Eso fue importantísimo". Pero aún debió serlo más el amor. "La gente dice que el amor te vuelve idiota. ¡No se habrán enamorado nunca! El amor te hace más inteligente: el pulso se acelera, la adrenalina sube y tú, para seducir a la chica que te gusta, de la que estás locamente enamorado, inventas lo que haga falta. La chica y yo coincidimos en un curso de teatro, ensayando La doble inconstancia, de Marivaux. Yo era muy mal actor pero me entusiasmaba el teatro. Ella, que iba dos cursos más adelantada que yo, contumaz repetidor, que tenía unas notas extraordinarias, que era bella e inteligente, me eligió a mí, al cancre. ¡Alguien me llamaba por mi nombre y no era para ridiculizarme delante de los demás, para poner en evidencia mi idiotez! Eso también fue enorme para sacarme de la condición de cretino asumido".

La escritura comenzó a interesarle a los 13 o 14 años. Cambiaba redacciones por deberes de matemáticas. Y a los 18 años escribió su primera novela de verdad y la envió a las distintas editoriales, que se la devolvieron sin comentarios. Sólo un editor, Claude Durand, se comportó de otra manera. "Me devolvió el manuscrito acompañado de una carta. Me decía que no me publicaría porque el libro era muy malo. Y me detallaba el porqué lo creía así: los personajes son arquetipos, el estilo manido, la estructura mal concebida. Y me ponía ejemplos de cada una de sus aseveraciones. La carta acababa diciendo que, de todas maneras, creía que yo sería escritor y que si me decidía a escribir otras cosas no dudase en enviárselas. Tardé cinco años en terminar otro libro, esta vez contra el servicio militar".

La literatura de ficción ha tenido para Pennac otra función que la de rescatarle del pozo del fracaso escolar. Recuerda que nunca fue capaz de llevar un diario personal "porque hubiera sido un ejercicio masoquista", pero también que nunca tuvo problemas para inventar, para imaginar. "Y la imaginación me ha servido de lugar de memoria. Es una memoria al revés. En mis historias puedo encontrar lo que me pasaba aquel año". Eso tiene que ver con sus escasas dotes para memorizar. "No pretendo compararme con él, pero me sucede lo que a Michel de Montaigne: no tengo memoria funcional. Él, que era un hombre bien educado y cortés, era incapaz de recordar los nombres de sus sirvientes. Para lograrlo recurría a trucos nemotécnicos, como asociar el apellido con la función que desempeñaban o con el nombre del pueblo donde habían nacido. Montaigne anotaba sus libros y luego no era capaz de recordar lo que significaba aquella anotación, por qué la había hecho. Hubo un momento en que intenté llevar un diario personal pero limitándome a lo factual. Cuando lo releía no recordaba ninguno de los hechos que había anotado. Es la ficción la que me permite recordar. Es un psicoanálisis salvaje".

En Mal de escuela nos explica cómo se reconcilió con la memoria, con el hecho de almacenar conocimientos en el cerebro y también cómo logró hacer partícipes de esa misma reconciliación a sus alumnos. "La memoria no es una cuestión de acumulación sino de comprensión. Cuando estudiaba había que aprenderse un poema de memoria cada semana. Y éramos examinados sobre ese poema. Luego venía otro que permitía olvidar el anterior. ¡En realidad, te pedían que lo olvidases! Al final, cuando llegaba el momento de las pruebas de acceso a la universidad, le sugerían al alumno que utilizase elementos de su cultura personal para construir un discurso. ¿De qué cultura personal podía tratarse en esa lógica cuantitativa y cronológica, en la que a cada semana le correspondía su poema y el olvido del anterior? Con los alumnos decidimos aprender a memorizar una serie de textos: de ensayo, poemas, chistes, pasajes de novelas. Podía valer un aforismo de Woody Allen o una reflexión de Montesquieu. Lo importante era haber comprendido el texto, haber logrado amarlo. En vez de someterlo a esos análisis de forense que acaban con cualquier deseo -¿quién quiere hacer el amor con un cadáver?-, se trataba de hacer propio el texto, de darse cuenta de hasta qué punto aquello nos concernía. Hablar de bovarismo como concepto puede parecer abstruso, pero no lo es cuando recuerdas el pasaje de Emma Bovary mirando por la ventana. A final de curso nos acordábamos de todos, de los aprendidos las primeras semanas y de los que habían llegado más tarde. No hay nada más emocionante que ver cómo un chaval descubre que la memoria no es cuestión de acumulación".

La lógica de Pennac tiene mucho que ver con la sensatez. Él está convencido de que las dificultades gramaticales se resuelven gracias a la gramática, que las faltas de ortografía desaparecen haciendo ejercicios de ortografía, que el pavor ante los libros se arregla leyendo y que la incapacidad para comprender exige una inmersión en el texto. Él, el niño para el que las matemáticas eran un idioma incomprensible, dice haberse encontrado un alma gemela en la persona de Stella Baruk, autora de un fenomenal diccionario de matemáticas (Dictionnaire des mathématiques élémentaires, Seuil). "En dos o tres días logra que críos que estaban reñidos con las matemáticas comprendan su lenguaje. A partir de ahí, de la comprensión de lo que les hablan, todo cambia. Es una mujer prodigiosa".

No le gusta hablar de la crisis de la enseñanza. No se trata de negar los problemas pero sí de evitar las generalizaciones. "Todo puede resumirse en esa frase mil veces repetida que afirma que el alumno carece de bases sólidas. ¡Es lo mismo que decir que la culpa no es mía! El profesor de primaria se queja de la guardería y de que los padres no educan a los hijos, pero el de secundaria cree que el de primaria no ha hecho bien su trabajo. Cuando aprueban por fin el bachillerato siguen sin tener buenos cimientos y los catedráticos de universidad se quejan de cómo les llegan los alumnos a las aulas. Los padres creen que la culpa es de los profesores, éstos arremeten contra el ministerio, que se queja del Mayo del 68 o de lo que haga falta. ¡La culpa siempre es de los otros! Es un proceso de chivoexpiación global que impide hablar de nada y sobre todo intentar arreglar algo". Mientras habla, despacio, buscando cada vez la palabra adecuada, sin levantar la voz pero riéndose a menudo, Pennac no puede dejar de referirse al proceso de un profesor castigado con 500 euros de multa por haber abofeteado a un alumno que le insultó gravemente: "¿Usted cree que en un país de 62 millones de habitantes el tema de la bofetada merece la portada de un periódico? La dramatización sistemática de los conflictos también contamina la escuela".

Lamenta que gente como el filósofo Alain Finkielkraut, cuando hablan de la escuela, pierdan la razón. "Estoy de acuerdo en casi todo lo que dice. Sus programas de radio son, muy a menudo, espléndidos, pero Finkielkraut tiene miedo, teme que la lengua francesa que él maneja con tanta precisión sea destruida por esos hijos de emigrantes que se expresan de manera aproximativa, en un argot lleno de interjecciones y guturalidades. Recuerdo a los pequeños calabreses con los que jugaba de niño. ¡Cuando era la hora de reclamar la merienda, de pronto, abandonaban su idiolecto! El argot de las barriadas es el lenguaje que hablan los pobres para hacerles creer a los ricos que les esconden algo. ¡Pero no tienen nada que esconder, como no sean pequeños negocios miserables y una enorme desesperación!". Ese miedo lo alimenta el poder, la prensa, la sociedad toda. Es importante tener culpables y en la escuela todos los escalafones encuentran su culpable: el otro.

"En cualquier caso, cuando se habla de violencia en la escuela no hay que olvidar que la escuela es, per se, el lugar de todas las violencias. Es el lugar donde se entrechocan el conocimiento y la ignorancia. Enseñar es violento, es violentar al otro. ¡Todo acto iniciático es violento!", concluye sin dejar de creer en que la violencia que el saber le aplica a la ignorancia está justificada y que el aprendizaje es una forma de canalización de la violencia. Los cancres, escudados en su caparazón de nulidades, puede que sufran esa violencia más que cualquier otro tipo de alumno. "El cancre, como todos los demás, cuando tiene que responder a una pregunta, puede elegir entre una respuesta correcta, otra equivocada o la absurda. Acostumbra a elegir la absurda. Cuando sucede esto el profesor no puede calificarle, decirle que su respuesta es errónea porque no lo es: es absurda, que es otra cosa. El cancre responde lo primero que le pasa por la cabeza porque aún no ha salido de la lógica infantil que hace que el niño crea que cuando el profesor pregunta es porque necesita una respuesta. El cancre responde para que le dejen tranquilo, para que quede claro que él, el cretino, el idiota, cumple con las reglas del juego y contesta aunque sea un absurdo".

No se considera pesimista porque cree "en la posibilidad de la transmisión". Dejó la enseñanza cuando la literatura le permitió ganarse la vida. "Soy un escritor que ha llegado un poco tarde a la notoriedad. Todo lo hago despacio. El éxito me llegó a los cuarenta años". De su serie con el señor Malaussène como protagonista, con el barrio de Belville como el otro gran protagonista, se han vendido centenares de miles de ejemplares. De Mal de escuela, más de 700.000. Su madre centenaria aún no acaba de creerse que aquel retoño tan poco dotado para los estudios haya sido un buen profesor y hoy un escritor de éxito, y piensa que todo es fruto de un equívoco que no puede durar. Él evoca en su libro ese escepticismo materno o el orgullo con que el padre ponía en las cartas que le escribía, junto al nombre y apellido, el título de "profesor". Y recuerda al mismo tiempo su incomprensión ante alumnos irreductibles. "Un chaval terrible. Cuando le vi pensé que acabaría en las páginas de sucesos. Había en él una violencia fría, tremenda, que no necesitaba ni tan sólo un enfado para manifestarse. Un día detuve a tiempo su puño cuando estaba a punto de estamparlo en la cara de una chica. La directora del centro me llamó para advertirme de que el chico, en su casa, pegaba a su padre. Y mientras lo hacía, la madre rezaba. Había sido adoptado y el padre, para hacerse obedecer, le pegaba. Cuando él cumplió los 14 la situación se invirtió. Se fue de la escuela. Dos o tres años después me paró en la calle. Repartía pizzas. Fuimos a tomar un refresco. Parecía equilibrado".

Entre las satisfacciones inesperadas del autor Pennac está la acogida que mereció Como una novela (Anagrama), un ensayo sobre la naturaleza de la lectura, sobre el placer que proporciona y cómo éste no puede ser obligatorio. "Cada curso me encontraba con algún alumno que me preguntaba, el primer día de clase, si iba a ser obligatorio leer. Cuando te preguntan eso te están diciendo otra cosa: no se trata de que no les guste leer, lo que no les gusta es que a continuación les preguntes, que les pongas en evidencia en clase, aparecer ante los ojos de los demás y los propios como un imbécil. ¡Todo eso no tiene nada que ver con la lectura! ¡Las preguntas no son la lectura! Desde hace décadas esa situación viene repitiéndose y el Ministerio de Educación Nacional persiste en una técnica que se ha revelado nefasta, al menos para un porcentaje importante de alumnos. Yo les leía en clase fragmentos, les acostumbraba a descubrir la magia del sentido. Al final me pedían los libros para poder acabarlos, para saber cómo terminaba lo que yo les había comenzado". Pero si la idea general es buena para todos, la receta necesita de fórmulas de aplicaciones personalizadas. Los chavales no llegan a la escuela en igualdad de condiciones. Por eso Pennac recuerda su caso y el de otros muchos que le hicieron ser feliz como profesor. Que aún hoy hacen que vaya a menudo a los institutos y colegios para hablar con los alumnos. "Lo mejor es que muchos de ellos, que hablan un francés lleno de tacos, me reprochan que en mis novelas también los haya. ¡Para ellos la literatura, la letra impresa, es sagrada y no merece ser contaminada por vulgaridades!".

Mal de escuela. Daniel Pennac. Traducción de Manuel Serrat Crespo. Mondadori. Barcelona, 2008. 256 páginas. 20,90 euros. El libro se venderá a partir del próximo viernes.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.