La torre morada

Allí donde antes fue hogar para dos caballos, dos vacas con sus becerros, media docena de cerdos y una docena de gallinas, está la entrañable biblioteca de la torre morada en espera de que se establezca una Fundación Luis González y González

Hubo un junio y muchos en que la larga y serpentina carretera solitaria me llevaba al nido en San José de Gracia, Michoacán. Allí me recibían Don Luis y Doña Armida cada tarde de ese junio y casi todos los meses de muchos años, a veces con seis o solo dos de sus hijos, una fila de gatos y Evelia revoloteando en una cocina de tan antigua que parecía lugar de cocción de platos pretéritos. Mi Maestro con mayúscula saludaba siempre con “¿Qué novedades nuevas?”, y se quedaba serio cuando empezaba por depositar en la peluquería de palabras de su esposa Doña Armida los cuentos y antojos de novelas que amablemente me editaba la mujer del Inmenso Historiador que procuraba alejarme de toda ficción… “a menos de que sus novelas pudieran hacerle buen honor al Quijote y sus cuentos corran en parejas con los de Chesterton o Borges, por ejemplo”.

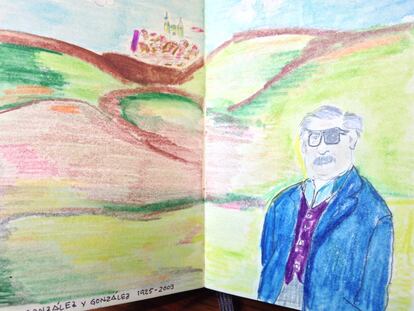

Para Don Luis González y González, padre de la microhistoria, apóstol de todo lo universal contenido en lo minúsculo, fuera del oficio de historiar y todos sus gajes uno solo cosechaba mentiras y mentiritas jugándole a la ficción. De allí que cuando publiqué mi primer libro de cuentos se quedó en manos de Doña Armida y mi primera novela pasó directamente a un estante en la infinita biblioteca que se habían mandado construir en el antiguo huerto de una vieja casona decimonónica, rodeada de no más de unos pocos miles de habitantes rancheros en una discreta y entrañable villa de casas blancas con tejados color ladrillo. En medio de un pueblo que parecía pintado al óleo y a lo lejos, mi Maestro Don Luis levantó una utopía de setenta mil volúmenes coronada con quién sabe cuántos metros de limpios estantes de madera clara, corredores de pilares de madera oscura abrazados por bases de cantera equilátera… y la fila de gatos que empezó a formar la Cúcara y la Mácara, hasta completar el verso felino: Cúcara-Mácara-Títere y Fue (un minino chiquito que recuerdo gris); luego vinieron Yo No y Fui, otro Fue (gris con blanco), Teté de tres colores y los gatitos gemelos Pégale-Pégale hasta completar la dinastía al paso de los años con Ella Merita y el último Fue (negro con pintas blancas).

La biblioteca de la torre morada queda en espera de que se establezca una Fundación Luis González y González que le prometí a mi hermana mayor —Armida González de la Vara— cada vez que la abrazaba año con año en la Feria Internacional de Guadalajara o en cuanto una lotería me conceda comprar la casona entera y viajar a ese pasado para fincarme un futuro porque en ninguna otra biblioteca he leído más libros y libelos que en ese paraíso, donde finqué ya para siempre el necio afán de mis horarios que escriben, dibujan y leen hasta más o menos las cinco de la mañana de todos los días, sabiendo que mi Maestro Don Luis empezaba su jornada a las 4 de la mañana, hora de la ordeña… y desayunamos juntos hacia las 10.00 una vez que mi Maestro había cultivado “la crema del día” con su estilográfica (a la manera de Alfonso Reyes) y yo despertaba resucitado luego de cinco o seis buenas horas de sueño reparador.

Esa biblioteca mágica se halla intacta: en donde antes hubo un duraznero, aguacate, níspero, limonero, piñón, chabacano, maguey, nopal, higuera, granado y una palma, han construido una biblioteca de ensueño, coronada por una alta torre de color morado que parece ser minarete del pueblo o vigía de tantos silencios. Allí donde antes fue troje y hogar para dos caballos, dos vacas con sus becerros, media docena de cerdos y una docena de gallinas, está la entrañable biblioteca donde he leído todas las páginas de un libro de arena que escribió un ciego vidente, enormes minucias de un sabio inglés y no pocos versos de un caballero que también habitó una torre. Aquí revisaba los borradores de mis primeros párrafos y recibí el prólogo a mi primer libro. Aquí vio mi Santi por primera vez las estrellas y Bastián fincó sus amores cerdos, y ambos descubrieron su pasión por los caballos. Aquí empecé a hacerme escritor y aprendí a sentirme historiador. Aquí leí y viví cada página del Oficio de historiar mediante conversaciones entre estantes alineados con libros de todos los colores y encuadernaciones, caminatas hasta donde alcanzaba el ánimo y largas sobremesas donde parecía no transcurrir el tiempo del mundo.

El ritual que más intento recrear ahora que mi Maestro se ha ido supuestamente de este mundo es pardear el mediodía anunciándole que traigo o tengo una idea. No sin sorpresa, D. Luis preguntaba si la mentada idea daba para aperitivo o si creía yo que se podía elongar como para caminarla… en cuyo caso, me tomaba del brazo y andábamos por calles empedradas alineadas con breves arbolitos de laurel (hoy llamados Ficus) y atravesábamos el noble pueblo de San José de Gracia hasta las faldas del cerro de Larios (rebautizado Luvina por Juan Rulfo en otro cuento magistral).

De ida al cerro me dejaba hablar y hubo más de cuatro o siete ocasiones en que casi coronamos la caminata hasta una nube, pero de vuelta hablaba él y me corregía con dulzura y me guiaba con sabias palabras y silencios y me orientaba hasta en los laberintos más personales y por eso fue mi director de tesis y no solo Magister Vital y Faro Peripatético y padrino de bodas y abuelo putativo de mis hijos que lo abrazaban como abuelo pirata cuando un cáncer le quitó el ojo izquierdo y por eso volvíamos a la casona llenos de bibliografías compartidas y una lista interminable de autores y títulos y caminos por andar… y todo esto lo intento poner aquí en tinta porque lo extraño y no pasa un solo día sin que piense en él y en otros pocos maestros que me aliviaban el desasosiego y ayudaban a entender tanto enrevesado sinsentido y tanta canija distancia y tanto enigma rodeado de misterios y mentiras y sueño que voy camino de un cerro para otear desde arriba a un puñado efervescente de fantasmas que me ayudaron a escribir habiéndome enseñado a leer, y los que me editaron y los que me publicaron y los que reunidos incluso como vapor de nubes siguen siendo sólidos referentes para sobrellevar todo el tumulto ensordecedor y cansino de este mundo tan enredado.

P.S. Al volver de su funeral, a pesar de llevar los ojos anegados en agua salada, fui directamente a la biblioteca de la Torre Morada. En el escritorio un papelito cuadrado y amarillo rezaba en tinta ya eterna “Hablar con Jorge” … y en el estante donde se habían ido alineando frutos compartidos halle mi primera novela subrayada por mi Don Luis y el primer librito de cuentos con pétalos morados de bugambilia que dejó Doña Armida como marcapáginas. Les di las gracias en voz alta de llanto… y por allá en un rincón se espantó un gato.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.