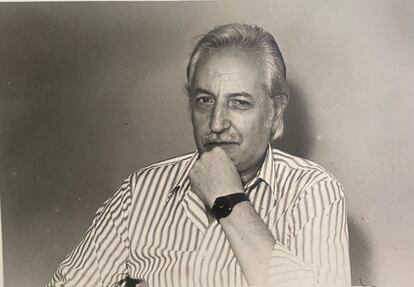

Vicente Muñiz, el embajador mexicano que dio asilo a 400 personas durante la dictadura en Uruguay

El diplomático abrió las puertas de su residencia para todo aquel que llegara temiendo por su vida. A 50 años del Golpe de Estado en el país sudamericano, su legado vive en la memoria de todos aquellos a quienes ayudó a salir al exilio

Don Vicente Muñiz Arroyo, embajador de México en Uruguay de 1974 a 1977, tenía un mensaje con el que instruía a su personal: “Primero se otorga la protección a quien viene a pedir asilo, después se averigua si hay que otorgarla o no”. Advertía la situación que se estaba dando en el país sudamericano, y sabía que no había tiempo para burocracias diplomáticas. El golpe de Estado del 27 de junio de 1973 y la subsecuente imposición de una dictadura habían traído a la nación una ola de persecuciones, encarcelamientos, torturas y desapariciones forzadas de cientos de opositores al régimen de Juan María Bordaberry. Durante los tres años que estuvo al mando de la Embajada, Muñiz Arroyo hospedó en su casa alrededor de 400 personas que acudieron al consulado temiendo por sus vidas. También tramitó los salvoconductos para que pudieran salir del país y organizó los vuelos que llevaron a cientos de exiliados a territorio mexicano.

Su casa de la infancia, en el pueblo de Churintzio, en el Estado mexicano de Michoacán, siempre tenía las puertas abiertas; se compartía comida y cama con quien lo necesitara. Tras titularse como economista en la Universidad Nacional Autónoma de México, Muñiz Arroyo llegó a Montevideo en 1965 como representante de México en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Fue en este cargo que el michoacano tejió los primeros acuerdos comerciales entre las dos naciones. En 1974 la Secretaría de Relaciones Exteriores lo designó embajador en Uruguay. Coincidía con el inicio de los años más represivos en la historia de Uruguay; de una dictadura que llevó a cerca del 10% de la población a salir del país.

La represión hacia las guerrillas y a grupos opositores que comenzaron a surgir en el cono sur en respuesta a la imposición de medidas que respondían a la política de seguridad nacional -a menudo dictada desde la Casa Blanca- fue una de las razones por las que la situación terminó por explotar en el país con un golpe de Estado. Solo dos años después, en noviembre de 1975, Uruguay formaría parte oficialmente del Plan Cóndor, la asociación de los militares de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay para “colaborar” conjuntamente en la persecución, desaparición y tortura de su principal enemigo: los comunistas. La tortura física y psicológica y el terrorismo de Estado se legalizaron en Uruguay. El presidente Bordaberry se enfrentaba a una situación cada vez más tensa ante las acciones de varios grupos opositores y sobre todo de la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, un grupo armado fundado en 1963 cuyo objetivo era “transformar la sociedad a través de la lucha armada”. El país estaba bajo la atenta y vigilante mirada del Gobierno de Estados Unidos, temeroso de que el eco del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, detonara una oleada de desorden público que afectara sus intereses políticos y económicos en la región.

El miedo reinaba entre la población uruguaya. La policía y el Ejército patrullaban las calles permanentemente. Clara Emilia Puchet, profesora y bióloga originaria de la ciudad de Durazno, fue una de las 400 personas que recibieron el cobijo del embajador Muñiz Arroyo. Tenía 16 años cuando ocurrió el golpe. “Fue una época aterradora para el país. Podían a uno detenerlo por cualquier motivo. Ser joven y estudiante era una cosa terrible según los estándares del régimen”, recuerda Puchet en entrevista con EL PAÍS. Su padre, el periodista Carlos Puchet, fue el primer asilado en la Embajada mexicana. En octubre de 1975 hicieron un operativo en su casa. Carlos no estaba, pero sí su esposa, Emilia Anyul, y sus dos hijas, Clara y Ana. La vivienda estuvo tomada por militares durante tres días. “Hay visita”, alcanzó a decirle Emilia a su esposo en una llamada telefónica. Esa era la clave para notificarle que las autoridades estaban en la casa. El periodista permaneció escondido en la vivienda del embajador durante más de un mes.

Emilia, Clara y Ana recibieron un citatorio de Muñiz Arroyo en noviembre de 1975. Su padre se iba a México, y era momento de despedirse. Para sorpresa de las tres mujeres, el embajador les dijo que ellas también tendrían que salir al exilio ya que su vida corría peligro en Uruguay. En un principio, Emilia consideró que eso no sería necesario; que habiendo salido su esposo iban a poder tener una vida relativamente estable. “La represión no hizo más que agudizarse. Después de que mi padre se fue a México, a mi hermana la secuestraron y torturaron, y una vez que mi madre logró sacarla, nos fuimos de nuestra casa. Nos estuvimos moviendo de lugar en lugar, tratando de ser lo menos localizables posible, pero mientras estábamos en una playa llamada Piriápolis, llegó personal de la Embajada a avisarnos que tenían información de que el Ejército venía tras nosotras y que teníamos que asilarnos inmediatamente en la Embajada”, recuerda Clara Puchet. No traían más que un bolso con las pertenencias que uno lleva a un día de playa, y con eso se dirigieron a la residencia del Embajador, en la Rambla de Montevideo. Permanecieron en esa casa durante 65 días.

El arribo a la Embajada

Don Vicente Muñiz Arroyo se encargó de rastrear a algunos de los perseguidos por el régimen y ofrecerles cobijo en su vivienda. Sin embargo, la mayoría de las personas que se asilaron ahí, lo hicieron pidiendo auxilio a la Embajada. José Luis Blasina, de 87 años y originario de Montevideo, era un sindicalista afiliado al Partido Socialista uruguayo cuando ocurrió el golpe de Estado. Ese mismo día fue detenido y trasladado a una prisión municipal. Permaneció dos meses tras las rejas. Con el recrudecimiento de la represión en el país, en septiembre de 1976 Blasina se vio obligado a dejar a su esposa y tres hijos y buscar refugio en el consulado mexicano. Así lo recuerda en una entrevista con este periódico: “Sentía que me pisaban los talones. Tuve que correr a la Embajada, que sabía era la única representación que estaba recibiendo personas. El edificio, en el centro de la ciudad, estaba cercado por militares y policías. No sé cómo lo crucé, fue en un impulso de flaqueza”, cuenta Blasina.

El embajador se encargaba, junto con su chofer, de trasladar a su vivienda a todos los que llegaban al consulado. Se movían en un vehículo diplomático, que ofrecía garantías de seguridad a los ocupantes. El día que Blasina viajó junto con otros tres asilados a la casa del diplomático, recuerda que la entrada de la residencia oficial estaba bloqueada por un grupo de militares. Los soldados ordenaron al chofer que detuviera el automóvil. “Acelere”, ordenó Muñiz Arroyo, y los soldados tuvieron que saltar para evitar ser embestidos. Los cuatro asilados lograron llegar sanos y salvos al que sería su hogar durante los próximos meses.

En los momentos de mayor ocupación, la residencia oficial del embajador llegó a estar habitada por hasta 200 personas. Silvia Dutrénit, una historiadora originaria de Montevideo y afincada en México desde 1976, ha dedicado numerosos trabajos a contar la historia de Muñiz Arroyo y de quienes fueron auxiliados en su vivienda. Ella no estuvo asilada en esta casa; Dutrénit salió al exilio atravesando fronteras. Ella y parte de su familia llegaron a México gracias a una iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). La historiadora explica que no existe un registro exacto de cuántos uruguayos se asilaron en México, ya que no todos realizaron un trámite diplomático para entrar al país. Sin embargo, algo que Dutrénit tiene claro, es que la característica del exilio uruguayo en México fue el asilo diplomático en la Embajada en Montevideo. El 95% de los uruguayos que obtuvieron este tipo de asilo, pasaron por el refugio de la casa de Muñiz Arroyo.

Dutrénit explica que fueron muy pocas las Embajadas que abrieron sus puertas a personas cuyas vidas peligraban durante la dictadura en Uruguay, y las que lo hicieron, como la de Colombia o Venezuela, recibieron a un número muy escaso de protegidos. “Sin embargo, Muñiz Arroyo trabajaba de una manera diferente. Él recibía a todo el que llegara. No esperaba a que le entregaran una carta solicitando asilo. Esa sensibilidad era una de sus características, y otra fue su inmensa generosidad y valentía”, cuenta la historiadora, que en 2010 dirigió junto a los académicos Ana Buriano y Carlos Hernández el documental Más allá del reglamento, sobre la vida del diplomático y las vivencias de algunas de las personas que se asilaron en su casa.

José Carlos Fazio Varela nació en 1948 en Montevideo. Tenía 24 años cuando salió de Uruguay, una noche después de que los militares lo retuvieran durante unas horas sin conseguir acusarlo de nada en específico. Como Dutrénit, buscó la ayuda de Acnur, una vez que estuvo en territorio argentino, a donde llegó solo una noche después de su arresto. En Argentina, vivió la muerte de Juan Domingo Perón, en 1974, y el inminente golpe de Estado de Jorge Rafael Videla. Para ese momento, era imposible permanecer ahí si quería seguir vivo. Fazio llegó finalmente a México el 6 de agosto de 1976, en calidad de refugiado perseguido por la dictadura; fue cobijado por una colonia de exiliados uruguayos y por las gestiones del consulado mexicano en Argentina y del embajador Muñiz, de quien luego escribiría: “Como embajador de México en Uruguay brindó asilo a muchos perseguidos, y fue uno de los diplomáticos que como Gonzalo Martínez Corbalá en Chile y en otros tiempos Luis I. Rodríguez, Gilberto Bosques e Isidro Fabela, actualizaron el credo de la cultura mexicana que ve en la libertad la más valiosa de las posesiones y el principal de los valores”.

Cotidianidad en la adversidad

Cuando Clara Puchet llegó a la residencia del embajador junto a su madre y su hermana, había otras 30 personas escondidas en la casa. En los 65 que permanecieron ahí, el número se elevó a más de 100. No solo había uruguayos, también llegaban exiliados de otros países de la región como Paraguay y Brasil. Muñiz Arroyo tuvo que ir cediendo los espacios de su vivienda para poder recibir a más personas. Su habitación, el comedor y todas las estancias se convirtieron en dormitorios para asilados. Por las noches, decenas de colchonetas cubrían los pisos, y por los días, se recogían para poder reacomodar los muebles y utilizar los espacios. Se crearon cuadrillas para limpiar, cocinar o aportar cualquier conocimiento que se tuviera y pudiera ser compartido con los demás. Clara y su hermana, por ejemplo, ofrecían clases de francés. Su madre se encargó de crear y dirigir un colegio provisional para los niños que habitaban la casa. También había quienes daban clases de pintura, de música, de historia y de computación. Se intentaba lograr una cotidianidad dentro de la adversidad del asilo diplomático.

Vicente Muñiz lo ofreció todo a los asilados. El secretario de la Embajada de 1973 a 1976, Gustavo Maza, recuerda en un momento del documental Más allá del reglamento cómo el diplomático fue cediendo espacios y pertenencias para hacer más llevadero el día a día de sus huéspedes: “Su casa, sus vajillas, sus discos, su ropa, su cama, sus sábanas, todo, se quedó sin nada, porque lo ofrecía a los asilados”, cuenta Maza, quien añade que Muñiz Arroyo nunca rindió cuentas mensuales a México. Él se encargaba de pagarlo todo.

Nadie podía salir. La casa estaba permanentemente vigilada. Existía un miedo permanente de que cualquiera entrara a la casa y sacara a sus residentes. José Luis Blasina recuerda que los momentos difíciles que cada uno de los asilados pasaba se hacían más llevaderos gracias a los gestos de solidaridad del diplomático. “La casa era muy grande, pero cuando yo estuve ahí éramos alrededor de 200 personas. No era fácil de sobrellevar, pero entre todos se logró una magnífica convivencia,” rememora. Cualquier oportunidad de festejo no pasaba desapercibida por Muñiz Arroyo. Siempre que un niño cumplía años, el embajador le organizaba una fiesta con globos, pastel y algún regalo, al igual que el Día de Reyes, en el que se encargaba de conseguirle algún presente a todos los menores.

Cada que el Gobierno militar entregaba un salvoconducto para que alguno de los asilados saliera del país, Muñiz Arroyo preparaba una despedida. “Sonaba música mexicana y se bebía alguna copa,” cuenta Blasina. El embajador daba siempre algún regalo de despedida para los que estaban a punto de emprender el viaje a México. También los acompañaba al aeropuerto y subía al avión junto con quienes habían sido sus huéspedes para verificar que no tuvieran ningún problema a bordo.

Los exiliados llegaban en grupos a Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación los recibía, los entrevistaba y los alojaba en alguno de los hoteles dispuestos como viviendas temporales. Clara Puchet recuerda la impresión que sintió el día de su arribo a la capital mexicana: “Llegamos el 26 de marzo de 1976. Me pareció que era una ciudad muy colorida y enorme, especialmente para alguien que viene de Montevideo. En Ciudad de México hay un mundo de gente. En la vida habíamos visto la cantidad de personas que se juntan en las calles de esta ciudad. En Uruguay, esos tumultos solo se daban en las manifestaciones”, explica Puchet.

Don Vicente Muñiz fue retirado como embajador en 1977. José López Portillo, quien había asumido la Presidencia de México un año antes, asignó el puesto al coronel Rafael Cervantes Acuña. A partir de entonces se acabó el asilo diplomático en esta dependencia. Silvia Dutrénit explica que este y otros nombramientos fueron una disposición para terminar con la política de puertas abiertas de las embajadas mexicanas en Sudamérica.

La dictadura en Uruguay se prolongó hasta el 1 de marzo de 1985 con la recuperación de la democracia. Miles de exiliados pudieron regresar a casa, como ocurrió con Blasina y parte de su familia. O con Carlos Fazio, quien se presentó como corresponsal de Proceso, por petición del periodista Julio Scherer y a donde acudió una vez que escuchó por la radio el anuncio del presidente Julio Maria Sanguinetti de la ley de amnistía que dejó libres a 200 presos políticos. Sin embargo, muchos otros optaron por seguir con sus vidas en los países que los acogieron, como ocurrió con la familia Puchet y la Dutrénit, que permanecen en México.

Muñiz Arroyo pudo regresar a Uruguay en 1987, ahora como representante de México en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI, predecesora de la ALALC). Vivió en este país hasta su muerte el 23 de agosto de 1992. Hay en La Rambla de Montevideo, frente a la Plaza de la Armada, un monolito en su honor. Tiene una placa en la que se puede leer: “Don Vicente Muñiz Arroyo, defendió la democracia y aplicó de manera irrestricta el derecho de asilo que garantizó la libertad y salvó vidas de perseguidos por la dictadura”.

Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.