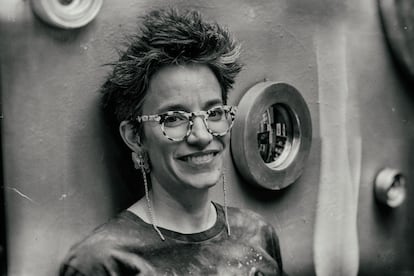

Gabriela Jauregui: “Este libro no tendría que haberlo escrito, pero ¿de qué más vamos a hablar?”

Resguardadas en madrigueras, un grupo de archivistas del futuro recupera la memoria del asesinato de una joven en ‘Feral’, la primera novela de la autora mexicana

Bajo tierra, en madrigueras, un grupo de archivistas del futuro revisa los documentos que relatan la muerte de Eugenia, una joven arqueóloga que fue asesinada en un pasado lejano que se parece mucho a este presente. “Empezaron por silenciarnos y luego quisieron borrarnos. Ni tan poco a poco. Documentamos que en las paredes se contaban cuántas mujeres morían al día (...) Eugenia y más tarde sus amigas. Pero quedamos algunas. Y acá escribimos a cuatro patas”, se oye decir a las archivistas en Feral (Sexto piso, 2022), la primera novela de la escritora mexicana Gabriela Jauregui (Ciudad de México, 44 años). Las archivistas, como “perras, coyotas, lobas grises”, resisten en cuevas subterráneas “mientras arriba todo arde” en la capital. “Nuestro archivo, que es suyo también, es una herida y un antídoto posible”, dicen.

El relato está entramado por distintas voces en forma de prosa, de poesía, de carta, de documento que narran el duelo que atraviesan tres amigas, Diana, Saratoga y Yunuen, mientras intentan esclarecer quién mató a su amiga y por qué. “Tres mujeres jóvenes frente a un hoyo. ¿En qué mundo estaba bien eso?”, se pregunta una de ellas. Jauregui tardó ocho años en escribir la novela porque sentía una “tensión constante” entre la responsabilidad de narrar la violencia sin repetirla y la libertad que le ofrecía la ficción para imaginar otros mundos posibles. Al terminarla, su hermana le regaló la pulsera de metal ancha en forma de serpiente que lleva ahora en la mano derecha, con la que escribe. “Mi gran esperanza sería que la novela se volviera un documento caduco del pasado”, cuenta la escritora a EL PAÍS en una cafetería de la capital, adonde ha venido a presentar su libro antes de regresar a San Mateo Acatitlán, en el Estado de México, donde vive.

Pregunta. ¿Qué significa ese regreso a la animalidad, a las madrigueras, a la vida en manada?

Respuesta. La naturaleza es algo que nos resiste a pesar de todo lo que le hacemos, siempre encuentra formas de resistir. Pienso en las enredaderas que crecen en la ciudad; en las grietas del pavimento salen de pronto flores... Ahí hay una semilla para imaginar un espacio de libertad, y de rehacernos y de reconstruirnos. No es que sea una idealización de la naturaleza, sino algo más punk. O sea, sí es la naturaleza, pero la naturaleza transformada y trastocada.

P. Feral, justo ¿no?

R. Como revelándose ante todo eso que le hemos impuesto.

P. Las archivistas de la novela son como el coro de una tragedia griega, una voz comunal. ¿Por qué creo estos personajes?

R. Tenía muchas ganas de volver a contar la tragedia de Ifigenia y de contarla en una voz comunal, colectiva. En mis primeros borradores, según yo, las amigas eran ese coro. Pero no funcionaba. Y de repente pensé en estas archivistas del futuro, que son una especie de coro que irrumpe desde la madriguera. Esas archivistas eran mis preocupaciones interiores que iban más allá del relato estrictamente. Fue a través de ellas que las pude ir plasmando: ¿por qué hacemos esto? ¿por qué estamos dando testimonio? ¿por qué escribir esta novela misma? ¿por qué importa que nos acordemos de que estas cosas pasan?

P. ¿Qué es ese archivo que están dejando? ¿Es un deseo? ¿Es una promesa? ¿Es una responsabilidad? ¿Un recuerdo? ¿Solo un registro?

R. Creo que es un poco todas esas cosas. Una gran responsabilidad, pero también es una promesa. El archivo es también ese espacio de buscar orden dentro de la confusión. Es un espacio liminal, es algo que está medio vivo y medio muerto; sirve y no sirve. En el peor de los casos el archivo también ha sido un espacio de imposición y autoridad, pero también se puede invadir y corroer. Es todo eso para mí. Todas esas palabras. En simultáneo y contradictoriamente.

P. ¿La novela también es parte de un registro en ese sentido?

R. Mi gran esperanza sería que la novela se volviera un documento caduco del pasado. Que algún día las personas del futuro digan: “Qué cosa tan terrible ese mundo, pero qué bueno que ya no estamos ahí”. Creo que hay muchas personas haciendo esa labor [de registro]. Muchas de ellas son periodistas que se están dando a la tarea de dar testimonio de estas cosas aunque les cueste la vida, literal. Pero también escritores, artistas... Uno de los destellos de luz dentro del dolor presente es poder guardar esas historias para empezar a hacer memoria desde otro lugar, no solo desde el horror.

P. Feral es su primera novela después de otros trabajos como editora, poeta, ensayista y narradora. Le llevó ocho años escribirla. ¿De dónde nace?

R. Hace ocho años, había pocos libros escritos sobre feminicidios desde México que no fueran o muy académicos o escritos por varones, ya sea 2666 [de Roberto Bolaño] o Huesos en el desierto [de Sergio González Rodríguez]. Estaba también el libro de Selva Almada, pero en Argentina [Chicas muertas]. Estaba todo el trabajo de Marcela Lagarde, Rita Segato... Yo decía: “Estaría bien poder trasladar estos lutos míos a una novela sobre feminicidios”. Y ahí empezó la aventura de ocho años.

P. ¿Fue parte de un proceso de duelo?

R. Según yo, iba a ser casi que terapia. Pero fue más doloroso. Al final, es una forma de agradecimiento para todas las personas ahí afuera arriesgando su vida para dar fe, para dar testimonio, para ir y pedir que cambien las cosas, para ir y buscar a las muertas, los muertos, los desaparecidos.

P. ¿Por qué abordarlo desde la literatura?

R. Justamente tardé tanto porque había una tensión constante entre una sensación de responsabilidad y de libertad. En el periodismo, tienes que ser absolutamente fidedigna. Pero la ficción nos regala la oportunidad de imaginar otras cosas. [Quería] encontrar el equilibrio. Sabemos muy bien que hay ficción que toma cosas muy importantes y las usa como pretexto. Y esto no es un pretexto para mí. Creo que como mujeres que vivimos aquí nos atraviesa el cuerpo de manera real, dolorosa y cotidiana. No sabes cuántas noches dije: “No, yo no tengo derecho a contar esto. Cristina Rivera Garza tiene derecho a contar esto”. Y de pronto pensar que quizás sí [podía contarlo], pero de otro lado. Ese fue mi jaloneo interno: “¿Tengo derecho a contar esta historia? ¿De quién es? ¿Podemos contarlas? Y si sí, ¿cuál es nuestra responsabilidad?”.

P. ¿Qué la convenció?

R. Estamos atravesando un momento bien triste, bien particular, es una especie de guerra la que estamos viviendo. Puede ser mi forma de agradecer las labores que hacen estas personas y también mi contribución a hacer memoria. También era un esfuerzo por imaginar otros futuros posibles, porque si estamos todo el tiempo con el problema tan terrible y el dolor tan enorme y la rabia tan intensa frente a nosotras cuesta mucho sacar el cuellito y poder decir: “Ahí está el horizonte. Va, avancemos hacia allá”.

P. “Tres mujeres jóvenes frente a un hoyo. ¿En qué mundo estaba bien eso?”, se pregunta una de las protagonistas en el entierro de su amiga. ¿Qué cree usted? ¿En qué mundo eso está bien?

R. Este libro yo no tendría que haberlo escrito. Podría haber escrito tantas otras cosas, pero aquí estamos. Yo abro mi teléfono y en mis chats de amigas y colectivas casi a diario me llega una alerta de desaparición, una ficha, o alguien que nos dice: “Alguien conocerá una abogada porque a mi amiga la violaron”. Todos los días. ¿De qué más vamos a hablar? Esto nos está atravesando la vida, la mente, el corazón, los cuerpos. Es triste y agotador. No deberíamos estar frente a ese hoyo, literal y figurado, ninguna de nosotras y ahí estamos. Pues al menos contarlo.

P. Una de las protagonistas recuerda que a los 13 años se subió a un taxi para repartir unas muñecas en los colegios. “Todavía se podía subir a un taxi una niña de 13 y regresar a su casa”, dice. ¿Cómo ha visto cambiar México usted?

R. Yo tuve una adolescencia muy diferente a la que tienen las adolescentes hoy, aunque no estaba libre de violencia. Yo sí que me escapaba de casa de mis papás y me iba a unos raves en la periferia, en galpones, lejísimos. Íbamos en el coche del amigo, de la amiga, del amigo, y luego regresaba yo sola en taxi. Nunca jamás tuve un problema en ese ámbito en particular. Regresaba feliz y drogada o lo que fuera a las cinco de la mañana. La violencia existía y la violencia machista, pero no estaba en la calle. Yo creo que ahorita es muy posible que a la quinta vez de echarme una de esas aventurillas no hubiera regresado a mi casa. Es horrible decirlo. Pienso en mis hijas y pienso en su adolescencia y no sé qué va a pasar.

P. ¿Qué edad tienen?

R. Nueve y cinco. Y no vivimos en la Ciudad de México, pero sí en el Estado de México, donde las cosas están muy intensas, muy terribles. En todo el país. ¿Qué les espera? Yo quisiera que pudieran tener adolescencias divertidas, locas, libres, desobedecer... Ojalá que no se tengan que escapar, que vayan donde quieran. Pienso en otras épocas o en otros países. Claro, en todos lados hay violencia machista. En todos lados, por traer minifalda es posible que te acosen. Pero no es lo mismo que las historias que escuchamos aquí. Definitivamente yo crecí en otro país. Para bien y para mal.

P. Una de las dedicatorias de la novela es para ellas: “Con la esperanza de que algún día esto parezca el documento de un pasado distante. Casi inimaginable”. Todavía en México la impunidad es casi total. ¿Ve algún tipo de esperanza?

R. A veces es difícil ver la esperanza pero creo que todos los días hay personas que están defendiendo la vida, la dignidad, y haciendo cosas para que el planeta entero y el mundo y nuestras vidas no se desmoronen. Creo que hay muchas personas luchando porque la vida sea posible. Con dignidad y desde lugares muy diversos. La vecina que cuida a su vecina y le trae su sopita cuando está enferma es una acción de resistencia en contra de lo que nos diría el mundo, que es: “Tú ve por ti”. El propio sistema quiere promover historias del horror porque el horror genera esa sensación de desesperanza que casi se vuelve cínica. ¿Qué podemos hacer tú y yo en contra de este sistema de muerte? Mejor nos echamos aquí nuestra limonada y listo. Esa es una forma sistémica de hacernos creer que ya no hay esperanza y creo que la hay todo el tiempo. A veces claro que me quiero meter debajo de la cobija y decir “Adiós, mundo cruel”. Pero por todos lados hay acciones de cuidado y de resistencia muy contundentes. Por eso no quería que sea solo la historia del dolor y del luto sino imaginar otras historias.

P. ¿Conversó con familiares y amigas de mujeres desaparecidas o asesinadas para escribir la novela? ¿Acudió a la Fiscalía?

R. He tenido el gran privilegio de ser testigo de lo que hacen madres de víctimas de feminicidio, de conocerlas a algunas y de estar de cerca en su lucha y en la lucha también de otras amigas que han estado exigiendo justicia. Una amiga en particular, María Elena Ríos, que fue atacada con ácido en un intento de feminicidio y que lleva exigiendo justicia. Es un privilegio y un horror tener que ver cómo el sistema mismo revictimiza a mujeres que lo único que quieren es la cosa más básica: justicia. Pienso en Araceli Osorio, Irinea Buendía...

P. ¿Cree que la justicia es una posibilidad en México?

R. No sé qué responderte a eso. Creo que dentro del sistema, que es un sistema injusto, hay personas que quieren hacer una diferencia, que dentro de ese sistema roto luchan porque no esté tan roto. Ahora: toda la estructura del sistema de justicia y penal no está diseñado para impartir justicia. ¿Qué sucede? Que las cárceles están llenas de personas precarizadas, racializadas, muchísimas de ellas inocentes. Y los grandes culpables de crímenes terribles están en su mayoría libres. Confiar en que ese sistema va a crear una situación real de justicia, de reparación de daño, de posibilidad de cambio, de no repetición, que es lo que una esperaría, pues no creo. Aquí es muy burdo cómo el sistema no funciona, pero ese sistema de justicia se parece en muchos lugares.

P. Después de ocho años trabajando en la novela, ¿ya dejó ir la historia?

R. El libro sí, ya lo solté. Pero la historia, que es parte de un contexto más grande, me encantaría poder decir que ahí se quedó y listo, pero nos siguen llegando noticias, alertas, mensajes de otra mujer asesinada, de otra mujer que encuentran en un terreno baldío, etcétera. Esa parte, tristemente, no la suelto.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.