‘Mama Coca’: el libro empastado en hojas de coca que reflexiona sobre la planta

La fotógrafa Nadège Mazars recorre cinco siglos de disputas alrededor de la mata, desde los rituales indígenas y la colonia española hasta la industria global de la Coca-Cola. Muestra el Cauca como un escenario de resistencia

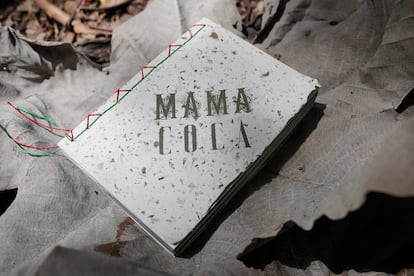

Unos días antes de que Washington descertificara a Colombia en la lucha antidrogas, la fotógrafa Nadège Mazars aterrizó en Nueva York con un equipaje inusual: 22 ejemplares de su libro Mama Coca, de Raya Editorial, encuadernados con hoja de coca, la misma planta ancestral de los pueblos indígenas andinos que sitúa al país en el centro de la disputa internacional. La francesa, que lleva dos décadas recorriendo las regiones más golpeadas por el conflicto armado colombiano con su cámara, presentó su trabajo en la feria Printed Matter, uno de los encuentros de artistas independientes más importantes de Estados Unidos. “Sabíamos el riesgo de que no nos dejaran pasar los libros, pero también sabíamos que era muy relevante desafiar el sistema llevando una planta ancestral que ha sido satanizada”, explica.

Los libros, producidos en Colombia junto a las comunidades indígenas del Cauca, reúnen fotografías, recuentos y relatos de la vida en territorios atravesados por la violencia y el abandono estatal. También son una revisión sobre la lucha antidrogas desde los tiempos en los que nadie conocía la cocaína. Las imágenes, tomadas en cuatro rituales indígenas en homenaje al sol, la luna, las semillas y la vida, reflejan el flagelo de la guerra y la complejidad de territorios como Tierradentro, una zona arqueológica al oriente del departamento en la que han surgido las iniciativas empresariales indígenas con la hoja.

Usar hojas de coca en la portada y la contraportada no fue un gesto decorativo, sino una manera de cuestionar la mirada que reduce la planta a una materia prima del narcotráfico. Sobre el lomo se ve un tejido rojo y verde, los colores de la guardia indígena del departamento. En la feria neoyorquina, el material llamó la atención tanto por su valor estético como por su carga política. “Prohibir un libro es antidemocrático, y prohibir uno que habla sobre coca también lo es. El mensaje que llevamos es que eso sería tan antidemocrático como prohibir la mata misma”.

Mama Coca, el resultado de cinco años de investigación fotográfica, reconstruye la historia de la planta desde tiempos de la colonia española. Participaron también Sergio Valenzuela Escobedo, como curador de imagen, y Santiago Escobar Jaramillo, como diseñador. Inicia con un texto del historiador Damián Augusto Gonzales que lleva al lector a febrero de 1559, cuando dos pueblos del Perú se disputaban los cocales de la localidad de Quivi, en el distrito de Santa Rosa de Quives, en la cuenca del río Chillón. Esa puja, que señala la importancia de la mata en la cultura ancestral andina, es apenas el comienzo de una historia de disputas, violencia, lucha e injusticia. En el siglo XVI, el obispado de Cusco comenzó a cobrar un impuesto sobre la producción de hoja. “Me di cuenta de que desde la colonia ha existido un doble lenguaje de prohibición y de explotación económica”, explica la también doctora en Sociología.

El libro sigue las huellas de la planta en toda la región e incluye la historia de la reivindicación de los pueblos étnicos del Cauca. Sus comunidades, organizadas en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), han convertido la defensa de la hoja de coca en un emblema político y cultural frente a la violencia, la persecución y la estigmatización. En ese departamento del suroccidente del país, sobre la cordillera de Los Andes, se cultivan más de 31.843 hectáreas de la mata, según la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito. Cada año se disputa ser la segunda o tercera región que más concentra sus cultivos para usos ilegales, en el país que produce casi toda la cocaína del mundo.

Allí también hay una presencia de casi todos los diversos grupos armados ilegales de Colombia, un escenario que se convirtió en el eje de la investigación de Mazars. Su primer contacto con el Cauca fue en 2006, durante un encuentro académico sobre drogas en París, donde escuchó al activista David Curtidor hablar de la reivindicación de la coca. Un año más tarde viajó a Colombia y se internó en ese departamento para conocer de cerca Coca Nasa, la primera empresa indígena que trabajó con la planta. El emprendimiento familiar se hizo más visible tras enfrentarse en los tribunales al gigante Coca-Cola, que los demandó por utilizar la palabra “coca” en sus productos, y ganó el pulso legal.

Lejos de los resguardos indígenas andinos, la coca encontró otra vida en el norte global. A finales del siglo XIX, un boticario en Atlanta decidió mezclar extractos de la coca con vino de Burdeos, con semillas de cola africana, con cafeína. Así nació la Coca-Cola, que para la preparación de su fórmula compraba coca al Estado peruano. “Aunque niegan que su bebida siga teniendo la planta, en la investigación encontramos documentos oficiales del Gobierno peruano que muestra que lo siguen vendiendo a la multinacional”, explica Mazars. Estados Unidos, en su política prohibicionista, apenas permite la venta de hoja de coca o sus derivados con permisos previos y siempre y cuando se haga un proceso químico que separe la sustancia útil para la cocaína de la hoja a utilizar.

Sobre las cinco décadas de historia de lucha contra las drogas en general y la cocaína en particular, el libro retoma detalles de la relación con el fútbol. En una imagen, posan tres de las grandes leyendas mundiales. El argentino Diego Armando Maradona y el francés Michel Platini están vestidos en cortos para el partido de despedida del jugador galo, en mayo de 1988. Entre ellos dos, el rey Pelé en traje y corbata. Los tres juntan sus manos sobre la bandera francesa. Platini llevaba el uniforme de la selección de su país, azul y blanco, con detalles rojos. Maradona, verde con blanco, el del equipo Resto del mundo. El dinero recolectado en el partido estaba destinado a la fundación de Platini, dedicada a luchar contra las drogas. Por eso, en sus camisetas aparecía el mismo mensaje, en inglés y en francés: “No a la droga”.

La fotografía, tomada en pleno auge de los carteles en Suramérica, funciona como hilo conductor para enlazar las historias que recoge el libro y que recorren, del pasado al presente, la trayectoria de una planta estigmatizada en Colombia y en todo el mundo. La obra es, además, una especie de autobiografía que condensa casi veinte años de trabajo de la periodista francesa en Colombia. “La fecha del lanzamiento no es involuntaria. El tema está otra vez en la agenda internacional y es importante documentarlo”, explica mientras recorre las páginas. El próximo año, la Organización Mundial de la Salud evaluará si ha sido un error histórico clasificar la coca como ilícita. “La problemática alrededor de la cocaína es de siempre, pero el discurso ha estigmatizado y le ha hecho mucho daño a Colombia”, admite.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.