Investigadores y pioneros de 2013

Los investigadores y pioneros han viajado de la prehistoria al futuro, del corazón al cerebro, del mar a las estrellas con una reivindicación de fondo un mayor apoyo a I+D

Por Isidro Fainé

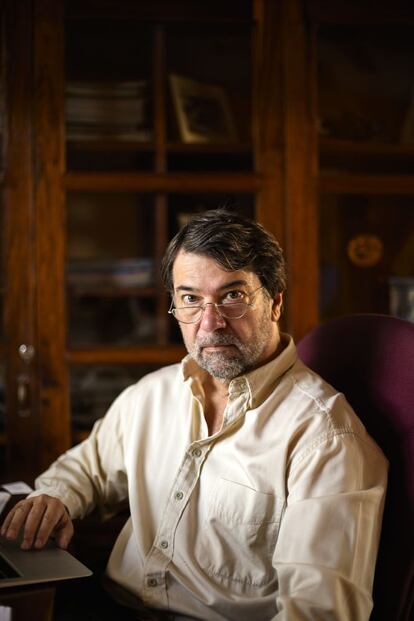

Más allá de ser un reconocido científico en el ámbito internacional, Pedro Alonso es, sobre todo, una persona comprometida, alguien que lucha para que todos, independientemente de dónde hayan nacido, tengan las mismas oportunidades de vivir. Un luchador por la equidad. Siempre he pensado en él como un científico emprendedor, que hace más de dos décadas viajó a África convencido de que la creación de centros de investigación en zonas endémicas, el fortalecimiento del capital humano y la asistencia constituían la base de un modelo de cooperación de futuro generador, además, de progreso. Por todo esto, la Obra Social “la Caixa” colabora activamente e impulsa desde hace años los proyectos que lidera el doctor Pedro Alonso. Con el convencimiento que emerge de los visionarios, Pedro impulsó la creación, en 1996, del Centro de Investigación en Salud de Manhiça, en Mozambique, que hoy es uno de los centros de investigación de referencia en África y que juega un papel fundamental en el desarrollo de la primera vacuna candidata contra la malaria. En su campo, en la ciencia, investiga y lucha para acabar con una enfermedad que cada año se cobra cientos de miles de vidas, la malaria. Y frente a los que creen que en tiempos de crisis los recursos se han de destinar solo a las necesidades internas, Pedro esgrime argumentos que van mucho más allá de la ética para demostrar que la cooperación internacional no solo salva vidas lejos de nuestras fronteras, sino que también favorece nuestra propia economía, fortalece nuestra seguridad y promueve la prosperidad global. Esta visión es la que le ha permitido crear, en Barcelona, uno de los grupos de investigación que están a la vanguardia mundial en salud global, el IS Global que promueve e impulsa la Obra Social “la Caixa”.

Isidro Fainé es presidente de CaixaBank y de la Obra Social “la Caixa”

Alfredo Cáliz

Por Valentín Fuster

Rafael Yuste y yo trabajamos habitualmente en la misma ciudad, una Nueva York que sabe acoger a los científicos, con independencia de su lugar de procedencia. Esta coincidencia en la nacionalidad y el lugar de residencia me hace sentir cierta vinculación hacia el brillante investigador que es el doctor Yuste. Pero esta vinculación es aún mayor por el interés que genera en mí su trabajo, ya que cada vez vamos teniendo más claro que la enfermedad cardiovascular influye en la demencia cerebral. Es una analogía difícil de ver, pero que a mí me gusta utilizar cuando quiero advertir del peligro del riesgo cardiovascular. Así, algunos de los pacientes que se muestran confiados e, incluso, ufanos ante la posibilidad de sufrir un evento cardiaco (el ser humano se cree invulnerable casi por naturaleza) deben saber sobre las consecuencias de la afectación cerebral. ¿Se imaginan, por ejemplo, llegar a una vejez no demasiado excesiva y no reconocer a sus seres queridos? La ciencia ya nos dice que la enfermedad cardiovascular nos puede llevar a ello. Sin duda, el Brain Activity Map en el que tan brillantemente trabajan el doctor Yuste y su equipo podrá darnos más claves sobre esa relación entre cerebro y corazón, tan distintos, pero tan unidos.

Valentín Fuster es cardiólogo. Dirige el CNIC y el Instituto Cardiovascular Mount Sinai

Michael Nagle (Redux)

Por Ewald Scharfenberg

Nunca ha sido ligera la responsabilidad de conducir el Massachussets Institute of Technology (MIT), uno de los centros donde se concibe el futuro del planeta. De seguro lo sabía Rafael Reif (Maracaibo, Venezuela, 1950) cuando a mediados de 2012 se convirtió en su 17º presidente y en el primero en tener un idioma materno distinto al inglés. Ingeniero graduado en su país natal, con un PhD en Stanford, en 1980 se incorporó al MIT, del que también llegó a ser rector. Pero los desafíos a los que se enfrentó durante su primer año de gestión tal vez rebasaron cualquier expectativa. Supo lidiar tanto con la crisis económica –y la consiguiente reducción de patrocinios– como con la controversia que siguió al suicidio, en enero de 2013, de Aaron Swartz, el genio de la programación y ciberactivista que era investigado por las autoridades federales tras infringir leyes de copyright y los sistemas de seguridad del instituto. De la crisis salieron ilesas las reputaciones del centro académico y de Reif, que ahora impulsa un reporte curricular para adaptar el MIT a las “necesidades educativas de las décadas venideras”.

Ewald Scharfenberg es corresponsal de EL PAÍS en Venezuela

Cordon

Por Ignacio Martínez Mendizábal

Hay dos lugares en el mundo en los que Juan Luis Arsuaga se encuentra especialmente a gusto: en la Sima de los Huesos, en la sierra de Atapuerca, y en el Museo de la Evolución Humana, en la ciudad de Burgos. La Sima de los Huesos es un lugar estrecho, húmedo y frío, a casi 70 metros de profundidad, en el que Arsuaga pasa, desde hace 30 años, parte del verano. El Museo de la Evolución Humana, del que es director científico, se enclava en una arteria principal de Burgos. En ambos sitios es posible compaginar la curiosidad y el rigor del científico con la fantasía y la creatividad de un niño. Porque esa es su doble condición, un investigador serio y concentrado en los problemas de la prehistoria y también un mozalbete de doce años travieso. Quienes se acerquen con atención a la historia de las investigaciones en Atapuerca podrán descubrir, en cada rincón, las huellas de ambos, sabio y niño. Y también podrán tasar cuánto debe a cada uno el éxito de ese proyecto.

Ignacio Martínez Mendizábal es doctor en Biopaleontología e integra el equipo de Atapuerca desde hace 30 años

Samuel Sánchez

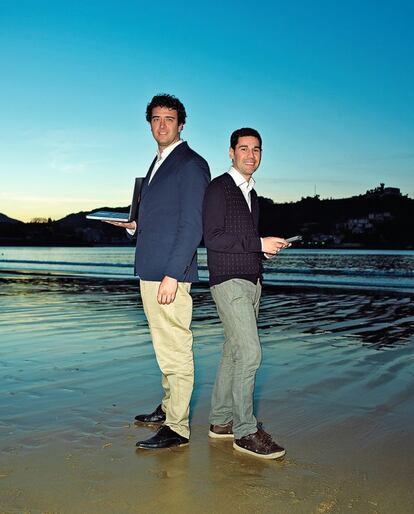

Por José Antonio Millán

Para muchos fue una sorpresa que la revista Time incluyera entre las 50 webs del año la donostiarra Forvo: un diccionario colaborativo de pronunciación en más de 300 idiomas, desde los más importantes hasta los minoritarios como el maorí. La crearon en 2008 Rondón (diseñador) y Vela (programador), hartos de oír pronunciados en seudoinglés nombres de marcas y programas. Como una Wikipedia del sonido, los usuarios registrados (unos 300.000) graban palabras: la mayoría, nombres, pero hay también un 5% de marcas, nombres propios… Los editores (unos 300) supervisan estas aportaciones. Forvo ha superado los dos millones de palabras, con un número superior de pronunciaciones, porque en algunos casos (como tomato) está la pronunciación inglesa, la norteamericana y la australiana, de hombres y de mujeres. La publicidad, las licencias para uso comercial y una versión móvil de pago alimentan este proyecto, que no descarta abrirse a terrenos como la traducción o la enseñanza.

José Antonio Millán, exdirector del Centro Virtual Cervantes, es especialista en lengua y redes

Ana Nance

Por Javier Sampedro

Los científicos son unánimes en elogiar el estímulo a la investigación que caracterizó la primera legislatura de Zapatero, y en criticar la carrera de recortes que vino después, en la que aún seguimos inmersos; dicen que la ciencia necesita un apoyo sostenido, no solo independiente del color de los Gobiernos, sino también de las crisis económicas, porque son la investigación y el desarrollo los únicos que pueden sacarnos del agujero sin devolvernos al ladrillo. El caso de la embrióloga Núria Martí (1979) parece diseñado para ilustrar esos argumentos: aprendió su oficio de clonadora en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, luego fue víctima del ERE que virtualmente vació ese laboratorio y, finalmente, en mayo de este año, publicó con sus nuevos colegas de la Oregon Health & Science University un trabajo que marca un hito en su campo: la obtención de células madre embrionarias clonadas de un adulto. Mientras, en Valencia y en el resto de España seguimos tan atascados como la industria de la construcción.

Javier Sampedro es periodista de EL PAÍS

Por Luis Sáenz Mariscal

Las cosas veloces son bellas por naturaleza. La pureza de las líneas, las formas inexplicables, la locura de las curvas… Manuel Ruiz de Elvira (Punta Umbría, Huelva, 1963) ocupa sus neuronas en determinar cómo ir más rápido precisamente allí donde el mar encuentra el viento. Velocidad pura, sin usar más energía que la que proporciona Eolo y los músculos de los navegantes. Juega con las formas, la estructura, los materiales, los remolinos de las aguas y del viento. Escudriña las olas juzgando su energía. Piensa en cómo hacer la proa; en qué forma debe tener la orza; en la profundidad ideal del timón. Domina la escora y, con oscuras ecuaciones al borde de la alquimia, destila de sus cálculos veleros que ganan regatas. Sus diseños han vencido cuatro ediciones de la Copa del América. Un doctor ingeniero naval que hace suya la tradición marítima española diseñando lo nunca antes visto: barcos que vuelan y que ciñen contra el viento a mayor velocidad que el propio viento.

Luis Sáenz Mariscal es abogado

Th. Martínez

Por Ángel Gabilondo

Su voluntad ha sido siempre abordar la situación de la pobreza y de la realidad tantas veces injusta y propiciar la comunicación y el desarrollo internacional. Parecería discutible, entonces, dedicarse a la educación superior. María Navarro confiesa haber aprendido hasta qué punto es posible y necesario. Premiada como la mejor profesora novel de Ciencias, Biología, Alimentación y Agricultura de EE UU, considera la distinción un impulso a la dimensión social de su labor para la generación de espacios de libertad de pensamiento y creación. Profesora de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales de Georgia y titulada en Lleida por la Politècnica de Catalunya, esta ingeniera agrícola contagia entusiasmo por el conocimiento, por cambiar la mentalidad, por innovar, por involucrar y por hacerlo mediante la educación. Propicia en los estudiantes esa capacidad de transformación y necesario cambio sustentada en el conocimiento para despertar lo que en ella es una pasión, una pasión social.

Ángel Gabilondo es filósofo, exrector de la UAM y exministro de Educación

UGA

Por Alicia Rivera

Está muy pendiente del que será el mayor telescopio del mundo, el E-ELT, cuya construcción empezará en 2014. Él preside el Consejo de los 15 países miembros (14 europeos, más Brasil, a punto de ratificar su incorporación) del Observatorio Europeo Austral (ESO), que ha dado este año luz verde a ese gigantesco telescopio, de 40 metros de diámetro, que se instalará en el desierto de Atacama, en Chile. “Es el proyecto más ambicioso de la astronomía mundial; estudiará tierras alrededor de otros soles y descubrirá las primeras galaxias que se encendieron”, dice. Ha tenido este año la satisfacción de vivir la puesta en marcha del más reciente gran instrumento astronómico, ALMA, también en Atacama: “Con sus 66 antenas y una tecnología puntera, ALMA es un proyecto fascinante, fruto de la cooperación entre Europa, Norteamérica y Asia. Nos está mostrando dónde y cómo se forman las estrellas, hasta en las galaxias más remotas”. Ciencia, técnica y cooperación internacional se combinan para abordar los mayores retos del cosmos.

Alicia Rivera es periodista de EL PAÍS

Pablo Hojas

Por Joseba Elola

Lo tuvo claro: para hacerlo a lo grande, tenía que mudarse a Silicon Valley. Esta empresaria de 28 años, afincada en San Francisco, ha vivido un año excepcional. La compañía de la que es cofundadora y consejera delegada, Chartboost, plataforma tecnológica puntera para juegos en 'smartphones', tenía menos de 30 empleados hace un año; ahora ya son 100. En mayo abrieron su primera sede europea, en Ámsterdam. Y, también en 2013, Chartboost levantó 15,5 millones de euros en una ronda de financiación para acelerar su crecimiento. Ya en su Barcelona natal le gustaba idear proyectos: vender joyas, cuadros, montar un servicio de gente que te hace los recados… La Escuela de Negocios ESADE y la Universidad de Michigan la vieron en sus aulas. Tras vender a Walt Disney su anterior compañía, Tapulous, montó Chartboost. Y le va de lujo. “Aquí, todo es más rápido”, dice. Amante de patear la naturaleza, en el ecosistema californiano destaca por algo poco frecuente allí, pero muy de su ciudad natal: va a todas partes en su 'scooter'.

Joseba Elola es periodista de EL PAÍS

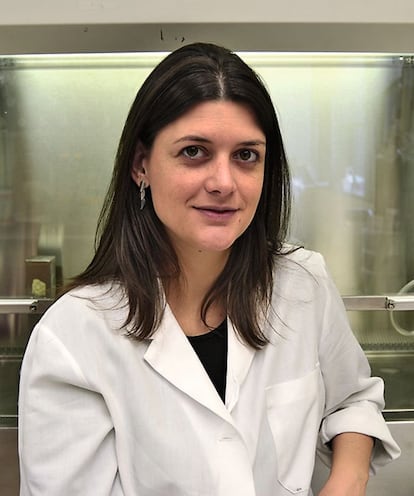

Por Manuel Serrano

Sus investigaciones, publicadas en Nature, han dado la vuelta al mundo. Nature Medicine ha elegido su trabajo como uno de los 10 avances científicos más importantes del año por su trascendencia para la futura medicina regenerativa. Desde que Shinya Yamanaka descubriera en 2006 que era posible devolver las células de un organismo adulto a su estado embrionario primigenio, se investiga cómo lograr que tejidos dañados se puedan regenerar. Pero la técnica de la “reprogramación celular” parecía limitada a células cultivadas en el laboratorio. Nadie pensaba que pudiera conseguirse en el interior del cuerpo. Nadie, menos María, que dedicó cuatro años en el CNIO a probar que es posible directamente en el organismo y en múltiples tejidos, abriendo prometedoras perspectivas. En María se combinan una excelente preparación y un entusiasmo infatigable. Nuestro futuro como sociedad dependerá en gran medida de que investigadoras como ella puedan seguir haciendo posible lo imposible.

Manuel Serrano es director de programa en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas

Santi Burgos

Por Antonio Campillo

Matemático, catedrático de la Complutense y presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), Andradas es una voz de referencia de la ciencia en tiempos de crisis. Nos recuerda cómo, a pesar de los avances en investigación y de que la economía y el modelo productivo deben apoyarse en el conocimiento, el porcentaje del PIB destinado en España a I+D tan solo alcanza los dos tercios del promedio europeo y la mitad del alemán, y que dicho porcentaje ha disminuido. Denuncia los dramáticos recortes, la inestabilidad de nuestro sistema y el éxodo forzoso de científicos. En su carta abierta al presidente del Gobierno le señalaba el mutismo y la falta de atención al ámbito científico. Es uno de los impulsores de Carta por la Ciencia, que registra más de 100.000 suscriptores y aglutina a investigadores, rectores y agentes sociales, propiciando un gran acuerdo estatal alrededor de los pilares que deben sustentar nuestro sistema de I+D y, con él, el futuro del país.

Antonio Campillo es presidente de la Real Sociedad de Matemáticas de España

Bernardo Pérez