Una carrera entre la épica y la polémica

La mirada crea la realidad, como mejor que nadie saben los fotógrafos, los novelistas. La mirada del voyeur. La mirada infantil de quien quiere saberlo todo. De quien siente la necesidad de conocer hasta los más mínimos detalles, y lo que descubre le fascina y le repele a la vez. Atrapados por el atractivo de una narración en la que el cotilleo construye la historia, al voyeur la verdad, el conocimiento de la verdad, no le hace libre, le hace triste. El atractivo frío e irresistible de una visión clara, sin sombras, sin grises, sin pasión, blanco y negro. Y un dictamen moral: malos y buenos.

En el ciclismo, en un pelotón asustado y perseguido, esta mirada es fácil y hasta reconfortante. Se alimenta de historias como las que cuenta Floyd Landis, uno de los héroes efímeros del ciclismo de una primera década del siglo XXI que no conoce otro tipo de mitos que el de los ángeles caídos. Un héroe capaz un día de protagonizar en los Alpes una de las mayores gestas de la historia -su fuga desesperada y triunfal hacia Morzine- para otro día, al conocerse un positivo por testosterona, convertirse en el emblema de lo más negro. Varios años después revela el envés de la trama, del tejido del que están hechas las leyendas. Habla, con voz fría y descreída, de lo secreto, de lo que reconforta y espanta nuestra alma de voyeurs, de lo que nos obsesiona, les obsesiona. Habla de las conversaciones dentro del pelotón del Tour, del paquete de 200 deportistas, los mejores del mundo colgados de un pinganillo, cordón umbilical, la superélite, confundidos unos con otros, rivales convertidos en aliados circunstanciales según la situación de la carrera, una estructura compleja de relaciones y dependencia, de discrepancia y pertenencia, regido, fascinantemente, por unas leyes no escritas, de geometría variable, cambiantes como el viento, pero inmediatamente reconocidas por todos. Habla Landis, lo más parecido al ojo de una cerradura para ver lo secreto, lo prohibido, de la franqueza con la que se intercambiaban entre los corredores información sobre sus estrategias y logísticas para el doping. Habla descarnadamente de lo fácil que era guardarse en el bolsillo del maillot una bolsita de sangre refrigerada; de cómo uno le decía al otro la víspera de una contrarreloj: "Cuidado, amigo, que aún me queda una bolsa y alguna otra cosa para mañana"; de cómo se reconocían entre ellos los miembros del clan, una marca morada en el brazo, la señal de aguja de la reinfusión en la vena, cómo se señalaban unos a otros la marca y se guiñaban el ojo. Un relato descreído de la pérdida de la pasión.

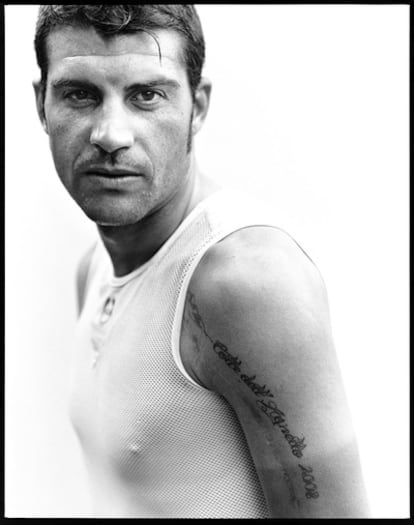

Todo es la mirada. La mirada del fotógrafo, de Timm Kölln, que persiguió a los ciclistas de carrera en carrera entre 2005 y 2010, y los retrató ante un fondo blanco nada más terminar la etapa, aún sudorosos, sucios, sin aliento, con la marca del casco en el pelo o con el casco y el pinganillo aún en su sitio, compone otro pelotón. "He retratado a una generación de ciclistas que ya entonces, en 2005, había atravesado, superado, se había manchado con una sucesión de escándalos de dopaje", dice Kölln. "Pero entre 2006 y 2010, el deporte, y sus protagonistas, debió enfrentarse a acusaciones cotidianas, al ostracismo en los medios, a la pérdida de patrocinadores. He querido ser el testigo de cómo la gente del oficio, los corredores, los miembros de los equipos, veían imposible tomar una postura, encontrar o defender un punto de vista consistente, cómo, paranoicos, se veían diariamente interrogados por los problemas existenciales de su deporte, a veces como protagonistas, otras como espectadores".

La mirada. La mirada introspectiva de los propios corredores retratados, un recorrido por sus sueños, sus miedos, sus pasiones, su refugio en el clan, su negación de la realidad, su escepticismo. El pelotón, el ciclismo, sus problemas, la belleza de los días de carrera, la alegría, la transformación de cualquier tramo de carretera, de cualquier pueblo perdido, en un instante de fiesta, la geografía cambiante del espectáculo, la pasión, tan irresistibles, carnales, como los valores que el ciclismo exige de todo aquel que decide, y consigue, convertirse en corredor profesional. La mirada interior, íntima y fascinante, también exasperante a veces, también son las palabras de los propios ciclistas, una banda hecha de multitud de personas y circunstancias, no de robots, sometidas a un escrutinio y a una crítica que muy pocos deportistas podrían soportar.

Personas como Marzio Bruseghin, italiano de 36 años (14 de profesional), a quien ni siquiera le gusta el ciclismo en sí. "El Marzio pequeño nunca había pensado en ser ciclista. Fue un momento de la vida lo que me llevó al ciclismo. No me acerqué a él como si fuera un trabajo, sino más bien de una forma psicológica, una búsqueda introspectiva, de buscar mi yo real, el que no se ve, el que no se puede reflejar en una foto. La foto es la de un trabajador que acaba de salir de la mina, que está ahí sin saber lo que ha hecho, para qué ha valido su trabajo, si ha tenido sentido", dice un ciclista que apenas ha tenido victorias en su carrera, un gregario que alcanzó una vez el podio del Giro, su momento de gloria, y que ha conseguido, gracias al ciclismo, a las ganancias, alcanzar el "sueño" de convertirse en campesino con tierras, viñedos de prosecco en las colinas del Véneto, al norte de Treviso, lo que nunca habría alcanzado sin ser ciclista. "A mí el ciclismo no me gustaba absolutamente nada. Tampoco ahora me gusta ir a ver las carreras como un aficionado. No puedo disfrutar porque me da pena ver sufrir a la gente. No soy capaz de animarles a que sufran más. Eso se escapa de mi lógica. Claro que sufro en la bicicleta. La principal diferencia con otros deportes es que en ciclismo se sufre y en los demás uno simplemente se cansa. Cuando voy subiendo los puertos me dedico a mirar a la gente en las cunetas. Voy imaginando lo que sienten: un señor mayor llorando al ver pasar a su ídolo. Y pienso que sí, yo como ciclista tengo una capacidad, pero que él igual en la vida ha aguantado muchos más tirones, y que al final es él quien se merece mi admiración. O por su capacidad de emocionarse aún a los 80 años. Eso es la grandeza".

El sufrimiento, la otra marca del ciclismo, el dolor que tanto le cuesta entender a Bruseghin, es el alimento de otros corredores, de otro veterano, de Carlos Sastre, por ejemplo, del abulense de 35 años que ganó el Tour de 2008. "Yo en la bicicleta busco una satisfacción, pero, como todos los ciclistas, acabo siendo el reflejo del sufrimiento, de la entrega", dice Sastre. "El mejor momento del día es cuando llego al autobús y me digo, bien, he superado otra batalla, las cosas han salido bien. Es la satisfacción. Colgar el casco, empezar a quitarme la ropa, respirar, relax, sentarme en el autobús, estirar las piernas... Pensar en nada. Pensar en algo más profundo, también. En mi misticismo me influye mi propia vida. Las piedras de Ávila, la tierra de santa Teresa y san Juan de la Cruz, la iglesia de San Pedro a la puerta de mi casa, y el clima, un clima duro, que endurece a la gente, pero luego es lo que he vivido en mi propia vida, mis lesiones, mis enfermedades, las de la gente a la que quería, la pérdida de gente a la que quería... Son tantas cosas las que forjan a las personas...".

El alma estoica del ciclista, del gregario que sabe que su puesto en la carretera no será nunca el de ganador, que su trabajo será siempre el de ayudar a ganar a alguien, el alma fatalista, pues, lo representa mejor que nadie Manuele Mori, italiano de 30 años, que una vez, solo un día, tuvo esa oportunidad, estuvo a punto de ganar una etapa del Giro. "Ese día todo era perfecto. Todo cuadraba. Estaba allí mi novia, y también mis abuelos, todos. Cogí la fuga. Éramos cinco. Bajando el Bracco, a siete kilómetros de la meta, yo me sentía tan bien que creía que volaba, creía que iba a ganar la etapa, un gran día, una etapa en el Giro. Entonces, en una curva mal tomada, volé de verdad, volé por encima del guardarraíl y caí por un barranco. Afortunadamente, no tenía nada. Encontré la bici, volví a la carretera, un freno no me funcionaba, la rueda trasera estaba hecha un ocho, pero aun así no iba a rendirme, alcancé al grupo de la fuga y no me conformé, estaba caliente de verdad, les ataqué. Me fui solo", dice. "A kilómetro y medio de la llegada les sacaba 10 segundos. Después de eso, no tengo ni idea de nada más. Solo del apagón. Lo único que puedo decir es que tenía el casco partido en dos, que tenía todo el cuerpo machacado y que no gané. Han pasado cuatro años desde entonces y no he vuelto a tener una oportunidad parecida. Mi padre fue profesional y ganó una etapa del Tour de 1970, y mi hermano Massimiliano también ha sido ciclista y tampoco ganó nunca una carrera profesional: en esta familia estamos condenados a sufrir. Pero espero que mi hijo también sea ciclista".

Juan Antonio Flecha (33 años, español nacido en Buenos Aires, con alma belga, amante de las clásicas del frío, el viento, la lluvia y el pavés) no habla de sufrimiento. El ciclista catalán, el brillo de sus ojos, el atropellamiento de sus palabras, es la personificación de la pasión casi infantil que da al ciclismo uno de sus mayores atractivos, el valor de sus leyendas, la persecución de los sueños, la verdad hermosa, visible. "Yo no podría contener mis emociones nunca. Me cuesta hacerlo, vamos, no puedo. No puedo fingir, aunque, bueno, sí, cuando hacía como que tiraba la flecha para celebrar mis victorias sí que era un poco forzado, ¿no? O la pistola de Contador, que demostró que era él de verdad con el puño después de la contrarreloj", dice el apasionado lector de Roberto Bolaño, su verdadero libro de ruta durante tantos Tours. "Ferretti, uno de mis directores, siempre me decía lo mismo: 'Flecha, tú el problema es que tienes mucho entusiasmo, pero piensa que no es infinito, que un día se te acabará. Y cuando no lo tengas, ¿qué harás?'. Han pasado varios años y aquí me siguen diciendo lo mismo. Me decía Brailsford, mi actual director, eso, que al final habían coincidido todos en lo mismo, que cuánto mejor les habrían ido las cosas si hubieran tenido ocho Flecha. Lo decían por mi moral, siempre alta".

Flecha sería, pues, el líder indiscutible del pelotón de los ciclistas felices, de los que se divierten pedaleando, de los que no se imaginan una vida mejor. "Ahí estoy, en la foto, espalda hacia atrás, mentón elevado, pecho al frente, expresando confianza, la fuerza de un tipo fuerte, las mangas recortadas para buscar un buen moreno... Cuando uno está bien puede pensar en esas cosas, en disfrutar de la bici pedaleando bajo el sol", responde Robbie McEwen cuando se le pregunta qué ve en su retrato. McEwen, un sprinter tremendo, es australiano y mayor (38 años), y testigo de otro gran cambio sociológico vivido en el pelotón en la primera década del siglo XXI. Cuando empecé, los que hablábamos inglés éramos un grupo pequeño. Enseguida empecé a ganar carreras y por eso sentí rápidamente que formaba parte del pelotón. Ahora, el inglés es el idioma del pelotón. Hay escandinavos, australianos, ingleses, americanos, y ahora hasta los españoles y los italianos empiezan a hablar inglés. Yo soy australiano y el año pasado corría en un equipo ruso en el que se hablaba italiano".

Otra señal del cambio cultural, del nuevo tinte anglosajón del pelotón anunciado por McEwen, es la existencia de Mark Cavendish, el sprinter más rápido del momento, un inglés de la isla de Man, su carácter de icono del nuevo ciclismo. "I love it", dice. "La razón por la que soy ciclista, por la que sufro, por la que gano y por la que me entreno es el amor. Siempre ha sido así. Lo noto, lo nota todo el mundo. Cuando no me divierto, cuando la presión se hace excesiva y deja al amor en segundo plano, me resiento, fallo". Lo anglosajón, lo diferente, la cara pija del ciclismo, nacido en la vieja Europa como deporte de desheredados, como refugio de campesinos, albañiles, mineros, trabajadores que preferían sufrir sobre la bici que sobre el andamio, y transformado en una moda de ricos, en algo moderno en su versión australiana, estadounidense, británica... Como dice el ciclista canadiense Michael Barry: "En Toronto, en mis primeros años, el ciclismo era cosa de universitarios, artistas o excéntricos. El ciclismo me coloca, me siento en una nube, es algo espiritual para mí, algo como el yoga". De un poco más al sur, de California, llegó al pelotón David Zabriskie, una actitud zen multiplicada por mil, lo que le hizo ganarse rápidamente fama de zumbado en un pelotón cuyas costumbres se mueven mucho más rápido de lo que parece. "En el fondo se trata de maquillar la realidad, hacer que todo parezca fenomenal. Eso es lo que la gente quiere", dice Zabriskie, que creció entre mormones en Utah. "A mí me gusta el sol, el café y América. Y aquí estoy, no sé dónde, bajo la lluvia. ¿Dónde está mi litro de café? ¿Dónde está el sol? ¿Qué océano es este? [el mar Tirreno, al sur de Génova, el 21 de mayo de 2009]. No puedo hacerlo emocionante, porque no lo es. Un par de años más aquí y desapareceré en California, al sol, a beberme mi litro de café. Probablemente no soy el ciclista más apasionado del pelotón".

A los líderes tampoco hay nadie que les entienda. Su alma es insondable, las conexiones entre las neuronas de su cerebro, las emociones que las cargan, son inasibles para nadie más que ellos. Decía José Miguel Echávarri, el director que guió a Indurain en sus cinco Tours victoriosos, que nunca llegó a entender plenamente a Indurain, que tampoco lo intentó. "¿Cómo voy a entender a una persona que sabe que tiene uno o varios Tours en las piernas? ¿Cómo voy a saber cómo interpreta mis palabras, las palabras de uno que apenas pudo ser profesional?".

Los líderes son diferentes. Lo saben. Lo sabe Andy Schleck, el rival-amigo de Contador, pese a que aún no ha ganado ningún Tour, ninguna gran carrera por etapas. "Quizá esto suene arrogante", dice Andy, de 25 años, refiriéndose tanto a él como a su hermano mayor, Fränk, de 30. "Pero tenemos un potencial tremendo, sabemos eso y también sabemos que hemos nacido para ser líderes, que tenemos el talento y el potencial para ganar grandes carreras". Lo sabe también Alberto Contador, lo sabe desde que empezó en esto de manera profesional, hace ya ocho años. "Ya sabía perfectamente lo que quería, ya estaba todo en mi cabeza, tenía clarísimo cuál era mi objetivo y cuál era mi sueño, que era luchar por la victoria en el Tour. No sabía cuándo, 2008 o así, creía, podría luchar por la victoria, pero desde luego que ya pensaba en eso", dice el corredor de Pinto, de 28 años. "Todos mis amigos cuando pasaron a profesional también soñaban con el Tour, otra cosa es dónde les va poniendo el tiempo, en un sitio u otro. A ellos, sin embargo, nunca les dijeron que podían ganar el Tour, y a mí no hacían más que repetírmelo. Pero, aparte de que se lo digan, uno tiene que creérselo, tiene que creérselo. Y eso de 'eres hombre Tour', 'tienes un Tour en tus piernas', es algo que se dice de muchos corredores todos los años. Y pasa el tiempo, y nada. En mi caso, sí, en mi caso se cumplió, al final lo conseguí".

Muchos, en efecto, no lo consiguieron, aunque lo intentaran por todos los medios. Muchos, finalmente, no protagonizaron un sueño hermoso, feliz, sino una pesadilla desoladora. Son las figuras a las que un control antidopaje descabalgó del pelotón, los convirtió en parias, objetos a los que los demás, los limpios, podían escupir con libertad. Algunos se arrepintieron públicamente de sus pecados y volvieron. Otros se mantuvieron en sus trece. Otros, desesperanzados, renunciaron a todo. Son el pelotón del negativo de la gloria nunca revelado. Son, quizá, los que, obligados por las circunstancias, más han reflexionado sobre su oficio, sobre la vida.

Este pelotón lo forman gente como Michael Rasmussen, el danés al que expulsaron del Tour de 2007 cuando estaba a punto de ganarlo acusado de haberse escondido para no pasar controles. "Aún amo el ciclismo, aunque el saber lo que hay por detrás del escenario me ha abierto los ojos. Sin embargo, no cambiaría mis días en amarillo por nada, aunque después pasara lo que pasó. Durante nueve días fui el mejor ciclista del mundo" dice. "La belleza del Tour es que es, ha sido y siempre será un desafío entre iguales. Va de saber quién está preparado para sufrir más, para hacerse más daño a sí mismo, y así es como debe ser. Esa es la pureza del asunto. El ciclismo es, para mí, un asunto existencial. Ni más ni menos".

Ciclistas como Leo Piepoli, positivo por CERA en el Tour 2008: "Me gustaría seguir en el ciclismo como técnico o entrenador, pero sé que ya no es posible. Cometí un error cuando era demasiado viejo, 36 años, para volver como ciclista. No digo que no me hubiera dopado antes, al principio de mi carrera eso formaba parte del deporte, pero había cambiado con el deporte". O como Bernhard Kohl, el austriaco que quedó tercero en el mismo Tour y se coronó Rey de la Montaña. Semanas después dio positivo y fue desposeído. Tampoco regresó al ciclismo, asqueado de un sistema del que fue cómplice, de una vida de mentira a la que no quiere regresar. "Una vez que has estado delante en el Tour, quieres estar ahí siempre. Y la gente espera eso de ti también", dice. "Recibí muchos golpes bajos de mucha gente, pero pienso que si yo siguiera en el sistema habría reaccionado igual. Estuve tentado de volver al ciclismo después de mi sanción, sabiendo que debería seguir dopándome. Me habría tocado volver a mentir a la gente otra vez y no quería volver a tener que hacerlo. Tendría que haber dicho: 'Aprendí de mi experiencia, fue un error de un día que estaba bajo, pero a partir de ahora competiré limpio'. Sabiendo, por supuesto, que volvería a hacerlo de nuevo. Pero no lo habría soportado. Si me hubieran vuelto a coger, me tendría que haber exiliado de Austria".

Irónicamente, proféticamente, esas son justo las palabras pronunciadas por Danilo di Luca, positivo en el Giro de 2009, cuando anunció su regreso tras la sanción: "Lo que me ha ocurrido me ha enseñado una lección muy valiosa", dice el ciclista de Pescara. "Admito que cometí un error, pero he pagado por ello, pero no es cuestión de dejar la bicicleta. Volveré, y volveré a ganar". Otros, como Stefan Schumacher, mantienen un discurso más cínico, más sistemático: "Después de una sanción de dos años, la dureza del Tour no es nada comparada con lo que he pasado. Hace falta ser fuerte para aguantar toda la basura que me han echado encima. No me importa que algunos admitan todo lo que han hecho, pero actuar contra la gente de la que te has aprovechado no está nada bien. No tiene estilo. Es como en el colegio. Los chivatos nunca eran los más majos, ¿no?". O desafiante, como Alejandro Valverde, sancionado hasta enero de 2012 por la Operación Puerto: "He sufrido una persecución personal. Era una sanción casi anunciada, que podría llegar antes o después. Llegó el momento, y solo sé que hay que seguir luchando, trabajando, pensando ya en el regreso. Nunca pensé que para salir del trance debería haber confesado que tuve tratos con Eufemiano Fuentes. Soy inocente. No solo lo pienso, sé que lo soy. Hay que cumplir una sanción y la cumpliré aunque no la comparta. Y volveré. Estoy contento y a gusto conmigo mismo y lo que digan los demás no me importa".

O melancólica, como el prototipo del arrepentido, el británico David Millar, quien sufrió una transformación vital durante el periodo de sanción y regresó convertido en apóstol del antidopaje. En sus ojos curiosos, inquisitivos, en sus palabras, se cruzan, finalmente, todas las miradas, la voyeurística, la íntima, la introspectiva, la mítica. "Mi carrera ha sido un viaje, vuelvo a ser un chaval, vuelvo a vivir los tiempos en que el ciclismo era un mundo mítico para mí, cuando vivía en Hong Kong, devorando libros y revistas sobre ciclismo", dice. "Me hice profesional en Francia. Tenía 19 años. Inmediatamente me di cuenta de que no era como lo había soñado. Hielo y jeringuillas en las habitaciones, todo tipo de cosas. El choque con la realidad fue súbito y duro. Al principio no quería creerlo y fui capaz de mantener la pasión un tiempo, pero finalmente me dejé arrastrar por la espiral. No puedo escapar del hecho de que soy un exdopado, pero trato de verlo positivamente".

Las imágenes y la mayoría de las entrevistas de este reportaje forman parte del libro del fotógrafo alemán Timm Kölln The peloton (ediciones Rouleur, Londres, 2010).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.