Los guardianes de los pastizales mexicanos tienen una nueva misión

Biólogos de la UNAM promovieron la creación de una reserva hace 15 años en el desierto de Chihuahua para protegerlo y lo repoblaron de bisontes. Hoy, el territorio está más amenazado que nunca y buscan revertirlo

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

Desde lo alto de un cerro, Jesús Pacheco (Ciudad de México, 62 años) observa la llanura del desierto de Chihuahua y hace un viaje en el tiempo mientras habla con el grupo que le acompaña. Falta una hora para que se ponga el sol y este biólogo y maestro en Ciencias de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recuerda la primera vez que vio estos páramos de la esquina noroeste de Chihuahua, donde los pastizales chocan con la Sierra Madre Occidental y atraviesan la frontera hacia las grandes planicies de Estados Unidos.

Hasta allí llegó hace más de 30 años para estudiar el animal al que ha dedicado su carrera: los perritos de la pradera, unos roedores un poco más grandes que una ardilla que son clave para la supervivencia de otras especies. Pero si en esa primera expedición él y sus compañeros podían caminar hasta 18 kilómetros seguidos por los pastizales marcando las colonias, hoy solo quedan unas pocas aisladas. “De las 33.000 hectáreas que había, ahorita tenemos 2.200 nada más”, dice el maestro mientras señala un pequeño parche de pastizal sano donde aún hay presencia de estos mamíferos.

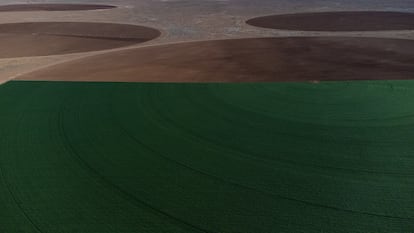

Es mediados de abril y el paisaje debería verse dorado, pero predomina el marrón de un suelo seco, una de las señales de que se está degradando. Aunque él y el doctor en Ecología y Biología Evolutiva Gerardo Ceballos llevan buena parte de su vida cuidando este territorio y hasta consiguieron que fuera denominado Reserva de la Biosfera por el Gobierno mexicano en 2009 — un título por el que fueron protegidas 526.482 hectáreas principalmente de pastizales nativos—, y lo repoblaron de bisontes, hoy parece más amenazado que nunca.

La sequía, el sobrepastoreo y el cambio de uso del suelo han llevado a este ecosistema al punto del colapso. Y la baja presencia de perritos de la pradera es el mejor termómetro para medirlo. “Sin ellos se pierde el ecosistema”, advierte el doctor Ceballos, quien también dirige el Laboratorio de Ecología de la UNAM. “Me agobia perder especies. Me afecta mucho. Que vaya más rápido el deterioro que la conservación”, reconoce, por su parte, Pacheco. Pero ese sentimiento no le paraliza. El biólogo enfoca ahora todos sus esfuerzos en revertir la situación. Y tiene un plan para ello que pasa por involucrar a la comunidad y dar el relevo a una nueva generación de biólogos.

Los perritos de la pradera, ingenieros ambientales

El primero en poner la mirada sobre Janos fue Gerardo Ceballos. Era 1988 y regresaba a México tras estudiar el doctorado en Arizona, cuando decidió desviarse al desierto de Chihuahua para comprobar lo que había leído sobre las vastas colonias de perritos de la pradera. Se adentró en el mar de pastizales dorados en su pequeño Renault. Cada tanto se detenía, trepaba al techo de su auto y observaba a estos animales moverse con sigilo por el llano. Ya en Ciudad de México, le ofreció a Pacheco, que entonces era estudiante de maestría, hacer su tesis sobre los servicios ambientales que brinda este mamífero.

A los perritos de la pradera se les considera “ingenieros ambientales” por el rol que tienen en la conservación de los ecosistemas que habitan. Cuando una colonia se asienta en un territorio, cada familia cava una madriguera por la que remueve hasta cinco toneladas de tierra rica en nutrientes hacia la superficie. Esos hoyos, además, son utilizados por otras especies como serpientes, búhos y hurones, que no tendrían otro escondite en el llano, y permiten que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo. Además, los perritos mantienen la vegetación baja para poder avistar mejor a sus depredadores —como coyotes, zorros y aves rapaces— y esconderse. Y eso implica que acaban con especies de flora que aceleran la desertificación, como el mezquite.

Desde las primeras incursiones de Ceballos y Pacheco, varias generaciones del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre han trabajado en Janos. Herpetólogos, ornitólogos, mastozoólogos y otros especialistas establecieron que la región contaba con más de 250 especies de plantas y más de 380 especies de vertebrados, que incluyen a 79 mamíferos, 257 aves, 35 reptiles y 13 anfibios, sin contar a los que ya se habían extinguido en el sitio, como el lobo mexicano, el oso gris o el berrendo. “Janos tiene una cantidad de vertebrados de talla mayor equiparable al parque de Yellowstone”, en EE UU, presume Pacheco. “Además, tiene la única población de puerco espín silvestre reportada en México”.

Además, llegó a tener la colonia de perritos de la pradera de más amplia distribución de toda Norteamérica. Para evitar la pérdida del ecosistema, desde los años 90 los biólogos comenzaron a hablar con los habitantes de los ejidos para que combinaran la conservación de su territorio con mejoras en sus técnicas de cultivo y de pastoreo para ser más eficientes. También trataron de convencerles de que los perritos de la pradera no eran una amenaza.

“Antes aquí se oía que los perritos eran malos, que se comían el pasto, que las vacas se quebraban las patas o los caballos se accidentaban (por los huecos de las madrigueras)”, reconoce Inocente ‘Chente’ Sarellano Díaz, comisario ejidal de San Pedro, de 39 años. Según cuenta, los ejidatarios echaban gas en sus madrigueras y las cubrían para que murieran envenenados. Incluso había rancheros que ofrecían recompensas por matarlos a tiro limpio. Por eso, cuando llegaron los biólogos a pedirles que les protegieran, en el pueblo pensaron que estaban locos.

A los científicos también les tocó combatir la creencia de los ejidatarios de que, si declaraban la reserva, podían quitarles sus terrenos. “Pero ya muchos los aceptamos. Vemos los beneficios que tiene. Además, hay apoyo del Gobierno y nos ofrecen asesorías para todo”, asegura Chente sentado frente a una fotografía de una enorme manada de bisontes mientras se toma una cerveza con los biólogos tras una jornada de trabajo en la estación biológica que la UNAM tiene en el ejido San Pedro.

Mientras los biólogos se aliaban con muchos ejidatarios en Janos, el doctor Ceballos cabildeaba por la protección del ecosistema. En 2009, el Gobierno federal declaró la Reserva de la Biosfera de Janos que se convirtió en la única área natural protegida en México cuyo principal hábitat es el pastizal. En el acto de nombramiento, se liberó una manada de 23 bisontes al interior del Rancho El Uno, una antigua hacienda ganadera que había pasado a ser propiedad de la ONG The Nature Conservancy. 15 años después, esos bisontes se han reproducido y ya son más de 300.

Pero la protección oficial no implicó mejoras en todos los ámbitos. La sequía que desde finales de los 90 aqueja a la región sumada a la multiplicación de regadíos en el desierto y una ganadería más intensiva han puesto en peligro las praderas de Janos. Entre 2005 y 2008 empezaron a colapsar las colonias de perritos y los pastos nativos comenzaron a ser reemplazados por hierbas rasantes que no le sirven a los roedores de escondite ni de alimento. Además, la falta de lluvia ha hecho que los pastizales no consigan recuperarse del sobrepastoreo.

La estrategia: una alianza entre la academia y la comunidad

Los equipos de la UNAM que llegan a Janos se instalan en la estación biológica que inauguraron en 1998, una casa con varios cuartos, cocina, sala y un laboratorio construida en una hectárea de terreno que les fue cedida por los ejidatarios de San Pedro tras años de ver a los equipos liderados por Ceballos y Pacheco vivir largas temporadas en tiendas de campaña bajo el sol, la lluvia, el granizo y la nieve.

Alejandro Betancourt, un estudiante de maestría de 35 años, entra a la estación por primera vez en un año y coloca unos pantalones viejos en la ranura de la puerta para que no se meta el polvo. “¡Un ratón!”, avisa. Junto con Pacheco y Joaquín García, un estudiante de biología de 23 años que se estrena en este tipo de misiones, corren a emboscarlo. Por un par de minutos parecen personajes de Scooby Doo persiguiendo a un maleante. Lo atrapan.

—¿Qué especie es?

— Mus musculus, ratón común.

García enumera sus características. Cualquier momento es bueno para poner en práctica lo aprendido en clase. En los próximos días lo harán en el campo acompañados por Pacheco, por el profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México Leopoldo Islas y por Luis Díaz, un ejidatario que asiste a los biólogos en sus misiones como lo hizo su padre en las décadas anteriores. En esta ocasión toca poner y revisar cámaras trampa sobre el terreno para hacer inventario de las especies que habitan los pastizales.

Al llegar a Janos, los biólogos hacen la compra de lo necesario para la misión en La Esperanza, un supermercado propiedad de los menonitas, que en las últimas décadas han tomado un rol predominante en la economía local y emplean a muchos habitantes de la zona. Rodeado de vastos campos de cultivo, cualquiera pensaría que este negocio atendido por adolescentes güeros que visten overoles y vestidos largos de flores está en algún poblado perdido en medio de la América profunda.

Los abuelos o bisabuelos de estos jóvenes tenderos llegaron a la colonia de Buenavista, en el municipio de Janos, en 1922, después de un largo peregrinaje que comenzó en la Holanda en el siglo XVI y pasó por Ucrania y Canadá. Tras décadas de una existencia austera en un suelo difícil para la agricultura, a finales de los 90 llegó la electricidad a la región y la comunidad se dividió. Los menonitas que no querían saber nada del progreso se fueron, pero otros quebraron su tradición para poder trabajar sus tierras. El agua empezó a fluir desde el subsuelo con bombas eléctricas, los tractores apagaron el silencio y estos granjeros de subsistencia se hicieron empresarios agrónomos. Los campos de riego con pivote central que trabajan día y noche reemplazaron miles de hectáreas de pastizal.

“Hubo un tiempo donde compraron muchas tierras. Ahorita ya no, porque el agua ya se fue muy para abajo, ya ellos están batallando mucho”, dice Chente, el comisario ejidal. Según cuenta, si antes había que cavar 100 pies (30 metros) para llegar al agua subterránea, ahora deben hacerlo hasta los 500 pies (más de 150 metros). Los biólogos de la UNAM aseguran que cuando han interpelado a los propietarios de los pivotes de riego, estos dicen tener permisos para explotar el agua, pero no está claro cómo los consiguen en una reserva protegida en medio de un desierto. América Futura le preguntó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por estos regadíos que están colonizando Janos y no obtuvo respuesta.

Mientras, los científicos y los habitantes de estos ejidos dan por hecho que cuando se acabe el agua, los menonitas migrarán a otros lugares. “Y la fauna se va a recuperar”, dice optimista Pacheco. Pero no será una tarea sencilla. Por ahora, los biólogos están centrados en aliarse con la comunidad parar quitar mezquite de raíz y cosechar agua mediante la técnica del keyline por la que hacen surcos en la tierra para controlar la escorrentía y aprovechar mejor la lluvia. Además, pretenden hacer siembra de pasto en ciertas zonas y reubicar y expandir algunas colonias de perritos.

“El sueño que tenemos es incrementar las colonias de perritos, ver más flora y fauna local”, dice Pacheco. Para eso, además del trabajo de los científicos, las ONGs y el Gobierno, cree que es vital el rol de las comunidades. “Ya no es nada más la parte académica en la conservación. Tenemos que meter a la gente, porque si no conoces, no conservas. Entonces los estamos empoderando. Donde ellos viven es su sitio único y tienen que conservarlo para vivir mejor”.

El mejor ejemplo de esto son Carina Hernández, Gabriela Loya, Guadalupe Bustillos, Cecilia Ledesma y Lucy Flores, las cinco mujeres que, desde hace cinco años, forman la brigada de monitoreo del Ejido Pancho Villa. Hasta entonces, todas ellas eran amas de casa. Ahora colocan cámaras trampa en la sierra, una labor con la que no solo han logrado ampliar el inventario de especies de la reserva, sino que también han encontrado una profesión e ingresos. “Estamos muy orgullosas porque nunca habíamos trabajado y hemos aprendido, como los niños, a trabajar en equipo”, dice Flores.

Al contrario que los biólogos, que desde hace años no suben a la sierra por el incremento de la inseguridad, ellas sí que lo hacen. Gracias a un programa financiado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), estas mujeres suben por caminos pedregosos y empinados, cruzan ríos en camionetas o a caballo y hasta en una ocasión les tocó bucear en un aljibe para recuperar una cámara trampa.

“Hemos visto oso, jaguar, puma, jabalí, águila real, también zorras, zorrillos y linces”, enumeran las mujeres. Mientras, Pacheco y Betancourt escuchan con atención cómo este trabajo les llevó a aprender computación. Alguna vez, recuerdan entre risas, borraron las mejores fotos y en otra ocasión que pensaban que no habían filmado nada, se llevaron el premio grande: imágenes de jaguar y oso negro que hasta salieron en las noticias.

El testimonio de estas aliadas y ver a trabajar a sus pupilos sobre el terreno es el mejor antídoto frente a la desesperanza que a veces siente Pacheco al ver el deterioro de los ecosistemas. El maestro dice que siente la pérdida de especies como la de un ser querido. “Pero trato de hacer lo mejor posible, con las investigaciones, con los alumnos. Dándoles esperanzas de que sí se pueden hacer las cosas”, añade. Y como buen capitán de misión insta a los suyos a redoblar esfuerzos pese a que el camino de la conservación, bien lo sabe él, es empedrado. “Que no seamos nomás observadores sino artífices, ser portavoces de la fauna que no tiene ni voz ni voto e involucrar a las nuevas generaciones. Esto es una carrera de fondo”.