Frente al dolor de la guerra contra el narco en México

EL PAÍS visita en Monterrey un grupo de terapia pionero con niños que tienen familiares desaparecidos. El conflicto ha dejado decenas de miles de ausentes

“Bueno”, dice Laura, “como ya saben, todos los miércoles venimos aquí. Y también saben que tienen algo en común. Ya sé que siempre lo pregunto pero, ¿me pueden decir por qué vienen aquí?”

“¿Por los desaparecidos?”, dice una de las niñas.

“Exacto”, contesta Laura, “por los desaparecidos”.

Los chicos, las chicas, asienten, murmullan, hacen ruido. El menor tiene dos años, la mayor 13. Todos miran el pizarrón blanco, colgado de una pared blanca, bajo una luz blanca, el mismo color del suelo, de las cuartillas de papel que van a usar para sus dibujos dentro de un rato.

Son cinco, luego llegarán dos más. Se sientan en el piso y escuchan a Laura, su terapeuta. Laura es joven, delgada, dueña de una paciencia infinita. Esta semana la sesión transcurre a merced de los gritos, los mordiscos y las carantoñas que se dedican una pareja de hermanos. Sus nombres, igual que los del resto, no aparecerán en estas líneas para proteger sus identidades. Laura les mira y sonríe y trata de explicar la actividad de hoy. Parece muy difícil sonreír en vez de gritar, pero la psicóloga lo consigue una y otra vez. Los demás observan esta escena de amor fraternal con una mezcla de timidez y expectativa en los ojos.

La ausencia los une. La desaparición de un tío, un papá, una mamá, un hermano. Ignorar qué fue de ellos, la duda, la ambigüedad: ¿están vivos o muertos? ¿Por qué se los llevaron? ¿Por qué no aparecen?

La guerra que sacude a México desde hace una década ha engendrado una aberración aún mayor que el catálogo de barbaridades ensayado por los grupos criminales. Más allá de decapitados y desmembrados, en todo el país hay casi 30.000 familias que ignoran qué fue de los suyos. Decenas de miles de personas que no pueden descansar, vivir un duelo normal, cerrarlo: volver a la vida. Criminales o funcionarios públicos metidos a criminales levantaron, como dicen en México, a decenas de miles de personas en estos años. Y no aparecen.

En un país ensimismado con la violencia del día a día, el grupo de terapia infantil que dirige Laura es un acto de rebeldía. Cada miércoles, los niños se juntan con la psicóloga en las instalaciones de Cadhac, una organización que lleva años denunciado casos de personas desaparecidas en Nuevo León, en el norte de México. La psicóloga trata de entender, de captar qué saben esos niños y niñas sobre su papá ausente, su tío, su abuelo...

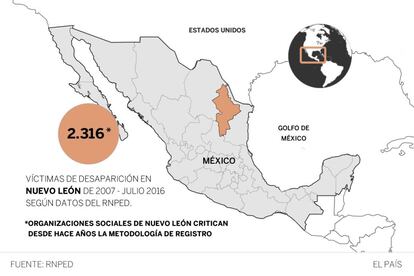

Las cifras

Cadhac presentó este jueves un informe sobre los casos de desaparecidos de Nuevo León. Arrimado a la frontera, colindante con Tamaulipas, el estado norteño sufrió una ola de violencia entre 2010 y 2011, fruto de la pelea entre Los Zetas y el Cartel del Golfo. La mayoría de casos, explica el informe, son de esos años.

El punto principal del informe, el capítulo uno, se titula “La desaparición de personas, el problema del subregistro”. Línea tras línea, critica el método de registro de personas desaparecidas. Primero porque el Gobierno no distingue entre víctimas de desaparición y de desaparición forzada, esto es, llevadas a cabo por autoridades. Luego porque tampoco distingue a las personas extraviadas de las desaparecidas. Después porque no hay registro de cuantas fueron localizadas…

No se sabe con exactitud cuántos desaparecidos hay en Nuevo León. Se ignora igualmente la cifra a nivel nacional. Se sabe que la mayoría de desapariciones ni siquiera se denuncia. Por miedo.

La terapia infantil que dirige Laura es un acto de rebeldía porque es un intento extraordinario de curar una herida gangrenada.

El cuento de las verduras

Tanya apura su hamburguesa. “Te digo”, dice, “que ahora ya no me cuesta”. Aunque a ratos parece que sí, que le cuesta. Su marido desapareció en marzo de 2013 y al principio, cuenta, les decía a sus hijos que estaba trabajando. Porque le costaba decirles otra cosa: la verdad. Cuando ocurrió aquello, el mayor tenía poco más de dos años y el pequeño, meses. Un año después de la desaparición, el mayor empezó a preguntar.

“Cuando él entró al kínder, empiezan los eventos a los que citan a papá. El día del padre, así. Entonces me preguntaba, ¿y mi papá?, ¿Por qué no viene? Entonces yo le decía, ‘está trabajando, tiene mucho trabajo, no puede hablar. Pero él te quiere, donde quiera que él esté, él te quiere’. Pero, ¿por qué no viene?, decía. Si los demás niños vienen sus papas, ¿por qué el mío no? Eso me decía. Yo no tengo papa, decía. Y yo le contestaba, ‘no, todos los niños del mundo tienen mamá y papá, pero a veces, por alguna circunstancia, no viven juntos. Tu si lo tienes y él está trabajando y al rato vuelve”.

Y así.

Tanya empezó a ir a la psicóloga de Cadhac. Y ella le explicó que era mejor no engañarlo. Porque así, le dijo, estaba alimentado su ilusión de que volviera.

Otro año y medio después de la desaparición, Tanya le dijo al mayor, por primera vez, que no sabía dónde estaba su padre. ¿Y mi papá? Le preguntó un día. Ella le dijo, “no sé”. Días más tarde, cuestionada de nuevo, amplió su respuesta: “no sé qué pasó con él, lo estamos buscando”. El mayor, que entonces tendría cuatro años, le dijo, “pero, ¿por qué? ¿Se perdió?”.

Poco a poco, el mayor ha entendido que no es que su padre se haya perdido. Ni que evite volver. Solo desapareció. Un día, un amiguito de la escuela le preguntó si en su familia tenían carro. “Él dijo que sí”, cuenta Tanya, “que es el carro de mi papá, pero mi mamá lo maneja porque mi papá desapareció”.

Con el pequeño es más difícil. Es, en cierto sentido, volver a empezar. Las mismas preguntas que se hacía el mayor. Para ayudar, Laura le prestó un cuento en el que desaparecen las verduras. “Se lo he contado. Le decía, ‘mira, están desapareciendo las verduras’, pero él dijo que era aburrido”.

La pérdida ambigua

En la década de 1980, la académica estadunidense Pauline Boss entrevistó a familiares de soldados desaparecidos durante la guerra de Vietnam. Más de 2.000 familias en Estados Unidos ignoraban qué había pasado con los suyos. Boss se dio cuenta de que su experiencia era distinta a la de cualquier persona que perdía un ser querido. Aquellas familias vivían un duelo anormal, ambiguo: un duelo sin muerto, sin entierro, sin cenizas.

En 1999, la Universidad de Harvard publicó Ambiguous Loss: Learning to live with unresolved grief. Era el resultado de las investigaciones de Boss. Cuando lo tradujeron al español, lo titularon Pérdida Ambigua. Boss diferencia dos tipos de pérdidas ambiguas. La primera implica la ausencia psicológica y presencia física del ser querido. Es la situación que experimentan familiares de enfermos de alzheimer o demencia. De los que están, pero no están.

La segunda supone la ausencia física y presencia psicológica de la persona. La familia no lo ve, pero lo siente. Es el caso de los chicos de este texto. De los chicos y sus familias. Su situación de hecho es peor. Mientras el Gobierno de Estados Unidos glorificaba a los caídos en Vietnam, muertos o no, en México, el desaparecido es poco menos que un paria. Si se los llevaron es porque en algo andarían. “Se vuelven delincuentes”, opina Laura, “y las víctimas no son tan víctimas, porque son familiares de un delincuente. Y en realidad no es así. E incluso en los casos que sí, siguen siendo víctimas. No porque haya delinquido quiere decir que no es una víctima”.

En México, los únicos estudios relacionados con la pérdida ambigua son obra de tres profesores de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de México. Se trata de Rosa Isabel García, Adrián Mellado y María Suárez. Sus trabajos datan de hace varios años, antes de que el presidente Felipe Calderón encomendara la seguridad pública a las Fuerzas Armadas y los índices delictivos escalaran a niveles nunca antes vistos.

En entrevista con EL PAÍS, la maestra García trata de ponerse en el lugar de los padres que ignoran el paradero de sus hijos. “No me quiero imaginar la tortura psicológica que debe suponer. La madre se preguntará ¿estaría en algo y yo no lo sabía? Y el Estado calla. Están culpando al hijo y a la madre. Le están diciendo que no fue una buena madre”.

La National Child Traumatic Stress Network, una organización fundada en el año 2000 por el Congreso de EE UU, indica que “la falta de certeza ante la muerte impide que los niños completen el proceso de duelo”. Los menores desarrollan síntomas asociados al síndrome de estrés postraumático, PTSD. Como si fueran veteranos de guerra: pesadillas sobre la muerte de su familiar, fantasear con su rescate, evitar lugares, cosas, sentimientos que les recuerde a él, enojo, inquietud, enfado, irritabilidad…

Boss dice que la diferencia es que los familiares de desaparecidos, a diferencia de los veteranos de guerra, no escapan de la experiencia traumática. De vuelta de la guerra, de lo que pasó allí, el soldado puede curarse en un entorno seguro. Los otros no. Porque la experiencia traumática –el no saber, el ignorar qué paso, si va a volver– permanece.

El fantasma que me hace feliz

Los niños empiezan a llegar a las 15.30. Acuden al cuarto de juegos y esperan. Uno agarra unos coches de plástico y simula una carrera. Otra, la mayor, le hace una trenza a una nena flaquita. Fuera, el calor es infernal. Las calles de la colonia lucen desiertas. El cerro de la Silla se intuye a lo lejos, envuelto en neblina. La mayoría de familias que traen a los niños a terapia vienen de lejos, una hora de camino más o menos.

A las 16.00, Laura inicia la sesión: “Ya saben que tienen algo en común”… Les reparte una cuartilla a cada uno, dividida en tres rectángulos. En el primero, les dice, deben dibujar algo que les haga enojar. En el segundo, algo que les haga llorar. En el tercero, lo que les ponga felices.

Los hijos de Tanya parecen inquietos. Se tiran al suelo, se levantan. Hacen equipo con otro chico. Dibujan juntos. El pequeño traza un Goku con la cara triste en el cuadro de las cosas que le hacen llorar. Laura le pregunta y él dice que está triste porque ha peleado con Vegeta.

El hijo pequeño de Tanya guarda una sorpresa para el último cuadro. Dibuja un fantasma con trazos gruesos. Un fantasma en el rectángulo de las cosas que le hacen feliz. Laura le pregunta y él contesta: “es que mi papá se murió”.

La mayoría esboza rostros sonrientes, enfadados y tristones. Cada uno donde toca. Algunos se copian entre ellos, otros, en vez de dibujar, escriben. Uno de los mayores, que cuenta unos 11 años, se enoja cuando sus hermanos le molestan. Se tranquiliza, añade, cuando está en un lugar callado.

La dinámica dura una hora y las hojas acaban en una carpeta que Laura guarda en un archivador de metal en una esquina de la sala. La psicóloga propone una actividad distinta cada sesión. El miércoles siguiente, por ejemplo, dividirá de nuevo el folio en tres partes y pedirá que en la primera dibujen cómo se ven; en la segunda, qué querrían cambiar de ellos mismos. En la tercera, qué les gustaría ser de grandes. En esa sesión, un niño que ha faltado en esta, dibujará un ataúd y una cruz en el pizarrón. “Estoy en mi tumba”, gritará.

La segunda hora de las sesiones es para jugar. Laura recoge las cuartillas y los niños pasan a la sala de juegos. A veces son seis, siete, ocho. Otras, uno: todos viven lejos y los carros se estropean, las mamás trabajan o las abuelas no pueden. Laura dice que “la gran mayoría son de nivel socioeconómico medio bajo, que empeoró a raíz de la desaparición. Se la ven muy complicada con los gastos de la casa, las escuelas, la misma atención del niño, ropa juguetes”.

El miércoles 5 de abril solo acude un niño. Laura quería que todos vieran Intensamente –Inside out–, la película de dibujos animados en que los protagonistas son los sentimientos de una niña. Quería que luego, cada uno eligiera un personaje y se inventara una historia: Yo elijo Alegría. Y la historia es que un día…

Pero solo llega uno. Ven la película y cuando acaba, el niño le dice a Laura que el personaje que menos le gusta es tristeza. El que más, furia. Susurra que tristeza arruina todo.

Ventanas

En 1988, la terapeuta británica Violet Oaklander publicó una de las obras de cabecera de terapia infantil. La tituló Windows to our children, Ventanas a nuestros hijos. Oaklander escribe que “los niños dibujan lugares que están en oposición directa a sus sentimientos del presente. La fantasía”, añade, “se convierte en un medio para expresar lo que a él le cuesta admitir como realidad. La forma en que un niño enfoca el dibujo es con frecuencia similar a su proceso de enfocar la vida (…) Los niños son resistentes y defensivos por buenas razones: hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir, para protegerse”.

El miércoles pasado, Laura rescató el dibujo del hijo pequeño de Tanya, el del fantasma. “Los trazos eran muy agresivos, fuertes. Parece un fantasma enojado. Podría ser que dibujar a su papá le pusiera feliz. Ya representarlo como un fantasma le da un poco de certeza”.

- Es como ambiguo, ¿no? Un fantasma, ni vivo ni muerto. Quizá sea su forma de explicárselo, de solucionarlo.

- Sí, habría que ver qué más hay, pero sí, podríamos decir que va por ahí.