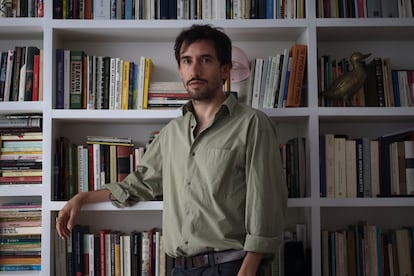

Daniel Saldaña París, escritor: “Me interesa mucho la ciudad como horizonte político”

La novela ‘Los nombres de mi padre’ convierte la memoria en un espacio ficcional tan abrumador como la Ciudad de México

En una ruta que comprende Nueva York y, sobre todo, la Ciudad de México, Camilo se embarca en una investigación cautivante y algo detectivesca que, a su vez, resulta en una especie de viaje de autodescubrimiento. Su aventura personal, sin embargo, parte de una incertidumbre casi absoluta. Como mucho, cuenta con una vaga insinuación de su madre y una corazonada: que Miguel Carnero, alguna vez un joven obsesionado con secuestrar a un ingeniero nazi , es su padre biológico. Esta sería, a grandes rasgos, la premisa de Los nombres de mi padre (Anagrama, 2025), la más reciente novela del narrador, ensayista y traductor mexicano Daniel Saldaña París (1984).

“La idea de esta novela me llegó en algún momento de la pandemia. Mi padre estaba enfermo de cáncer y no pintaba nada bien la cosa. Entonces empezamos a hablar mucho los dos. Yo quería que me contara del mundo de él antes de que yo naciera”, dice Saldaña, y también que aquellas pláticas, que aún conserva grabadas, fueron solo el impulso de una historia que de ningún modo es autobiográfica.

“Este libro también fue una manera de reapropiarme de la Ciudad de México. Como paso temporadas fuera y he vivido lejos en diferentes momentos, siento que una manera de anclarme a la ciudad es investigando sobre ella”, continúa. Ciertamente, Los nombres de mi padre es un homenaje a la gran urbe mexicana, pero también a los jóvenes que la habitaron en los setenta: una generación que creció esperando grandes revoluciones y utopías sin poder concretar ninguna. Años después, Saldaña y Camilo, autor y narrador, cada uno por sus respectivas razones, confluyen en la creación de un individuo que resume el espíritu de esa época: el escurridizo Miguel Carnero, quizá uno de los personajes más enigmáticos y magnéticos de la literatura mexicana de los últimos años.

Con esta novela, Daniel Saldaña -autor de otros libros como El baile y el incendio (Anagrama, 2021) y El nervio principal (Sexto Piso, 2018)- convierte la memoria es un espacio ficcional tan gigantesco y abrumador como la Ciudad de México; un espacio con zonas oscuras, caminos gastados, un centro, varios suburbios, algunos barrios opulentos y muchos otros olvidados. Esa suerte de urbanismo del pasado, parece decir también Los nombres de mi padre, es aquello que determina la manera en que nuestros recuerdos nos definen.

Pregunta. Hay en tu novela una especie de trazado narrativo que corre en paralelo al trazado urbanístico de ciertas partes de la ciudad, específicamente Ciudad Satélite, que resultaba la obsesión de Miguel Carnero.

Respuesta. Al principio, me empecé a clavar mucho con Mario Pani y leí bastante de arquitectura. Me interesaba la idea de la ciudad que tenía Pani. También sucede que mi padre nació en Ciudad Satélite y yo crecí visitando ese lugar. Siempre me pareció una parte de la ciudad muy rara, porque tiene una especie de espíritu suburbano, pero no se parece en nada a los suburbios gringos. Leer sobre Satélite fue una manera de reapropiarme de esa parte de la ciudad, que en realidad no es la mía. Yo crecí en el Sur, en Coapa, aunque iba a Satélite porque mi abuela vivía por allá.

P. Supongo que es en esa etapa de la investigación que llega a ti la figura de Karl Fiebinger, el ingeniero nazi que dejó su huella en la ciudad.

R. Sí. Investigando la historia de Satélite, encontré primero el proyecto de Pani, que era muy utópico y no tenía como modelo un suburbio gringo, sino una idea bastante más original, que implicaba la integración de diversos sectores sociales. Pero ese proyecto utópico Pani lo abandona en algún momento (también porque había una corrupción galopante en el Estado de México), y ahí entran varios desarrolladores, entre ellos este tipo, Fiebinger, que tiene ese pasado oscuro durante el régimen nazi.

Luego empecé a escribir la novela. La inicié fuera de la CDMX porque estaba en una beca maravillosa de la Biblioteca Pública de Nueva York. Ya tenía anotados algunos datos sobre Fiebinger cuando me fui, pero allá me metí más de lleno, pues en la Biblioteca tenían muchos libros sobre construcciones nazis, incluida una serie de túneles secretos que los nazis hicieron en Austria. Y ahí me empezó a saltar más el nombre de Karl Fiebinger y su relación con estos túneles, un par de crematorios asociados a campos de concentración y una fábrica de misiles subterránea. Terminé haciendo una solicitud de información al FBI y a los Archivos Nacionales en Washington, pues a Fiebinger, como a otros técnicos y científicos con un pasado nazi, se lo llevaron a Estados Unidos después de la II Guerra Mundial y lo integraron al mercado laboral como si nada. La investigación se volvió un poco excesiva, hasta que me dije: “ya basta, soy un escritor de ficción y puedo rellenar los huecos con lo que se me ocurra”.

P. Quisiera detenerme en esto último y saber cómo asumes el reto de unir realidad y ficción. ¿Acaso no temes que la parte ficcional traicione demasiado a la real o que, por otro lado, el apego a la realidad pueda limitar la ficción?

R. Creo que en esta novela me tomé ese asunto con mucha libertad. Investigué mucho, y buena parte de lo que investigué terminó fuera, por ejemplo: cosas sobre otros personajes de la política latinoamericana de esos años y sobre organizaciones subterráneas comunistas, trotskistas, etc. Mi estrategia fue leer todo lo que pude, empaparme muy bien del espíritu de la época y de hechos de la realidad que me pudieran servir, y luego olvidarme lo más posible de todo eso y concentrarme en los personajes y en la trama, en cómo ordenar esos acontecimientos de manera que tuvieran sentido para la novela. Y recalco “para la novela”, pues yo escribo ficción, no historia.

P. Siento que esta novela sigue una tradición de la literatura mexicana marcada por Pedro Páramo: la búsqueda del padre. Está la madre que envía al hijo (o le sugiere, en este caso) a buscar a su padre. Y el hecho de que Carnero “pudo ser” el padre de Camilo me recuerda al personaje de Eduviges cuando le dice a Juan Preciado que ella “pudo ser” su madre.

R. Por supuesto, esta es una tradición que me interesa. La ausencia del padre es un tópico latinoamericano no solo en la literatura, sino en la realidad, y usado en la ficción sirve también para inventar una figura del padre. Jugar con la figura del padre es crearse una propia identidad y construirse un linaje que haga sentido o genere conflicto con quien eres o quien crees que eres. En este caso, más que en la ausencia del padre, me interesaba centrarme en la multiplicidad de padres. No es que no conoció al padre, sino que es posible que el padre fueran muchos, o que ese espacio ocupado por un padre pudiera dividirse entre el padre y otra persona. Y en este sentido es más una novela de paternidades laterales.

P. Otro detalle que llama la atención es el paralelismo entre las generaciones que encarnan Carnero y Ángela respectivamente: ambas soñadoras, con ansias de cambiar su entorno sociopolítico, aunque al final todo queda en una especie de frustración. Todo ese espíritu rebelde queda solo como algo de la juventud, apenas un mito…

R. Creo que hay una buena dosis de frustración en la generación de mis padres y otras cercanas que fueron muy activas políticamente, y hasta pareciera que esa rebeldía no tuvo consecuencias. Pero sí las tuvo, porque algunas cosas cambiaron en el 68 y el 71. Un poco de esas consecuencias está en los cambios actuales en México, con los que podemos o no estar de acuerdo.

Por otro lado, no es poca cosa que queden mitos o ideas de un devenir posible. Generar imaginación es un ejercicio político. Incluso si es alrededor de una idea de ciudad. De hecho, creo que cuando se piensa más a nivel de ciudad y menos en “la sociedad” el cambio se vuelve más concreto. Por eso me interesa mucho la ciudad como horizonte político. He releído muchos clásicos que hablan de la ciudad como horizonte político actualizable. Por ejemplo, Aristóteles defendía que una organización política manejable tiene que ser una ciudad. Él decía que no podía superar los 10.000 habitantes, así que en la CDMX ya se nos salió de las manos. Pero aun así me parece un horizonte político válido para pensar la vida cotidiana. Y esta es una batalla urgente. Que en la CDMX se hable tanto de gentrificación no me parece casual. Creo que en la ciudad, a partir de temas como el acceso a vivienda pública (la novela también habla de eso), se articula un discurso político que hay que considerar.

P. También quería decir que, a pesar de la frustración que pudieran sentir esas generaciones, la novela destaca aquello que sobrevive a cualquier utopía compartida: los afectos, la amistad.

R. Eso es algo que veo en la generación de mis padres. Ellos participaron mucho en los movimientos de apoyo a la guerrilla salvadoreña en los ochenta. No son precisamente la generación de Carnero, sino algo más jóvenes; pero fueron muy activos. Y aunque pasaron los años, hay redes que se formaron entonces que siguen vivas: redes de amigos, pero también de reubicación de exiliados. Y eso se mantiene gracias a la amistad y las relaciones amorosas, que también tienen una función social y pública.

P. Creo que uno de los grandes aciertos de Los nombres de mi padre es la manera en que resuelves el final. ¿Será Miguel Carnero el padre biológico de Camilo? Esa es la pregunta eje del libro. Podemos pensar que sí o que no, pero todo depende de un memorable juego de ficciones.

R. Mientras escribía, me di cuenta de que no debía tener una respuesta frontal dentro de la realidad de la novela, que debía construir esa otra ficción. No tengo del todo claro por qué, pero siento que tenía que ver con lecturas de psicoanálisis que estaba haciendo sobre lo siguiente: no importa tanto la realidad biológica de quién fue tu padre, sino qué historias te puedes inventar tú para armarte una identidad que te permita seguir funcionando en la vida. Y eso es un poco lo que hice con el libro, que lo pensaba mientras mi papá se moría. La novela no tiene que ver directamente con mi papá, pero sí me inventé una historia que me distrajera y me permitiera tener un mundo propio y secreto en la cabeza. Un mundo donde no tenía lugar su enfermedad y que me dejara reelaborar la realidad a través de la ficción.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.