El limbo de los migrantes que se traga la selva del Darién

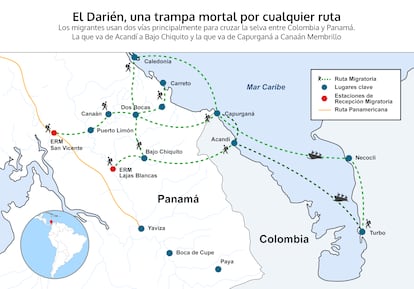

Al menos 258 personas han muerto o desaparecido en esa ruta migratoria que une Colombia y Panamá desde 2018. Sólo en lo que va de este año, 127.000 migrantes han llegado al lado panameño. Sin tiempo para el duelo, algunos tienen que plantearse qué hacer tras perder a familiares en la selva

Con la cabeza gacha y la mirada hundida en el piso de tierra panameña después de atravesar la selva del Darién, Víctor Rodríguez y Yiliberth Marín deciden si deberían hacer una llamada. ¿Cómo marcar el teléfono que levantarán en Bogotá y pronunciar las palabras: ‘Madre: perdimos a Ruth en medio de la selva?’ ¿Cómo explicar que sigue desaparecida y que con ella se fue también Mailon, el perro con el que migraban? Llevan un día preguntándose si será mejor avanzar en silencio mientras la encuentran. Tienen demasiado dolor para aventurar una respuesta.

Es una mañana de finales de mayo en la comunidad de Bajo Chiquito, el primer poblado al que llegan miles de migrantes después de salir de la selva densa que separa a Colombia de Panamá. Están agotados, magullados, caminan lento, pero necesitan hablar, desahogarse. Muchos cuentan de la chica con un mechón de pelo azul y su perrito, a los que arrastró el río. Dicen que ella se lanzó a rescatarlo y la creciente los arrastró a ambos. Comparten el dolor y también el alivio de saber que no fueron ellos. Pero tienen la certeza absoluta de que pudieron serlo. De esa selva, lo sorprendente es salir con vida.

En un rincón del pueblo, bajo un parasol raído de color azul, Víctor, el esposo de Ruth y Yiliberth, su hermano, recuerdan el momento en que el río se creció y truncó su sueño de encontrar una vida mejor, ese instante sobre las 4 de la tarde en que la corriente se llevó a Ruth Marín, que no soltaba a su perro Shitzu. Los tres salieron desde Colombia el 19 de mayo con la ilusión de una mejor vida. Ella, de 35 años y nacida en Caldas, vendió una ferretería que tenía en Bogotá, y se lanzaron a la ruta que han hecho 377.000 personas en los últimos 12 meses. En las últimas fotos que publicó en redes, se la veía con trenzas, en una lancha y con su infaltable perrito.

Acercarse a Víctor y a Yilberth es palpar la desolación. “En un momento, el río nos arrastró a los dos. Yo, como hombre, tuve más fuerza y la ayudé a ella a pegarse de un tronco”, cuenta Víctor, un venezolano que hasta hace poco vivía en Colombia. Allí conoció a Ruth, se enamoraron, se casaron y pusieron rumbo al norte, en busca del sueño americano. “Pero en un momento el río se creció, a ella le agarraron los nervios y se soltó”, sigue. Otro migrante, más adelante intentó detenerla, pero no pudo hacerlo.

Ha pasado un día, pero guardan la esperanza de encontrar el cuerpo.

La comunidad donde esperan es apenas una calle con los rastros de una vieja cancha de baloncesto. No hay señal de celular, existe solo un centro médico y algunas organizaciones humanitarias como la Cruz Roja asisten a los migrantes temporalmente o les brindan agua potable. Los caminantes llegan desorientados, procesando los muertos que han visto, los momentos de terror. Pero no hay tiempo para el duelo. Deben registrarse. Ser migrante es hacer filas. Y no hay tiempo que perder: unos secan los documentos al sol, otros se forman para el registro de sus maletas. El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) les quita cualquier cosa que pueda usarse como arma, y luego esperan ante Migración.

“Vimos un señor herido dentro de una carpa. La esposa se llama Guadalupe, creo que es Rojas. Él le pidió que se adelantara”, dice una venezolana que vivía en Colombia y ahora hace su segunda migración. Pide, por favor, que rescaten al hombre. “¿Alguien sabe cómo se llama el señor que estaba enfermo en la carpa?”, grita mientras se registra. Le responden que Mario. Pero nadie tiene certezas. Otro grupo de migrantes dice que le dieron agua, y que el señor pidió que lo dejaran.

Sus relatos se pierden entre cientos, como si los tragara la selva. Pero los rastros de la desaparición están por todo el pueblo. Cerca de la fila donde los migrantes reciben un plato de comida que les vende la comunidad local, hay un cartel con la imagen de un migrante indio desaparecido. ‘Missing. Indian Contact. Hablar español’. Según el proyecto Migrantes Desaparecidos, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en la ruta del Darién, entre enero de 2018 y el 2 de junio de 2023, han muerto o desaparecido al menos 258 personas, de las cuales 41 eran menores. Pero todos saben que es un subregistro. La International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies y el Comité Internacional de la Cruz Roja toman nota de los casos y los reportan al Gobierno, que se encarga como puede de la búsqueda. En algunos casos, explica un funcionario de Migración, se arman brigadas para rescatar cuerpos.

Ahí radica la esperanza de Víctor y Yiliberth.

Bajo Chiquito es un pueblo de 400 habitantes sobrepasado por la migración. Recibe cada día hasta a 2.000 personas que no tienen lugar dónde hospedarse. Entre enero y abril de 2023, cruzaron por la selva 127.687 personas, un incremento en un 600% comparado con el mismo periodo del año anterior. Tanto las autoridades como las organizaciones humanitarias se sienten abrumadas por la crisis. En el último año, a 30 de abril, habían cruzado por ahí 377.000 personas y se esperan miles más.

Para salir de Bajo Chiquito hay que navegar cuatro horas por río hasta el pueblo de La Peñita que lleva a la ruta Panamericana, por donde los migrantes siguen rumbo al norte. En verano, cuando el nivel del agua está más bajo, los migrantes caminan un día hasta llegar a las estaciones de migrantes de Lajas Blancas o San Vicente, donde hay más infraestructura y ayuda. Pero en invierno, con el río crecido, se hace imposible. Ahora no tienen otra opción que pagar 25 dólares para subirse a una piragua. Esta mañana han bajado por el río 32 lanchas llenas de migrantes con rostro de resignación. En una de las barcas, cargada principalmente de haitianos, un hombre blanco de nariz espigada reza al cielo con los brazos abiertos. Los ocupantes sobrevivieron a la selva, sí, pero están rotos. Y aún les espera un larguísimo trecho hasta Estados Unidos, su lugar soñado.

Víctor y Yiliberth han avanzado también. Mientras deciden qué hacer, pasan la noche en la Estación de Recepción de Migrantes de San Vicente, manejada por militares y donde trabajan agencias humanitarias. Hacen fila, una más. Los registran, los distribuyen en containers con camarotes donde todos duermen en medio de vaho caliente. Huele a sudor, a respiraciones contenidas y flota la frustración. Ahí, la Cruz Roja les da 30 minutos de wifi gratis y les carga los celulares. También les prestan auxilios médicos. Los migrantes se quejan porque se sienten atrapados en la estación, pero al mismo tiempo agradecen un techo.

La estación está diseñada para 500 personas, pero tampoco da abasto. Los contenedores se quedaron cortos y tuvieron que improvisar un espacio para malvivir en carpas. Ser migrante es pagar hasta por la sombra. La ruta es la expresión más brutal del capitalismo. “Cuando hay mucho sol, los haitianos que tienen más dinero compran por estar en la sombra”, cuenta un periodista venezolano que fue asaltado en el camino y quedó sin equipos de trabajo ni plata. Los suyos, los venezolanos, se queman al sol para ahorrar unos dólares que les permitan conseguir los 40 que cuestan los buses oficiales para irse hasta la siguiente estación, en frontera con Costa Rica.

La muerte vista en la ruta va dejando huellas en los migrantes. Este día de lluvia y sol recuerda al clima volátil del Darién. En la estación migratoria sólo se habla de un espíritu. La historia, que lleva algunas semanas esparciéndose en el boca a boca con variaciones, es la de un viejo de unos 80 años con un bastón acompañado de un niño que habla a los migrantes en muchos idiomas para alertarles de los peligros y luego desaparece. Los más creyentes dicen que es el espíritu de los que se ha tragado El Darién.

Seguir con el duelo a cuestas

Las historias dolorosas brotan en cada rincón de las estaciones. Unos recuerdan a una mujer con una cesárea reciente a la que se le abrió la herida en plena selva y que, de la angustia y el dolor, se lanzó con su bebé por un peñasco, otros a un niño haitiano que resbaló sin que su madre pudiera hacer nada. Otros pocos cuentan cómo sobrevivieron como Santiago Carpio, un niño venezolano de 11 años que vio cómo su padre y su hermano cayeron por el abismo. Él estaba tan débil que apenas pudo levantar una mano y soltar un hilo de voz delgado para evitar que su madre se lanzara tras ellos. La familia llevaba seis días de caminata extenuante y el niño estaba recostado en un árbol, cubierto de lodo y vacío de hambre cuando Miguel y Matías Carpio cayeron barranco abajo.

Habían salido desde Lima, Perú, donde vivieron cinco años después de migrar de Venezuela. Santiago y Matías iban al colegio, pero el dinero comenzó a escasear cuando uno de los padres perdió el trabajo. Sentían que se ahogaban y se lanzaron a la selva después de pagarle a un coyote que, dice hoy con rabia Miguel, les mintió sobre el peligro. Desde lo alto del barranco, después del accidente, nadie veía si Miguel y Matías estaban vivos. Nadie se atrevía tampoco a bajar y arriesgarse a correr la misma suerte o a que creciera el río y se los llevara a todos. Miguel no sabe cómo, pero los socorrieron y en lugar de llegar a una estación de migrantes, él y su hijo fueron llevados a un hospital en Ciudad de Panamá. Ahora Matías espera una tomografía, la foto de la cabeza que le prometió su papá para ver si el golpe le dejó secuelas.

Han pasado 10 días desde que Víctor y Yiliberth salieron del Darién cuando reciben una noticia triste y alentadora a la vez. El Senafront informa, de manera escueta, que en los últimos días recuperaron los cuerpos de 10 migrantes ahogados y advierte que incrementará la fuerza militar en la selva. También dice que comenzó a deportar a colombianos y dio de baja a tres presuntos ladrones de migrantes. Aún mantienen la esperanza de encontrar a Ruth.

La “tormenta perfecta” del Darién

“En El Darién ocurre una tormenta perfecta. A las condiciones de la selva, las picaduras, las serpientes, las caídas y ahogamientos, se suman los grupos criminales”, explica Edwin Viales, monitor regional para las Américas del proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM. La región es, además, el cuello de botella de flujos migratorios muy diversos y cambiantes. En la ruta del Darién no solo se habla español, por los latinoamericanos, y creole, por los haitianos, sino también inglés, mandarín e hindi. En los últimos meses ha aumentado el flujo de migrantes de China e India, así como de Afganistán.

Viales advierte que el subregistro de muertes de migrantes es abrumador. Ha recibido informes de muertos que quedan en la selva e incluso algunos enterramientos hechos por otros migrantes. TikTok se ha convertido también en el escenario de la muerte a cielo abierto. Las imágenes de fallecidos abundan en esa red social y también en grupos de Facebook y Whatsapp en los que familiares buscan información desesperada de sus migrantes. En ese mismo lugar, hay estafadores que lucran de la incertidumbre y exigen dinero a familiares a cambio de algún dato a menudo falso.

La mayoría de migrantes no sabe a quién recurrir en caso de perder a un familiar en la selva. La Defensoría del Pueblo de Panamá recibe información a través de cartas y la Cruz Roja reporta los casos que conoce, pero, en medio del duelo, muchos migrantes quedan en el limbo de la falta de información. Víctor decide enviar un mensaje a esta reportera y recibe orientación de la IFRC y del consulado de Colombia.

“Este lunes vamos a reconocer cadáveres”, escribe Víctor por Whatsapp. Un día después, reporta que se ha chocado con la burocracia de la muerte de un migrante. Para ingresar a ver si su esposa está entre los rescatados, debe llevar el registro de nacimiento de ella o el de Yiliberth. Desde Soacha, el lugar de origen de Ruth, en Colombia, digitalizan uno y lo envían. No se lo aceptan. Está borroso, les dicen. Necesitan uno físico. Deciden seguir esperando.

Pero no todos lo hacen. Algunos continúan la marcha con el dolor de la pérdida y el sueño americano en la mente. El Comité Internacional de la Cruz Roja creó 100 nichos en un cementerio para migrantes en la comunidad de El Real. Allí se van depositando los cuerpos que han tenido la suerte de ser rescatados. Unos pocos migrantes, después de muchos meses y trámites, consiguen que repatríen los de sus familiares.

Víctor y Yiliberth desean esa suerte para Ruth y su familia. Después de encontrarla, dicen, seguirán el camino al norte en honor a ella. “No nos queda más que eso”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.