De la semilla...

A la boca. Un camino que parece sencillo. Se cultiva. Se cosecha. Se envía a los mercados. Se compra. Y se come. Todo bien. Y aún suena mejor al saber que, con ese proceso, más la pesca y la cría de animales, cada año se produce casi el doble —¡casi el doble!— de los alimentos que hacen falta para que los más de 7.300 millones de personas que habitan la Tierra comamos adecuadamente. Todo muy bien.

Pero hay otra cifra demoledora que choca con la anterior: 793 millones de personas pasan hambre. Demoledora, y tan mareante que uno se pierde y puede no llegar a valorarla. Pero es más de uno de cada diez seres humanos. Difícil hacerse a la idea. Eso es más que todos los habitantes de América Latina. Más del doble de la población de la zona euro. Toda esa gente no come lo suficiente, pese a que es un derecho humano. Y por eso tiene problemas de desarrollo, sufre enfermedades, sobrevive en lugar de vivir, o muere por causas directa o indirectamente relacionadas con la falta de comida.

Así que no todo está bien. Ni mucho menos. Algo falla, algo se pierde, algo se desvía en ese camino —aparentemente sencillo— desde la semilla hasta la boca para acabar desembocando en semejante incongruencia. Hoy, “el problema no es producir más a nivel global, sino que llegue al estómago del que tiene hambre”, recalca José Esquinas, profesor en la Universidad Internacional de Ciencias Gastronómicas de Pollenzo y exdirector de la cátedra de estudios Hambre y Pobreza de la Universidad de Córdoba (España).

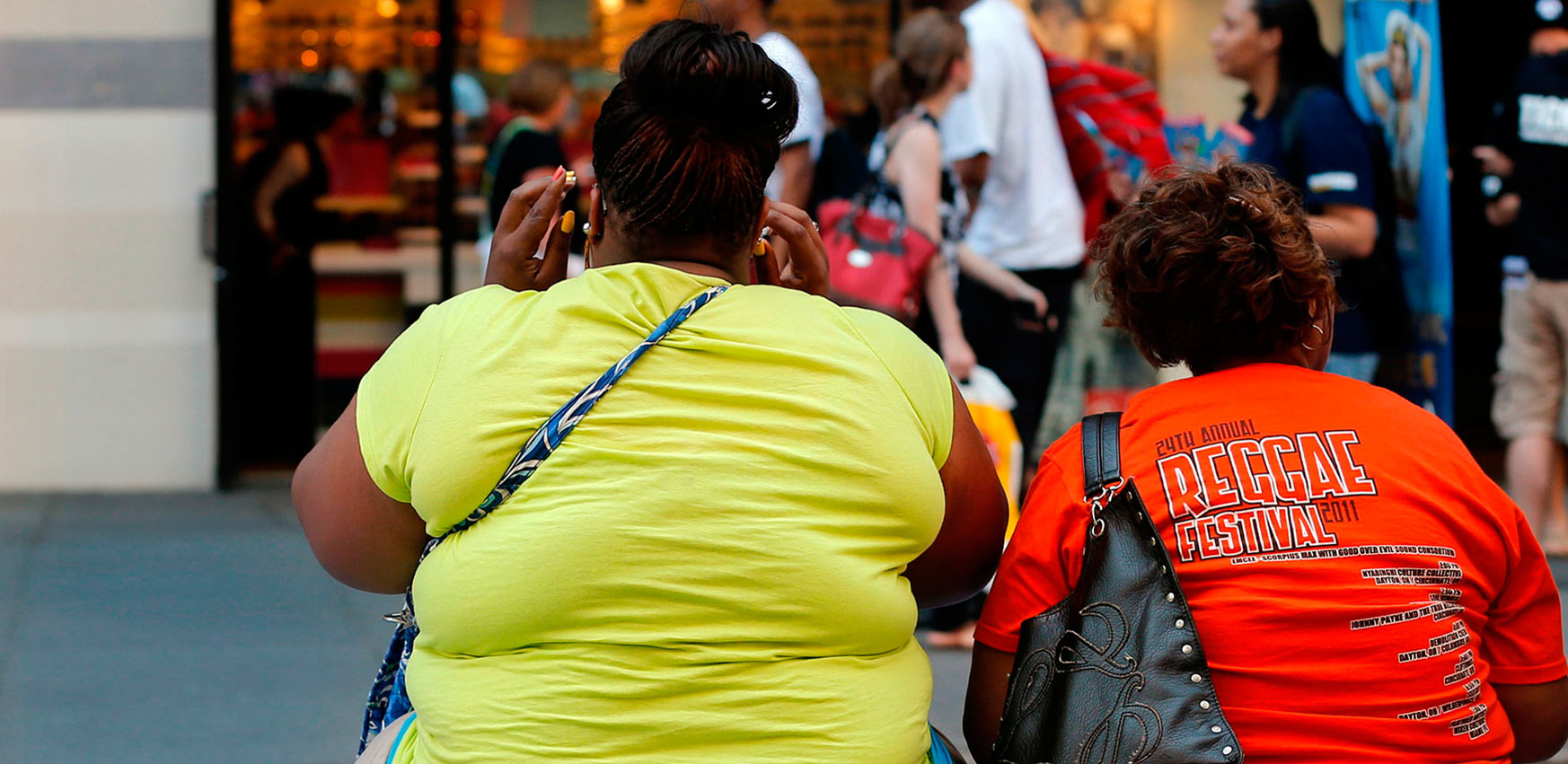

Eso es lo que se conoce como seguridad alimentaria. Esto es: que haya comida disponible y que uno disponga del modo de conseguirla (para empezar, dinero para pagarla). También que esos alimentos sean suficientes, inocuos y nutritivos para que el cuerpo obtenga la energía y nutrientes necesarios para su vida diaria (comer cosas insanas que provocan obesidad o diabetes también es malnutrición).Y que todo esto sea estable y continuado en el tiempo y no una angustiosa incertidumbre. Empecemos por el principio.

" Cada año se produce el doble de alimentos necesarios para alimentar a todo el mundo

Este trayecto, tantas veces infructuoso, comienza en la mayoría de los casos —pesca aparte— por la semilla, la base de la producción agrícola y el origen del alimento de los animales que luego se convertirán también en comida. Unas semillas que se tiende a uniformizar. Las regulaciones internacionales de la Organización Mundial del Comercio y de la Unión Europea establecen que para poder sembrar, vender o intercambiar semillas, estas tienen que cumplir con el criterio DUS (Distinción, Uniformidad y Estabilidad). “Y las semillas de los agricultores tradicionales no son uniformes ni estables. Han evolucionado a lo largo de siglos y esa es su gran riqueza: su diversidad interna, que es la que les confiere su capacidad de adaptación”, señala Esquinas, uno de los impulsores del convenio internacional conocido como el tratado de las semillas.

Eso hace que miles de pequeños agricultores tengan dificultades para resembrar y comercializar su propia simiente. Pueden comprar semillas certificadas pero, además de ser uniformes, les supone un coste extraordinario. Aquí aparece también el problema de los derechos de propiedad intelectual, o copyright de la simiente. Las grandes compañías del sector, como Bayer-Monsanto o ChemChina-Syngenta, patentan sus semillas y obligan a los agricultores a pagar por ellas cada año y generan una relación de dependencia. Un caso evidente de esta tendencia es el de los organismos genéticamente modificados, más conocidos como transgénicos. Todo esto deja a los pequeños productores con menos dinero para invertir en su propia alimentación, y además eleva sus costes. Y no hay que olvidar que, a nivel mundial, el 75% de la comida que sí llega a la boca no proviene de grandes explotaciones, sino de las pequeñas o de la agricultura familiar.

Esta uniformización también contribuye a una peligrosa pérdida de biodiversidad. Según datos de la FAO (organización de la ONU para la alimentación y la agricultura), a lo largo de la historia la humanidad ha utilizado entre 8.000 y 10.000 especies distintas para alimentarse. Hoy se producen y distribuyen comercialmente alrededor de 150. Y el 60% de las calorías que consumimos vienen de solo cuatro especies: el trigo, el maíz, el arroz y las patatas. Y también se utilizan cada vez menos variedades dentro de la misma especie. “Pero necesitamos variedades resistentes al calor, al frío, a la humedad, a las distintas enfermedades…”, defiende Esquinas. “La uniformidad incrementa la vulnerabilidad, mientras la diversidad aumenta la resiliencia y la capacidad de adaptación”. Cada vez hay más ojos mirando a variedades adaptadas y a especies olvidadas que puedan responder adecuadamente a otro de los grandes retos de la alimentación: el cambio climático. “Hay que aprovechar y valorar los conocimientos agrícolas tradicionales, como los de los pueblos indígenas”, reclama Jean Balie, economista de la propia FAO.

Porque los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones, huracanes, sequías, parecen ser la “nueva normalidad”. Estos, y el cambio de los patrones climáticos, afectan gravemente a países en los que la seguridad alimentaria ya es frágil. “Este es quizá el mayor reto para cumplir con los objetivos que el mundo se ha marcado hasta 2030”, opina Antonio Salort-Pons, responsable del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en España. Hablamos de El Niño, y de la destrucción sembrada por el huracán Matthew en Haití. De las inundaciones que arrasan cosechas en Papúa Nueva Guinea o Timor Oriental. O de la persistente sequía que azota a Etiopía, Malawi o Guatemala.

En muchísimos países de África, Asia y Centroamérica sigue habiendo millones de agricultores cuyos cultivos dependen del agua de la lluvia. “En esos casos hay que pensar en sistemas de riego por goteo, o en plantar variedades resistentes a la sequía”, como defiende Macharia Kamau, enviado de la ONU para el clima. Y además, explorar técnicas de conservación de agua, construir sistemas de regadío eficientes… Para responder a todos los desastres meteorológicos es básico mejorar la capacidad de esos pequeños agricultores —quienes realmente alimentan al mundo— para sobreponerse a una mala cosecha. Es decir, cultivar la famosa resiliencia.

Las soluciones requieren inversión y formación. Como capacitar a estos productores para que puedan encontrar otras fuentes de ingresos (por ejemplo, procesando ellos mismos sus alimentos para darles valor añadido) y para que obtengan el máximo provecho de su trabajo. “Hay que facilitar el acceso a abonos, a tecnología, a crédito…”, defiende Amador Gómez, director técnico de Acción contra el Hambre en España. “Luego el agricultor debe poder decidir qué quiere usar y qué no. Pero es importante que, esté donde esté, tenga la opción de comprar un abono o una herramienta concreta”, añade Balie, “y los costes, por ahora, son demasiado altos”.

Ese cóctel de formación, inversión en nuevas tecnologías y acceso a insumos de calidad es básico para que muchos de estos pequeños productores puedan quitarse el apellido de subsistencia. Es decir, que su producción les alcance para algo más que para alimentarse ellos mismos y salir adelante. Como entrar en otros pequeños negocios que les permitan estar a salvo si su producción se va a pique o mejorar sus condiciones de vida… Pero invertir en investigación o infraestructuras para mejorar la productividad de los pequeños agricultores, que por lo general no pueden pagar mucho por ello, “no es un negocio económicamente rentable”, critica Esquinas.

En cualquier caso, imaginando que uno tenga un clima benigno y acceso a semillas y a todos esos elementos necesarios para producir arroz, tomates o yuca, aún le faltaría otro ingrediente básico: la tierra. “En muchos países africanos no hay un mercado de tierra eficaz y transparente. O directamente no existe tal mercado”, lamenta Balie. Y no solo ocurre en África: millones de pequeños agricultores o ganaderos trabajan sobre campos cuya propiedad no tienen garantizada por ninguna ley o título. Terreno abonado para que los gobiernos o los poderosos locales hagan negocio vendiendo tierras que oficialmente no son de nadie a grandes empresas o inversores, por lo general extranjeros. Y los agricultores locales pierden así el sustrato donde crecían su alimento y su futuro.

"“Es inaceptable que haya ciudades sitiadas en el mundo o gente a la que no puede llegar la asistencia alimentaria”

Siguiendo ese recorrido de la semilla que da fruto, el conflicto puede cruzarse en nuestro camino. Un terrible círculo vicioso. Porque la guerra provoca falta de comida (pérdida de cosechas, de animales, de tierras, desaparición de los mercados, problemas de transporte…), y la falta de comida provoca guerra (migraciones, invasión de territorios, disputas por los recursos…). “La pobreza y el hambre son el caldo de cultivo de los grandes males del mundo”, asevera Esquinas. La inestabilidad política es una gran barrera para la seguridad alimentaria. Y eso cuando no se utiliza directamente el hambre como arma de guerra. “Me preocupa mucho que últimamente no se permita siquiera el acceso humanitario”, censura Salort-Pons, cuya agencia —el PMA— se encarga de llevar provisiones a los lugares en crisis. “Es inaceptable que haya ciudades sitiadas en el mundo o gente a la que no pueden llegar los alimentos. Los corredores humanitarios salvan vidas”.

Pero pongamos que también tenemos tierra, y paz. Y que conseguimos una cosecha abundante. Quizá esos agricultores puedan reservar una parte para comer ellos, si es que se puede conservar en condiciones. Pero el resto tienen que venderlo para obtener recursos. Y en esta segunda etapa del camino surgen de nuevo innumerables problemas.

El primero es el acceso a los mercados. Una cosa son los mercados de cercanía, del pueblo, de la aldea, de la zona. A veces es difícil llegar a estos. La falta de carreteras y de medios de transporte hace habitual la imagen de agricultores cargando decenas de kilos de frutas o verduras hasta el lugar de venta. Caminando kilómetros hasta poder vender. Así que imaginemos lo que cuesta llegar a las grandes urbes, o a los mercados internacionales. “Hay que trabajar más sobre ese nexo entre productores y distribuidores”, aboga Balie. “Sobre todo, en las pequeñas ciudades que es donde la producción se junta antes de salir para las grandes.

Gómez, de Acción contra el Hambre, coincide: “El vínculo con empresas de carácter medio que procesen los alimentos ayuda a que los pequeños agricultores no queden marginados al autoconsumo o la venta local”. En este punto también es positiva la formación de cooperativas o la asociación de productores para poder afrontar con más garantías esa entrada en el mercado.

Pero entonces surge otro (gran) obstáculo. De nuevo por falta de recursos. No hay medios ni tecnología para conservar los alimentos a la espera del mejor momento para venderlos, o para transportarlos a largas distancias sin que se estropeen. Las pérdidas poscosecha —cuando los alimentos se echan a perder antes de llegar al consumidor— que se producen en América Latina y África podrían alimentar a 600 millones de personas al año. Por eso, muchos productores se ven obligados a vender cuanto antes, aunque los precios estén muy bajos y no le vayan a sacar el máximo partido a sus productos.

Además, a medida que la cadena de valor avanza, en muchos países con problemas de institucionalidad hay que lidiar con trabas administrativas, cuando no con impuestos desproporcionados o directamente con el pago de sobornos. Todos estos costes extra se van cargando sobre el producto. “Hay estudios que demuestran que en muchos países africanos los problemas de tránsito y acceso a mercados hacen que el productor gane entre un 30% y un 60% menos”, apunta Balie. Un porcentaje que, cuando uno gasta 7 de cada 10 euros que ingresa en comer, puede suponer una diferencia vital. Una vez más, el motivo es que los gobiernos no tienen recursos para afrontar esas inversiones y el sector privado no lo ve suficientemente rentable.

Todo esto limita el precio que los agricultores pueden obtener por su trabajo y su producto. Pero no limita del mismo modo el que ellos o sus conciudadanos tienen que pagar para comprar comida. La mayor interconexión de los mercados internacionales y el estallido de la burbuja inmobiliaria —que llevó a muchos inversores a buscar la rentabilidad especulando en el sector agroalimentario—, unidos a la incertidumbre del cambio climático y la inestabilidad que generan los conflictos, han hecho que los precios de las commodities alimenticias sean cada vez más volátiles. Y que millones de personas que dependen de las importaciones para comer queden expuestas sin protección a los vaivenes del mercado y las maniobras especulativas. Un bajón o un repunte puede hacer que los precios de los alimentos básicos se multipliquen por dos o por tres, como ocurrió entre 2008 y 2009. Un aumento fatal.

Otro condicionante es el modelo de consumo y distribución en la mayoría de los países desarrollados, que hace que a veces compense económicamente (o incluso parezca necesario) tirar alimentos por motivos comerciales. Como ocurre con mayoristas, minoristas y hostelería. Y también en los hogares. En España, por ejemplo, se desperdicia en toda la cadena el equivalente a 169 kilos de comida por habitante al año. Dicho de otro modo, con lo que los europeos tiran a la basura comerían 200 millones de personas. “Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida hacia un consumo sostenible”, reclama Amparo Novo, directora de la cátedra de Gobernanza global alimentaria en la Universidad de Oviedo. “Otro riesgo es la creciente demanda de carne y proteínas animales. Esa dieta occidental supone más presión para la agricultura”, comenta Gómez, de Acción contra el Hambre. Lo mismo ocurre con el uso de tierra cultivable para producir biocombustibles.

"“Al comprar un producto u otro estamos premiando o castigando las prácticas de las empresas”

Pero uno se puede preguntar: ante un desafío de tal magnitud como acabar con el hambre, ¿qué puedo hacer yo? “Al comprar un producto u otro estamos premiando o castigando las prácticas de las empresas”, sostiene Novo. “Como consumidores tomamos decisiones que pueden mejorar las condiciones de agricultores, pescadores o ganaderos en todo el mundo”. Esquinas llama a hacer del carro de la compra un “carro de combate” contra el hambre. Y la profesora Novo cree que el ticket del supermercado o del restaurante pueden ser otro tipo de papeleta de voto, que sirva para influir sobre el sistema e impulsar la voluntad política de los gobiernos hacia el fin de esta lacra.

“Por primera vez sabemos cómo superar el problema del hambre, y no superarlo sería una vergüenza para esta generación”, dijo el presidente de Estados Unidos en el Congreso Mundial de la Alimentación. “Hay que movilizar el talento, la voluntad y el interés (…) y requiere la atención prioritaria de todos esta década”. No son palabras de Barack Obama hace unos meses, sino de John F. Kennedy en 1963. Pero aún hoy, el presupuesto ordinario de la FAO —la agencia de la ONU que debe liderar la lucha contra el hambre— para ocho años equivale a lo que el mundo gasta en armamento en un solo día. Mientras, producimos el doble de la comida necesaria, y 793 millones de personas siguen pasando hambre. ¿Dónde está esa voluntad? ¿Es realmente una prioridad?

Por Carlos Laorden

El mercado, parada obligada

Por Xaume Olleros, Dakar (Senegal)