Wittgenstein y el coronavirus

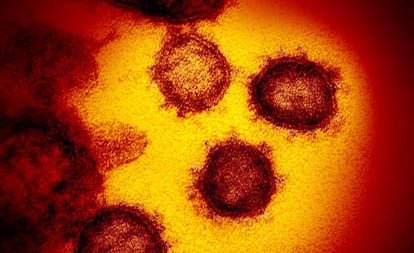

La amenaza del virus no es sólo una amenaza exterior. El virus (lo ha hecho siempre) nos obliga a negociar, a incorporar un elemento extraño en un interior familiar

La amenaza del virus no es sólo una amenaza exterior. No está de más dar un paso al lado para impedir que el virus, además de nuestros cuerpos, colonice nuestras mentes. La ansiedad del contagio seguirá, pero podemos rebajarla si aceptamos que los virus en general, y este en particular, son una fuerza transformadora de la vida y que ellos, lo queramos o no, nos hacen ser lo que somos. El virus (lo ha hecho siempre) nos obliga a negociar, a incorporar un elemento extraño en un interior familiar. Son como los neologismos que llegan a nuestra lengua. Con el tiempo son ya parte de la misma y se convierten en palabras que nos constituyen. Es bien sabido que un porcentaje de nuestro ADN tiene origen vírico y que nuestra supuesta identidad personal de hecho se compone, además de células, de una inmensa población de virus, bacterias y hongos, que supera en mucho a las primeras. Una población extraña que está más allá de lo individual, nos acompaña siempre y cuestiona nuestra supuesta identidad. Es cierto que los virus nos piratean las células para reproducirse, pero también lo es que sin ellos la vida quedaría estancada. La idea de que todos estamos hechos de todo se remonta a Anaxágoras. Nuestros cuerpos son civilizaciones con algunos ingredientes de una pasmosa antigüedad, no sólo de material vivo, también de minerales y materia inerte. El virus trae además una enseñanza moral que ayuda a rebajar la vanidad de la especie. El ser más diminuto puede detener la lógica acelerada de los sistemas de producción.

Muchas razas y muchos individuos se han entregado a prácticas que al final les destruyen. La frase la dijo un famoso antropólogo a propósito de los primitivos polinesios, pero es prácticamente aplicable a nuestros días. Todavía no hemos salido del enjambre nuclear (tratamos de olvidar o convertimos en entretenidas series: Hiroshima, Chernobil o Fukushima) y ya estamos en el enjambre vírico y bacteriológico (del que también habrá series). Si el COVID-19 es “natural” o ha salido de un laboratorio cambia poco las cosas. Los laboratorios son humanos y los hombres, lo queramos a no, pertenecemos al mundo natural.

Durante el periodo colonial, Europa, al tiempo que expandía sus fronteras, reflexionaba sobre los límites. Kant estableció los límites del conocimiento y posteriormente Wittgenstein los del lenguaje. “De lo que no se puede hablar, es mejor callarse”. Con esa frase concluyó la única obra que publicó en vida, escrita en las trincheras de la primera gran guerra. El trabajo fue celebrado por una intelectualidad entregada al positivismo. Pero Wittgenstein tuvo el genio de escapar de su propia trampa. El paradigma positivista y analítico, obsesionado con la clarificación de conceptos y proposiciones, dejaba fuera de juego los aspectos más interesantes del pensamiento: el deseo, la ira o la ambición. Wittgenstein abandonó su filosofía primera y se deslizó hacia un pensamiento más humanista, centrado en una interpretación, que reconocía el carácter abierto, plural e ilimitado de los lenguajes humanos.

Los mitos permiten ver los interrogantes que nos acechan bajo una luz diferente. ¿Qué tipo de monstruo vería el Quijote en la pandemia?

Mientras tanto, el evolucionismo decimonónico seguía imponiendo una interpretación lineal y simplista de la historia. De las colonias llegaban noticias de creencias extravagantes que algunos antropólogos consideraban “superadas”. En ese contexto nace la antropología de James Frazer, un hombre “leído hasta la ruina”, como diría Nietzsche, y el ejemplo perfecto de antropólogo de salón. Frazer lo sabía todo de culturas lejanas y primitivas sin haber salido de su gabinete.

Hoy día también tenemos filósofos de salón. Pensadores que nunca han abandonado el terruño del eurocentrismo y que creen, como creyó el joven Hegel, que la única filosofía es la griega o que los únicos mitos razonables son los propios (la Historia y la Ciencia), que por supuesto no son mitos ni alegorías, sino descripciones literales de la realidad. La vindicación de la literalidad, de hablar el lenguaje del mundo, es la primera premisa de toda ciencia y una vieja estrategia retórica. La empleó Galileo cuando dijo que la naturaleza hablaba el lenguaje de las matemáticas. Pero Wittgenstein, experto en juegos de lenguaje, advirtió que el asunto es que siempre hay “otras lenguas”, como también hay “otras ciencias”. El vocabulario de la física no es conmensurable con el de la biología y, siendo los dos racionales, no queda más remedio que admitir que hay tantas racionalidades como ciencias.

Esa premisa epistemológica tiene importantes consecuencias para el momento histórico que vivimos. El positivismo vivía del prejuicio de creer que hay una única manera universal de experimentar la realidad (que curiosamente es la del inglés educado). Por eso Wittgenstein consideraba a Frazer “más salvaje que la mayoría de sus salvajes”. En esos tiempos de pandemia, el metarrelato decimonónico parece estar más vivo que nunca. Desde Europa ya han surgido las primeras voces que reclaman una Constitución Universal, en la línea del paradigma ilustrado y neokantiano, que pretende clasificarlo todo desde un único marco de referencia.

Wittgenstein supo reconocer que los mitos son siempre los del salvaje, no los propios, que la vida siempre es propia, individual o culturalmente, y que no hay “vida universal” sino vida en su circunstancia. Ningún lenguaje técnico, ninguna fórmula o teoría del todo, ayudará a resolver los grandes interrogantes que acechan a la condición humana. Los mitos tampoco, pero permiten replantear esas mismas cuestiones, verlas bajo una luz diferente en cada lectura, en cada nueva interpretación. ¿Cómo reaccionaría don Quijote al coronavirus? ¿Qué tipo de monstruo vería en la pandemia? Preguntas de este tipo son las que plantean los mitos. Donde se dice Quijote, puede decirse Ulises, Jerónimo, Quetzalcóatl, Lao Tse o Buda.

Hay muchas cosas en la vida que no pueden explicarse ni demostrarse mediante una serie de proposiciones. Hay que experimentarlas. Para aprender a nadar no sirven los tratados, hay que lanzarse a la piscina. Lo mismo puede decirse del lenguaje, que se aprende hablando y no con la gramática, y del ejercicio de cualquier otra ciencia. Sólo tras haber estado inmerso en estas prácticas, tras haber habitado en su universo simbólico, es posible reconocer su verdad.

La influencia a distancia de una mente en otra la experimentamos cotidianamente los lectores. Lo que para Frazer era una superstición (la magia opera a distancias considerables) para otro tipo de sensibilidad puede ser un hallazgo. Los huicholes de México veneran la divinidad que habita en el peyote y que produce un éxtasis al que lo come. Frazer, como muchos irracionalistas eurocéntricos, nunca lo probó. Esta planta no crece en el país de los huicholes y los hombres peregrinan para recolectarla. Mientras los maridos están de viaje, las mujeres contribuyen a su seguridad no andando nunca deprisa y mucho menos corriendo. Las cosas que una vez estuvieron en contacto se influyen a distancia. La física moderna lo llama entrelazamiento cuántico.

Wittgenstein creía, como creían los budistas o William James, que la realidad es plural. Esta afirmación no tiene que ver con la tolerancia respecto a la opinión ajena (que por otro lado está muy bien) ni con lo políticamente correcto. Decir que la realidad es plural es reconocer la pluralidad de experiencias significativas y asumir que hay tantas racionalidades como enfoques que dan sentido a la experiencia individual o colectiva. Entendía que esto no suponía abrazar la irracionalidad, sino la única forma de ejercer una racionalidad sensata. La otra, la que se cree única, es la que siempre han esgrimido los imperios.

Debemos estar alerta ante el irracionalismo de los bárbaros, pero también de los civilizados. El error de Frazer fue creer que el primitivo tenía falsas creencias, cuando de hecho suponían verdades pragmáticas, funcionales y operativas. “Podría decirse: -cada perspectiva tiene su atractivo-, pero esto sería falso. Lo correcto es decir que cada perspectiva es significativa para aquel que la ve significativa. Así, en este sentido todas las perspectivas son igualmente significativas”. No puede haber una experiencia superior a las demás por la sencilla razón de que las inclinaciones y necesidades de los seres difieren y lo que es significativo para uno puede no serlo para otro. Ese es el perspectivismo que enseñó Nietzsche (heredado de Leibniz) y que trató de revivir el vitalismo de Ortega. No se trata de que todo el mundo tenga algo de razón, sino de que, desde la perspectiva de la experiencia (y no de lenguajes supuestamente sobrehumanos) la realidad misma es plural.