Una forma de mirar

Libre, ecuánime e independiente, Ramón Carnicer cultivó las artes de la palabra, tanto escrita como hablada, como pocos autores de su época. En diciembre se celebra el centenario del excepcional narrador leonés

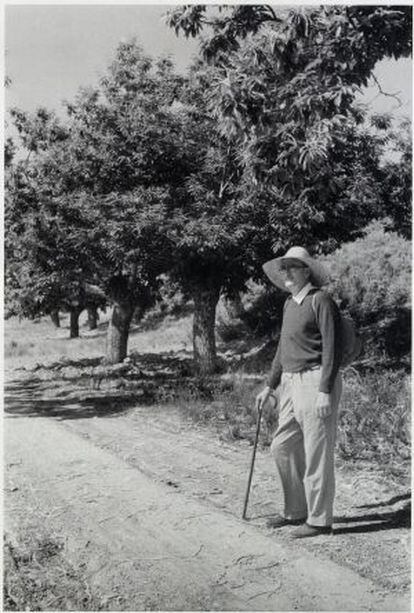

Cinco años le faltaron a Ramón Carnicer (Villafranca del Bierzo, 1912-Barcelona, 2007) para haber cumplido el siglo. En su obituario (EL PAÍS, 30-12-2007), Andrés Trapiello recordaba la última visita que hizo en compañía de Carlos Pujol a la casa del escritor en la parte alta de Barcelona, en el hermoso y tranquilo barrio donde también vivían el propio Pujol, Marià Manent y Juan Perucho. Carnicer era ya una sombra del hombre alto y delgado, bien parecido y de mirada penetrante, que había sido hasta no hacía mucho, pero conservaba intacta la lucidez irónica que le diera “merecida fama de hombre libre, ecuánime e independiente, o sea, de difícil”. Y, de añadidura, seguía siendo, en opinión del crítico, “no sólo el escritor de cuantos he conocido que mejor hablaba el castellano y en castellano, sino uno de los que mejor lo ha escrito en nuestro tiempo”.

Muchos pensamos lo mismo, como han declarado relevantes escritores leoneses (pienso en José María Merino, Luis Mateo Díez o Juan Pedro Aparicio, de quienes me consta su admiración). A la frase de Trapiello incluso podría suprimírsele la concesión ponderativa (“no sólo…, sino…”) porque, en el caso de Carnicer, el habla y la lengua escrita eran intercambiables: contaba las anécdotas vividas o articulaba las opiniones personales como si las escribiera; las escribía con la vivacidad, la diafanidad y el encanto de quien era un consumado conversador. Pensaba que la literatura ha de ser algo útil para quien la lee, que ha de decirnos cosas ciertas en un lenguaje claro y que debe hacerlo refractándose en un temperamento que imponga su sello. Lo que no está lejos, por cierto, del ideal horaciano… Y muy cercano de la poética de Pío Baroja, al que admiraba: “Mi mejor receta contra la proliferación de adjetivos”, dijo de él. Recordemos de entrada que no fue un escritor precoz, ni mucho menos. Fue empleado de Correos y estudió la carrera de Letras tarde, en la Barcelona donde había emigrado tras la Guerra Civil y donde participó en el equipo de la mítica revista universitaria Laye, con los Ferraté, Castellet, Jaime Gil, Esteban Pinilla y Carlos Barral, a quienes llevaba casi quince años. Era más fiel a las lecturas clásicas españolas que a las modernas: “Gracián, Cervantes y Quevedo son mi vitamina lingüística más eficaz”, le dijo a su biógrafo César Gavela. Y en sus divertidas memorias Friso menor (1983) confesó sin falsos pudores su indiferencia ante Juan Ramón Jiménez y Jorge Guillén.

Difícilmente se explicaría una literatura como la suya sin la previa acumulación y rumia de experiencias vitales y sin la adquisición de una perspectiva personal. Fue siempre fiel al pacto con sus lectores que establecieron los Cuentos de ayer y de hoy (1961), que se abre con un exergo de Juan, el Evangelista, sutilmente apostillado por el transcriptor: “Para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. / ¿Y qué es la verdad?” (Juan, XVIII, 37-38). Pero no menos importante al respecto era la advertencia que encabeza el volumen: “Todos los personajes de estos cuentos son reales. Cualquier falta de parecido ha de achacarse a impericia del narrador, que agradecerá a los propios personajes o sus descendientes cuantas rectificaciones o ampliaciones pudieran ser de provecho para una nueva edición”.

Sus mejores relatos tuvieron siempre directa relación con la infancia y juventud de un hombre de campo, que había vivido con aspereza y plenitud a la vez: Los árboles de oro (1962) recordaba su adolescencia berciana; Todas las noches amanece (1979), la vida de dos sacerdotes rurales de su familia. Ejerció la literatura de viajes que requería de sus mejores virtudes: la curiosidad metódica, la capacidad de asombrarse (e indignarse) y el escepticismo de saber que, en el fondo, todo es idéntico en cualquier lugar. La fecha de su primer libro de esta índole, Donde las Hurdes se llaman Cabrera (1964), puede llamarnos a engaño y que lo asociemos con la tradición que inició el Viaje a la Alcarria. Pero Carnicer tenía poco del sentimentalismo populista que floreció en los primeros sesenta; su pedigrí tiene más que ver con el viaje ilustrado porque, en el fondo, él era un hijo del racionalismo dieciochesco. Y esto se nota todavía mejor en Gracia y desgracias de Castilla la Vieja (1976) y Las Américas peninsulares. Viaje por Extremadura (1986), donde la empatía no inhibe la crítica, igual que sucede en Nueva York: Nivel de vida, nivel de muerte (1970), sarcástica requisitoria contra las supersticiones urbanas del siglo XX. Y una desopilante anatomía de los hábitos de la tribu universitaria que, dos años después y en su variante española, retrataría la novela También murió Manceñido (1972), friso ácido de algunos pobladores de los cursos veraniegos de la ciudad pirenaica de Jaca. Su último libro, el precioso Viaje a los enclaves españoles (1995) perdurará, como el venerable Viaje a las escuelas de España, de Luis Bello, entre los mejores testimonios de la vida rural de nuestro país, si es que alguien recuerda entonces qué fueron esas anomalías administrativas que la división provincial de 1833 sembró a voleo en el territorio.

En Las jaulas (1990), relato de los pasos de un funcionario que vivió el final del dominio español en Filipinas, Carnicer confesaba que “biografía y novela no son sino ramas de un mismo tronco”. Su primera experiencia en el campo biográfico había sido Vida y obra de Pablo Piferrer (1963), su tesis doctoral que, a despecho de las limitaciones del género, resulta un sugerente relato de la Barcelona romántica, tan esnob como la actual, pero con menos prejuicios y recelos. La pesquisa sobre el poeta, universitario y editor Piferrer le dio las primeras pistas sobre las andanzas de Mariano Cubí, introductor de la frenología en España y, de añadidura, titular de la calle donde la familia Carnicer vivió largo tiempo. Y la probidad de la biografía y la libertad de la invención narrativa se mezclaron en el que fue, sin duda, su mejor libro (como el autor también pensaba): Entre la ciencia y la magia. Mariano Cubí (1969). Un Carnicer en estado de gracia, que ha leído con provecho alguna de las atractivas cornucopias históricas de Alejo Carpentier (por ejemplo, El siglo de las Luces), se divierte en contarnos cómo fueron algunas supercherías de la antropología romántica (la frenología de Gall, pero también la fisiognómica de Lavater y el magnetismo animal de Mesmer), a la vez que los datos reales y la invención novelesca, siempre indiscernibles, se convierten en un divertidísimo puzle. ¿Habrá algún editor joven que repare en la existencia de esta novela que cuenta las andanzas de un divertido quijote frenológico, Cubí, y de su escudero aragonés, Erasmo Capdevila, cuyas hazañas trenzan un retablo socarrón y divertido del olvidado, pobretón y fantasioso siglo XIX catalán y español?

Lecturas y relecturas

Los libros de Ramón Carnicer fueron impresos por cuenta de editores importantes, por cuenta de sus amigos barceloneses (Carlos Barral, Carlos Pujol, Juan Perucho, Enrique Badosa…): Seix-Barral (Donde las Hurdes se llaman Cabrera, Los árboles de oro, Entre la ciencia y la magia…), Barral Editores (También murió Manceñido), Planeta (Las Américas peninsulares), Táber (Nueva York. Nivel de vida, nivel de muerte) y Plaza & Janés (Todas las noches amanece, Friso menor…). Pero están ya descatalogados… Donde las Hurdes se llaman Cabrera fue un libro de viajes que cambió el destino de esta bella y olvidada comarca leonesa y ha conocido nuevas salidas en empresas regionales (Instituto Leonés de Cultura y Ámbito). En este año del centenario, la editorial madrileña Gadir ha vuelto a reimprimirlo, con más fotografías de su autor; también la palentina Cálamo ha hecho una nueva edición de Nueva York. Nivel de vida, nivel de muerte (libro que conoció seis reimpresiones entre 1970 y 1978), ilustrada por Alfredo y con una breve nota prologal de la viuda del autor, la catedrática de inglés Doireann McDermott, que subraya la sorprendente vigencia de esta crónica neoyorquina entre febrero y junio de 1968. El periodista César Gavela publicó un útil retrato literario seguido de entrevista (Ramón Carnicer, Diputación Provincial de León, 1993), dos años después de que la Universidad de Oviedo publicara una miscelánea de ensayos de varios autores, titulada Vida y obra de Ramón Carnicer (1991); los mismos propósito y formato tiene un Inventario de Ramón Carnicer, dirigido por José Enrique Martínez y en manos del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua para su inminente edición.