Francisco Casavella, la fiesta interminable

‘El día del Watusi’ es la gran crónica de la Barcelona de la Transición, el retrato esperpéntico de una ciudad rutilante y corrupta a partes iguales

La novela ‘El día del Watusi’ se publicó hace 14 años y la leyenda en torno al libro y a su autor, muerto prematuramente en 2008, no ha dejado de crecer. Ahora se reedita con honores de clásico

Algunas tardes de mediados de los años noventa, el financiero Javier de la Rosa entraba unos minutos en la coctelería Ideal, un clásico del Ensanche barcelonés. Su chófer, mientras, esperaba en la puerta. De la Rosa pedía un whisky, lo apuraba y volvía al coche para dormir en la cárcel Modelo, donde cumplía condena en tercer grado por delitos económicos cuya sombra llegó hasta la tesorería de varios partidos catalanes. En la otra punta de la barra estaba alguna de esas tardes el escritor Francisco Casavella, un treintañero que en septiembre de 2002 sacudió la literatura española con El día del Watusi, un novelón de mil páginas que arrancaba en la Barcelona “destruida, sonámbula, corrupta” del final del franquismo y llegaba hasta la insomne, corrupta y olímpica Barcelona de la Transición de la mano de Fernando Atienza, un arribista que saltaba con desparpajo de las últimas chabolas de Montjüic a los eternos palacetes de Pedralbes.

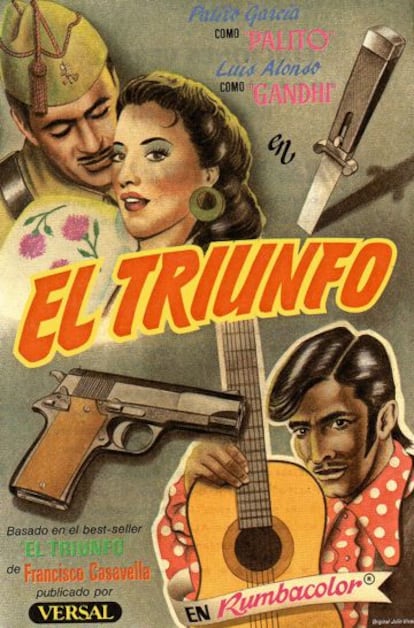

Convertida en icono por su forma de mezclar barrios altos y bajos, política y pop, la novela vuelve ahora a las librerías por cuenta de la editorial Anagrama y con prólogos de Kiko Amat y Carlos Zanón y un epílogo de Miqui Otero, tres escritores –más o menos jóvenes– que sumar a una variopinta cofradía de lectores en la que pronto ingresaron autores como Luis Magrinyà, Ignacio Vidal-Folch, Manuel Vázquez Montalbán o Juan Marsé. Aunque el padre del Pijoaparte no se cansa de repetir que “Casavella tenía su propio mundo”, el título de heredero de Marsé le cayó al creador del Watusi en cuanto publicó su primera novela: El triunfo. Fue en 1990 y Joan Riambau recuerda bien la lectura del manuscrito en sus tiempos como editor en Versal. A modo de portada casera para el original, el escritor había hecho un collage que remedaba la pared de un bar del barrio chino con calendarios y fotos de rumberos retocadas con rotulador.

El responsable de aquella suerte de novela picaresca con tintes de Hamlet calé no tardó en aparecer por la oficina de Riambau con su planta de pívot y su aire “entre punki y Tintín”. Firmaba Francisco Casavella, pero había nacido en la clínica Figuerola de Barcelona el 15 de octubre de 1963 bajo el nombre de Francisco José García Hortelano. Hijo de un gallego maestro de escuela y de una cocinera manchega emigrados a Cataluña, siempre declaró su admiración por el escritor que se le había adelantado en el oficio con idénticos apellidos: Juan García Hortelano. El gran momento de Mary Tribune le marcó para siempre. Lo mismo que el hecho de leer la novela mientras trabajaba de botones en La Caixa. En el doble techo del lavabo en el que ocultaba su ejemplar, Casavella se topó con un número de la revista Penthouse y un volumen de las Rimas de Bécquer. Nunca supo la identidad de los otros “asiduos a tan rara biblioteca”, pero aquel clandestino canon de excusado –porno y romanticismo– parecía nacido para alimentar el libro que acabó mientras hacía la mili.

El triunfo se presentó a lo grande en el Nick Havanna durante una fiesta sin discursos pero con 20 músicos en el escenario. Solo faltó Gato Pérez. El carismático autor de Carabruta, cuenta Riambau, fue el responsable de la selección del “all star rumbero” que amenizó la noche, pero murió 15 días antes de que se celebrara. Casavella lo había conocido a través de su amigo Marcos Ordóñez –biógrafo de Gato– en las jam sessions de la Unión Gitana de Gracia y el escritor dedicó al músico la presentación de una obra que se adelantó tanto a la renovación de la novela urbana como a la pasión de las masas por la rumba, relegada hasta entonces al submundo de las musicasetes de mercadillo y bares de carretera. Dos años más tarde, Los Manolos llenaban estadios con Pasión condal, y Ray Loriga, librerías con Lo peor de todo.

Cuando el cineasta Manuel Huerga trató de llevar la novela al cine se encontró con que alguien tenía ya los derechos –la versión de Mireia Ros, con Juan Diego y Ángela Molina, terminaría estrenándose en 2006–, así que tomó la directa y le encargó a su autor un guion original: Antártida. Aquella historia de una yonqui a la fuga (Ariadna Gil teñida de rubio), el ambiente de su ópera prima y su fama de bebedor noctámbulo dieron lugar al mito del escritor pop con vocación de maldito. Es cierto que para Casavella las canciones eran “la forma de entretenimiento con posibilidades artísticas de más fácil acceso”, pero el gran dionisiaco era solo uno de los Casavella posibles. El otro era un autor de ambición y formación canónicas –tenía el bachillerato– que respondió con estos tres nombres a la pregunta por los libros que le cambiaron la vida: Guerra y paz, de Tolstói; Tiempos difíciles, de Dickens, y La corte de los milagros, de Valle-Inclán. Más de una vez se encerró en el apartamento que sus padres compraron en Bará, Tarragona, y en el que decía sentirse “como esos personajes de Stephen King que se retiran a redactar una obra inmortal y acaban volviéndose tarumbas”. No había nada que hacer en aquel pueblo más que escribir sin parar o acercarse a llorarle al monumento al locutor Luis del Olmo, vecino ilustre.

De aquel apartamento y del entresuelo de la calle del Marqués de Campo Sagrado –a dos pasos del Paralelo– en el que vivía salieron novelas como Quédate –la quería, pese a sus fallos, “como a un hijo tonto”–, Un enano español se suicida en Las Vegas –llevada dignamente al cine por Antonio Chavarrías con el título de Volverás–, El secreto de las fiestas –la más autobiográfica– y, por supuesto, El día del Watusi. La escena inaugural de esta última es puro realismo –un hombre de negocios quiso conocer a Casavella durante una entrega de juguetes de los Reyes Magos a la que iba a llegar en… helicóptero–, pero el libro se leyó como un esperpento. “Hoy dirían que es la primera novela de la corrupción”, se ríe Riambau. “¡La cara B de la Transición!, ¡la novela de Podemos! Pocos notaron cuando se publicó que estaba señalando lo que había bajo la alfombra”. La segunda parte del libro se abre con una cita de Jordi Pujol que resuena distinta hoy que hace 14 años: “La financiación de los partidos es un misterio, pero un misterio de aquellos que no son un misterio, porque están muy claros, pero siguen siendo un misterio”. Aunque parece salido de su novela, es posible que hasta Casavella hubiera desechado al Pequeño Nicolás como personaje. Por inverosímil. “El mundo es terrible pero no es serio”, se lee en El día del Watusi.

Francisco Casavella escribió en la solapa de una de sus novelas que había sido botones de un banco (lo había sido) y chófer de una supervedette (no sabía conducir). También escribió que había nacido en Barcelona y que moriría allí si nadie lo remediaba. Allí murió de un infarto el 17 de diciembre de 2008. Tenía 45 años. La cosecha anual había sido agridulce: su padre había muerto poco antes y él había ganado el Premio Nadal con Lo que sé de los vampiros, una novela ambientada en el siglo XVIII con la que se sacudió todas las etiquetas –de rumbero, maldito y heredero– para seguir contando lo que le interesaba: no hay época que sea inocente y el sueño de la razón produce pícaros. No es casual que uno de sus proyectos fuera un ensayo sobre conspiraciones: La verdadera historia de la verdad. No pasó de ser un puñado de fichas, pero a cambio Galaxia Gutenberg y el Círculo de Lectores reunieron todos sus artículos en Elevación, elegancia y entusiasmo. El último que publicó –aparecido en este periódico– repasaba la música pop en la Barcelona de 1984. En la nevera quedaba uno sobre María Antonieta. Casavella en estado puro: El Raval y Versalles.

En 2010, Rodrigo Rodero –con Andrés Gertrudix e Irene Escolar– llevó al cine El idioma imposible, la tercera parte del Watusi, y cada 15 de agosto muchos lectores recuerdan en las redes sociales que ese es el día de marras, el momento de arranque de la novela en el verano de 1971. Silvia Sesé, sucesora de Jorge Herralde en Anagrama e íntima de Casavella, espera que la nueva edición devuelva al escritor a la literatura y apague la leyenda de su prematura muerte y el mito que considera más falso: el de la autodestrucción. “No he conocido a nadie al que le gustara más la vida”, dice. “Ni nadie más miedoso. No hubiera arriesgado nada”. Erudito sin exhibicionismos y alérgico a los tópicos, Casavella tenía, continúa Sesé, ojo clínico para detectar “lo radiante”. Era “partidario de la alegría”. Sus amigos lo recordaron al poco de su muerte en una velada discotequera anunciada con un rumboso lema: “La fiesta no es para los feos”. Todavía queda gente en la pista.

elpaissemanal@elpais.es

Sobre la firma