El futuro no está aquí

Tensión futuro-pasado. Pendientes de lo último-último y a la vez inmersos en una era Re Un ‘revival’ continuo en moda, cine, literatura y música, puesto en bandeja por Internet ¿Signo de agotamiento? ‘Retromanía’, del crítico musical Simon Reynolds, indaga en esta obsesión

Resulta infrecuente que un estudio musicológico se convierta en acontecimiento cultural, discutido en todos los frentes, alabado o rebatido con ardor. Pero tampoco Retromanía es un texto convencional: contiene un minucioso análisis de la atracción fatal del pop –y de la cultura contemporánea– por el pasado. Su autor, el británico Simon Reynolds, no pierde oportunidad de citar como testigos de la acusación a los pensadores franceses de moda, pero también añade reporterismo, con visitas a inquietos instigadores de tendencias, y autobiografía: al desembarcar en Oxford, conoce a estudiantes hippies, aprende de un mod de origen asiático. Estamos ante un catálogo de obsesiones que Reynolds comparte, pero también deplora.

La potencia de Retromanía reside en que tiene algo de test de Rorschach. Su lectura inquieta, indigna, dispara gestos de asentimiento; provoca reacciones que revelan nuestra postura íntima ante la dinámica cultural dominante. Ese secreto vergonzante que anticipaba un grupo británico de los ochenta: El Pop Se Comerá A Sí Mismo. Aunque Pop Will Eat Itself era una banda de corto vuelo, lo que se tomó como provocación ha sido profecía. Pero somos caníbales felices; nos damos el gran festín con el carnoso misionero que, teóricamente, venía a instruirnos sobre la voluntad innovadora del pop y el imperativo de la originalidad.

Ya se ha perdido la épica de revivalistas como The Cramps, que definieron su estética investigando la producción rockabilly de olvidados paletos del sur de EE UU, o la audacia política de The Specials y demás integrantes del clan 2-Tone, que arrebataban a amenazadores skinheads la “propiedad” del ska jamaicano, con una agenda multirracial.

No, no hay que investigar entre los ancianos de la tribu, agobiarse en tiendas de segunda mano o romperse la cabeza averiguando cómo se lograba tal sonido: lo tenemos todo al alcance del ratón. Internet contiene el jukebox celestial, que promete todo lo que se ha grabado en los últimos cien años. Es mentira, pero se enriquece con la dimensión visual de YouTube. Creemos que toda la información histórica está allí, si se sabe explorar la Red.

Hubo un tiempo en que ese conocimiento y esos accesorios solo se podían conseguir en Japón, en distritos tipo Shibuya, donde comercializaban los discos más raros y los complementos necesarios para evocar un periodo, un sonido. Reynolds conversa con el novelista David Peace, casado con una japonesa, que se pasmó al encontrarse con músicos nipones que reproducían el look y el repertorio de bandas de punk derechista como Skrewdriver.

No vale recurrir al consumismo japonés y su reverencia por los modelos consolidados. Quitada la hojarasca de lo oriental, Reynolds descubre que el fenómeno es hoy universal, con la proliferación del hipster: consumidor selectivo que marca su territorio levantando la patita y dejando un olor que solo detectarán otros connoisseurs que comparten referencias vintage.

Tampoco se necesita un olfato especial para ver que el pasado se resiste a ser enterrado. Aunque falten miembros esenciales, siguen activos muchos grupos legendarios: los Doors actuales –su nombre definitivo depende de litigios– ya han dado más conciertos que los originales, con Jim Morrison al frente. Lo que no impide que proliferen las tribute bands (anónimos imitando a sus ídolos) o los hologramas de difuntos tales como Elvis Presley, Frank Sinatra o el rapero Tupac Shakur. Son las delebs o dead celebrities. Celebridades muertas y resucitadas.

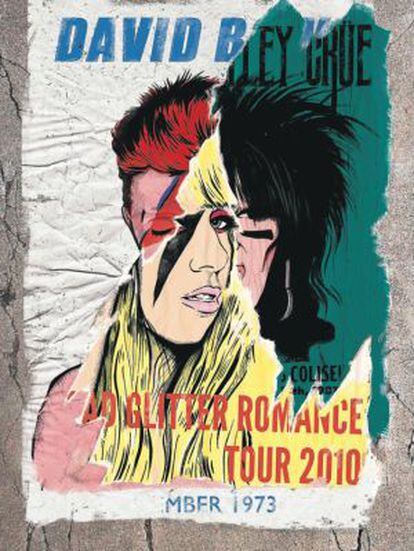

Reynolds advierte que vivimos en la era Re. Un prefijo omnipresente en cine, literatura, moda y, sobre todo, música pop: reediciones, reapariciones, remakes, incluso reconstrucciones de conciertos señalados. No nos conformamos con el relanzamiento de discos míticos, en ediciones ampliadas o cajas exhaustivas. Ahora se requiere que los artistas recreen íntegramente esos discos, lo que nunca hicieron en su momento. Se impone la voluntad del consumidor, que paga gustoso un plus por disfrutar de un evento a la medida. Una táctica que ya ha llegado aquí, con Kiko Veneno tocando Échate un cantecito (1992) o las asturianas Nosoträsh recuperando su tercer álbum, Popemas (2002). Adviértase el acortamiento del periodo que permite una nostalgia digna: basta con que hayan pasado diez años.

Tiene su lógica: al desmaterializarse la música con el MP3 y el iPod, se revalorizó el evento. La hiperabundancia de grabaciones disponibles provoca indiferencia y apatía: miles de horas se quedan durmiendo en los discos duros. Sin embargo, la experiencia del directo es intransferible: se monetiza aún más mediante fórmulas como las entradas VIP, que incluyen la posibilidad de saludar al artista.

Manda el cliente… o puede que no. Piensen en Ron y Russell Mael, alias Sparks: en 2008 tocaron sus 20 álbumes en otras tantas noches consecutivas, una temporada coronada por un concierto consagrado a su trabajo número 21. Elijan: una panzada para sus fans, un fenomenal ego trip de los protagonistas o una ocurrencia de Guinness. Pocos artistas se resisten a la tentación de unas concesiones que justifican subir el caché. Han aceptado hasta músicos tan belicosos como Sonic Youth, a los que Reynolds atribuye el rol de banda-portal. Explica que a través de ellos se accede no solo a influencias musicales y compañeros-de-viaje del downtown neoyorquino: su actividad es, vaya, multidisciplinar, favoritos de galerías de arte y museos.

La museificación del pop impone la conversión de ciudades antaño productivas en parques temáticos; se advierte viajando a Liverpool, cuando el piloto anuncia que el avión aterrizará en el aeropuerto John Lennon. Reynolds visita los museos del rock más ambiciosos, que cumplen todos los tópicos: la oferta “interactiva”, la actitud “rebelde”, la voluntad “pedagógica”. Más significativo es el solapamiento entre música pop y el modus operandi del mundo del arte. Ya hace veinticinco años, Brian Eno ampliaba al creador musical la función del comisario de exposiciones: “Reevalúa y reintroduce ideas que ya no circulan; la innovación ya no es la principal ocupación artística”.

De la misma manera, los coleccionistas de discos ejercen como agentes de la cultura pop, siempre que tengan buen oído y habilidad para categorizar, que sean capaces de contextualizar sus hallazgos. Enfrentados al desinterés de las grandes editoras y los propios artistas, establecieron mapas detallados de su producción discográfica. Se sacaron de la manga subgéneros inexistentes cuando se grababan los discos, terminando por generar auténticos movimientos: el northern soul, el garage rock, el freakbeat, el sunshine pop, el freak folk.

Reynolds avisa que el gusto por etiquetar, que también él comparte, puede ocultar intereses mercantiles: un rastreador de los detritos de los años de vacas gordas puede hacerse con un buen stock de plásticos infravalorados; si les pone un nombre ingenioso, abre un nuevo mercado, con precios estratosféricos. Menciona el llamado minimal synth, esencialmente techno pop hecho a principios de los ochenta, sin canciones memorables ni producciones profesionales. Una cantera que, de rebote, alimentó una tendencia como el electroclash, de escasa incidencia comercial, pero indispensable para entender el fenómeno Lady Gaga.

Otra ocurrencia fue transformar en hip y comercial una música fabricada con voluntad funcional, sin aparente aliento creativo. Ocurrió con la library music, fondos sonoros genéricos para cine, publicidad y películas corporativas, que no llegaban a las tiendas de discos. Su magnetismo deriva de la creciente fascinación por las bandas sonoras, especialmente las del cine italiano de los sesenta y setenta. Todo encuadrable en el relanzamiento del lounge o música ambiental. Aparte de sus valores intrínsecos –buenas grabaciones, portadas divertidas–, suponían una provocación para la ortodoxia del rock. De repente se ganaban puntos coleccionando la exótica de Martin Denny o el “pop de la era espacial” del mexicano Esquivel; al revés, hablar de Dylan o Lennon suponía el ostracismo. Hoy se multiplica el pop de bricolaje, facilitado por una tecnología que permite samplear instrumentos, fragmentos o canciones completas del pasado. Creadores antes alérgicos a la nostalgia, como los músicos afroamericanos, llevan más de treinta años fagocitando todos los sonidos a su alcance, a mayor gloria del voraz hip-hop.

Retromanía contiene toda una jungla de paradojas. Reynolds se enfrenta con extraordinario brío a la tarea de catalogar nuestra obcecación con el pasado. Intenten imaginar a un médico que repasa un listado de síntomas con su paciente. Poco a poco, el galeno y el supuesto enfermo descubren que comparten sintomatología. Pero el doctor insiste en que se trata de una patología para la cual, desdichadamente, carece de solución. Reynolds se define como “un viejo post-punk de ideología modernista” perdido en un supermercado donde todo es gratis o está de rebajas. Solo le queda murmurar, sacudir la cabeza y preguntarse qué ocurrirá cuando el pop termine de devorarse a sí mismo. A su lado, los recién llegados al establecimiento están disfrutando y no atienden a las advertencias.

‘Retromanía. La adicción del pop a su propio pasado’, de Simon Reynolds, ha sido publicado por Caja Negra.